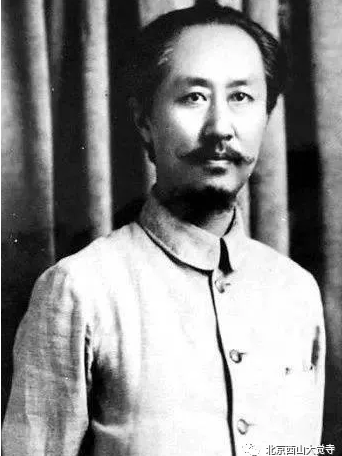

北京市第四十七中学坐落在风景秀丽的鹫峰脚下,其前身是北京中法大学附属温泉中学,1923年由民国著名教育家李石曾创建。李石曾,原名李煜瀛,1902年赴法留学,是最早留法的民国名人之一。他希望把西方文明,特别是欧洲先进的科学技术和文化知识输入中国,让中国青年通过勤工俭学,掌握知识和技术,实现科学救国、实业救国、教育救国的理想。1909年,李石曾在巴黎西郊创办“巴黎中国豆腐工厂”,并在工厂内开设夜校。工人白天做工,夜间学习中文、法文和科学知识。他亲自为学校编写教材,并到课堂为工人讲课。为鼓励更多青年学生以低廉的费用和苦学的精神赴法深造,以达普及教育、改良社会、振兴实业目的,李石曾与吴稚晖、蔡元培等人于1912年在北京发起了“留法俭学会”,直接促成了后来举世瞩目的留法勤工俭学热潮的出现。周恩来、邓小平、刘少奇、陈毅、聂荣臻……这些中国共产党历史上德高望重的领导人,都曾参加过留法勤工俭学活动。

1919年巴黎和会期间,李石曾游说法国政府,退还部分庚子赔款,在海外建立大学。当时里昂大学医学院院长雷宾建议:“退还赔款,不是一朝一夕可以解决,恐怕候款太久,建设中国大学之事,反至无形消失。不如先得一校舍,由中方分担小款,办一个雏形,可促成赔款的退还。”于是在1920年李石曾与蔡元培在北京西山碧云寺创办中法大学。1923年,中法大学设立附中,分为男子中学与女子中学。男中的全名是“私立北平中法大学附属西山温泉中学”,即如今的北京市第四十七中学;女中便是现在的海淀寄读学校。写出《青春之歌》的著名女作家杨沫,当年就毕业于中法大学温泉女中。

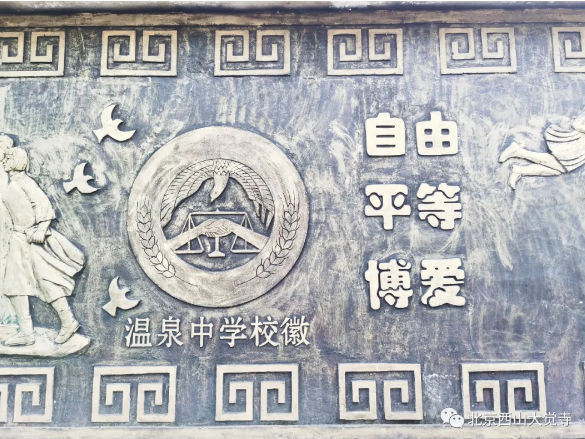

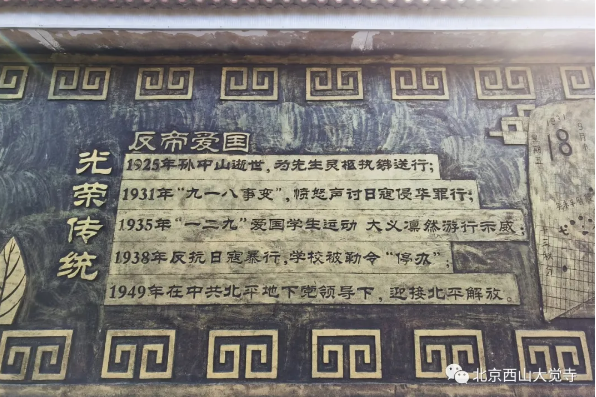

温泉中学是在“五四”新文化运动的推动下,在民主、科学精神指导下创办起来的,学校的创办者李石曾先生立志通过改革教育振兴中华,坚持用爱国精神教育学生,所以温泉中学从创办之日起,就是一所爱国进步的学校。他们参加孙中山先生追悼会,牢记先生“革命尚未成功,同志仍须努力”的遗训。他们办起平民学校,教农民学文化,向农民宣传爱国思想。1931年日寇发动了“九·一八”事变,学生们高呼“打倒帝国主义!”“誓死不做亡国奴!”的口号,游行示威,宣传抗日。“一二·九”运动中,温泉中学的学生和北平的爱国学生一起请愿示威,学生们高唱《毕业歌》,迎着反动军警的大刀、皮鞭勇敢前进。1938年徐州沦陷,由于拒绝参加日伪组织的“庆祝”活动,学校被勒令停办。特别是解放前夕的温泉中学,已经成为了北平地下党领导的爱国民主运动的据点。400名师生的温泉中学当时就有地下党员10人,占全校总人数的2.5%(北平地下党有3000余人,占北平200万市民的0.15%),可见温泉中学革命力量的强大。温泉中学的学子们以他们高度的爱国热情,为民族命运奔走呼号英勇战斗。

2014年10月31日,作为中法建交50周年系列活动之一,由北京历史文化名城保护委员会办公室、北京市委对外宣传办公室、北京市人民对外友好协会、海淀区人民政府共同主办,主题为“对流——北京西山中法文化交流史迹展”开幕式,在原中法大学附属中学旧址,现北京市第四十七中学展馆举办。展览除回顾中法大学在两国文化、教育交流中的巨大贡献,还对贝熙业、铎尔孟、圣·琼·佩斯等在北京长期生活过的法国名人进行了全面介绍。

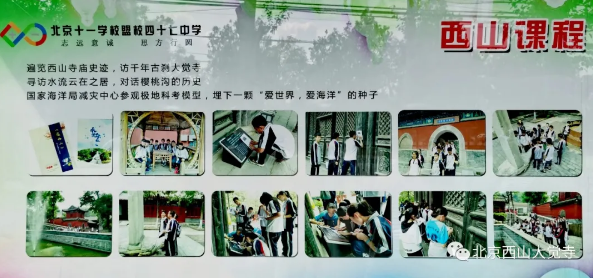

今日的四十七中,朝气蓬勃。校方通过开创《蕴西山》等校外实践课程,带领莘莘学子们遍览西山,他们继承了先辈的光荣传统,并不断地发扬光大。具有着相同红色基因的大觉寺千年古刹,成为了孩子们学习和实践的校外课堂。相信未来的北京第四十七中学,在红色血脉的传承中更加的灿烂辉煌。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号