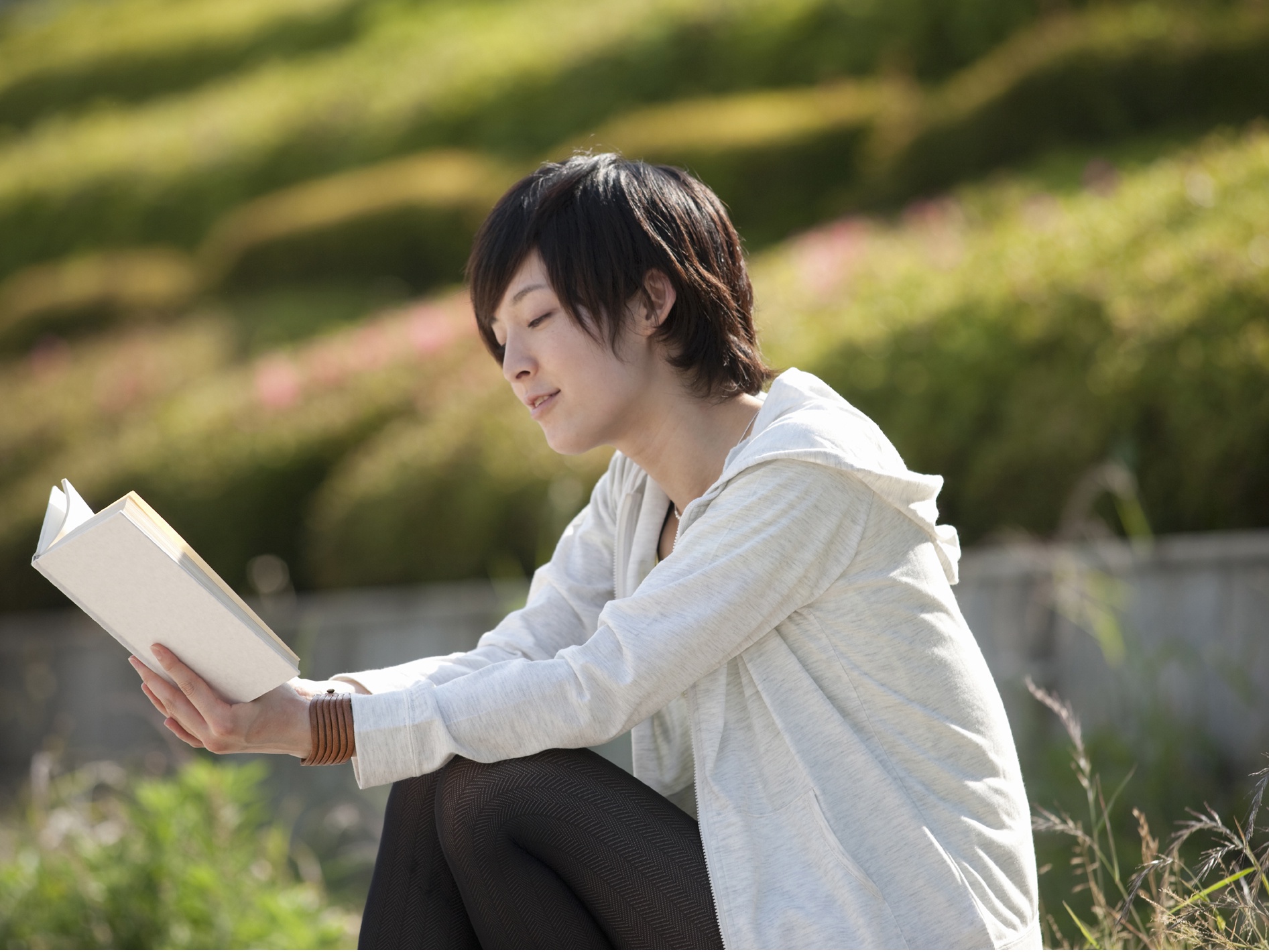

腹有诗书气自华,最是书香能致远。人间四月天,氤氲着花香,时光因阅读而绚烂多彩。在这暖暖的春日里,捧一本书,沉浸其中,静静地品味,是最幸福的事啦。小编给大家推荐了诸多精彩的图书,一起阅读吧!

《中共党史简明读本》

中国共产党的历史,既是一部波澜壮阔的奋斗史,更是一部不断创造奇迹的辉煌史。今年是中国共产党的百年诞辰,《中共党史简明读本》再次聚焦中国共产党一路走来的风风雨雨和刻印在人类史上的鲜明足迹,让每个共产党员重温那一段惊心动魄的历史,并以党的奋斗历程感召自己,鼓舞自己,在各自的岗位上创造新的奇迹。

从马克思主义的传播、五四运动、新民主主义理论的形成,到真理标准问题大讨论,特色社会主义道路的开辟并不断走向深入,中国共产党的百年历程,见证并践行了这一切。

中国共产党成立的时候,全国只有50多名党员,中共一大在上海租界举行时代表13人,转移到浙江嘉兴南湖时只有12人。28年后的1949年,中华人民共和国成立的时候,参加一大代表的12人中,只有毛泽东与董必武两人登上庄严宏伟的天安门城楼。

从南湖到井冈山,从古田到遵义,从延安到西柏坡,从南昌起义到三大战役,从抗击日寇到抗美援朝……中国共产党在那个年代里卓然而立,矢志前行,为人民开路。

在革命奋斗的28年里,中国共产党经历了国共合作与大革命的滚滚洪流到艰苦卓绝的土地革命战争;从“宁可错杀三千,不可放走一人”的白色恐怖到举世闻名的二万五千里长征;从抗日烽火中不断成长壮大到取得新民主主义革命的伟大胜利……这都是生与死的拼搏,血与火的锻烤。

中国共产党的百年历史,既是完完整整的一部逆袭史,也是一个政党不断发现错误、认识错误、改正错误的历史,是中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的奋斗史,是照亮一个民族、不断创造历史奇迹的辉煌史。

历史慢慢地离我们远去,未来殷殷地向我们招手。学好中共党史,牢记来时的路,走稳脚下的路,走好未来的路。这是每个党员一堂必修课。《中共党史简明读本》本着浓缩就是精华、简明扼要、突出重点的笔力风格,以生动细腻的笔触,为广大党员提供了中国共产党百年奋斗历程中最丰富的营养。每个党员都能从党奋斗的历史经验和革命精神中吸取养分,深刻把握初心使命的丰富内涵,给自己增加正能量,提升精气神。

《革命先辈家书家训丛书》

《革命先辈家书家训丛书》是“十三五”国家重点出版物出版规划项目之一的《日前由中国青年出版社出版发行,这也是一套庆祝中国共产党建党100周年的献礼图书。

《革命先辈家书家训丛书》共3册,收录革命领袖、革命先辈、开国元帅和革命英烈书信130多封、家训50多份,充分彰显父母子女和家人之间的真情交流,辅以革命先辈修身、齐家、求学、处世、交友等具体故事,以及教导后辈成长的高妙策略。该书用简明的体例、精练的文字、真实的家书家训手迹,全方位、立体地进行呈现。书信言志,感人至深。历史文献,弥足珍贵。值得一提的是,本丛书中的家书家训由长期从事党史和文献研究的专家学者精心选编。

中央文献出版社原社长郑德兴认为,这套书充满革命理想的豪言壮语、展现伟大斗争的壮举和令人敬仰的人生经验,对于青少年来说,是不可或缺树立信仰、坚定信念、培养斗争精神和良好道德品质的好读本;对于青少年的父母、教师来说,不失为指导、引领孩子们健康成长的必备读物。

《启幕:中国当代文学与文人》

《启幕:中国当代文学与文人》这本书作者汪兆骞,曾在著名文学期刊《当代》任副主编,在长期的编辑工作中,他结识了大批作家,对文坛内外的林林总总了然于胸。近年来,他致力于讲述知识分子与中国现当代文坛故事,出版了《民国清流》系列、《文学即人学:诺贝尔文学奖百年群星闪耀时》《我们的80年代:中国文学与文人》等众多非虚构作品,《启幕:中国当代文学与文人》则是他的最新之作。

本书中,收录了丁玲、老舍、曹禺、赵树理、冯雪峰、聂绀弩、王蒙、柳青、萧也牧、沈从文、张爱玲、孙犁、杜鹏程、曲波、王愿坚、茹志鹃、峻青、周立波、李準、草明、宗璞等40多位作家,为他们的成长经历和创作生涯“画像”。这些中国当代作家,自觉地将壮丽斗争的历史记忆和人民创造新生活的现实场景,铸成文学的情感与经验,内化于心性血脉,以清醒保持中国传统文化的身份、发挥民族特色,显示了文学的繁荣与力量。他们和他们的作品,构成了一部中国当代文学启幕史。在写作风格上,作家的创作故事和代表性作品的评论相互交融,述评结合,文本厚重而丰满。

阅读本书,给笔者的启示是多方面的。不论是过去、现在,还是将来,都呼唤精品力作,期待优秀文学作品不断涌现。对于作家来说,要保持创作定力,深入基层、深入群众,抵达人性的深处,用赤诚之心,创作无愧于时代的好作品。1949-1966年已经远去,但是作家们的文学情怀和文学追求,是最最宝贵的精神财富。

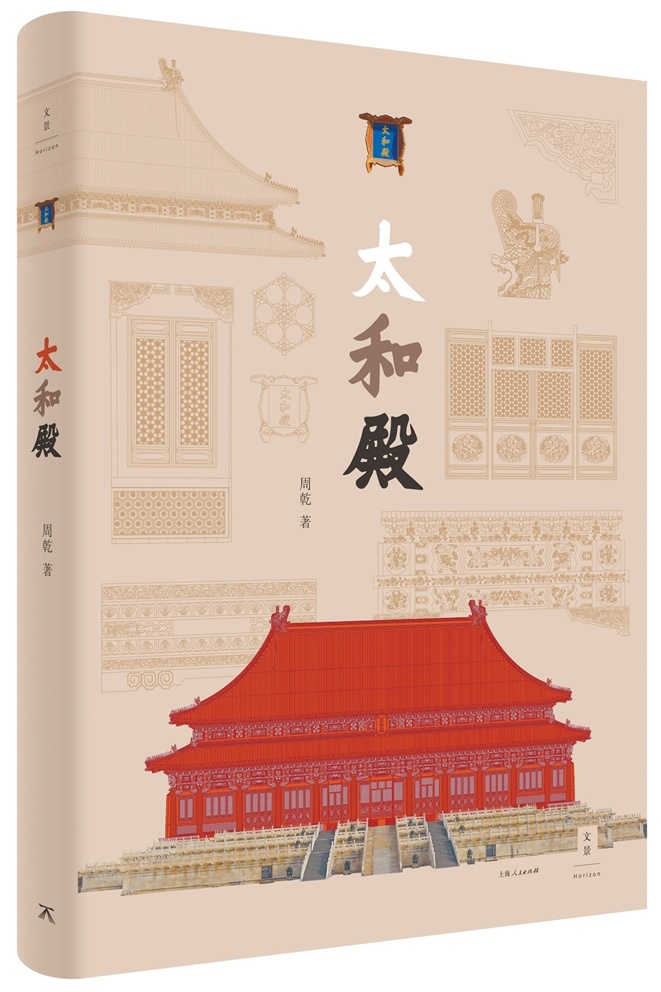

《太和殿》

翻开《太和殿》,雄伟壮观的太和殿全景图扑面而来,阳光沐浴下的太和殿,历经300余年沧海桑田,依旧展现出勃勃生机。当激动、震撼、自豪交织在一起时,你会迫不及待地想进入太和殿的世界,了解它的前世今生、里里外外、上上下下。

太和殿作为故宫中体量、等级都无出其右的建筑,除了宏伟的造型、华美的装饰赋予它极高的审美价值之外,从整体的柱架、屋顶,再到局部的榫卯、斗拱,每一个环节都体现着中国古建筑的高超技巧与智慧。《太和殿》这本书作者事无巨细地解读了太和殿地基、柱架、榫卯、斗拱、屋架、墙体的构造组成及其中蕴含的古代力学智慧。

太和殿门窗的装饰之美、斗拱的秩序之美、藻井的对称之美、屋顶的曲线之美、彩画的色彩之美等,也在书中一一以文字和图片方式呈现。而太和殿屋顶宝匣体现的镇物文化、屋顶五脊六兽体现的防灾文化、殿内外陈设体现的祥瑞文化、数字“九”“五”运用体现的皇权文化等,也被一一道来。

对于太和殿的解读,《太和殿》一书动用了500幅图片。通过这些图片以及线条图,作者解读了太和殿的基础、立柱、榫卯、装饰、斗拱、屋顶、地面、墙体、色彩、陈设等,有近400个“零件”的细节。一座伟大古建筑的内在秘密一览无余,令人震撼。

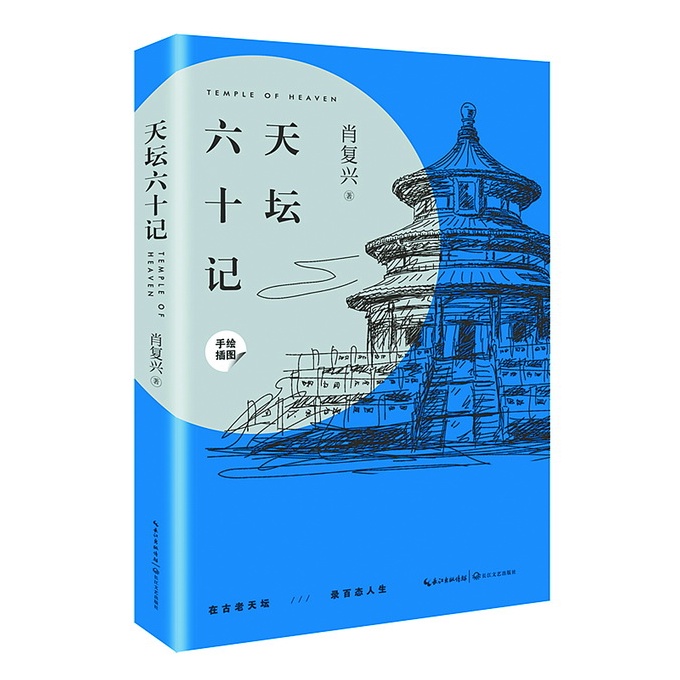

《天坛六十记》

北京是肖复兴的生身之地、安居之所,同时也是他的心灵憩园与精神原乡。从《蓝调城南》到《我们的老院》,再到《咫尺天涯:最后的老北京》,肖老以笔为锄,甘之若饴地耕耘着自己的“老北京系列”散文园地。如今,一方名为“天坛六十记”的新花圃被精心开垦,于是,北京的地标性建筑天坛重新走进了我们的视野。

天坛,在众多的散文写作者眼中定格为一座历史悠久、气势恢宏的皇家祭坛,笔墨所到之处,尽是些关于天坛历史沿革、祭祀典制、建筑布局、风物景别、人文掌故的记述与描摹等等。“从小就进出天坛,将其视为自家后院”的肖复兴却反其道行之,以细腻温润的笔触、朴实真挚的文字,专注于蒲公英飞散的隐秘角落,记录下“如水如云一般来来往往于天坛的寻常百姓庸常的生活点滴,普通人生平凡的际遇投影”。

肖老在“后记”中坦言:“《天坛六十记》不是一本介绍天坛历史或书写天坛风景的导览之书,它只是我在天坛所见所闻所画所遇所思所忆的拾穗小札,是一本个人片段式、短制式的即兴随感。”由此可见,天坛并非是书中的主角,而是媒介和载体,是我与他人、我与心灵、我与城市、我与世界对话交流的空间场域。这本书真正的着眼点在于呈现“我与天坛”的互文互质、彼此交织的辩证关系。细心的读者不难发现,天坛的各个角落遍布着“我”的足迹。作者以画为媒,睹物怀远,触景生情。纯真的儿时玩伴,峥嵘的知青岁月,大院里的人事过往……那一段段难忘的记忆如同神乐署演奏的韶乐一般在回音壁前、坛墙根儿后、柏树林间、花甲门内、藤萝架下、三角梅旁反复回响。

《天坛六十记》的匠心之处就体现在,古稀之年的肖复兴对于“时空哲学”有着切身的生命体验与本能的艺术自觉。先来说“空间”。作者在《画为媒》一节中写道:“到天坛写生,不仅为了画画,还可以接触好多人,随手记下各色人等的人生百态与百味。”这种以画识人的“城市萍水相逢逻辑”无形中为文本的空间结构赋予了更多的审美丰富性。书中的诸多篇什都是以“画中画”“景中景”“戏中戏”的方式呈现,为读者营造出一种如古典园林建筑一般“峰回路转”“柳暗花明”的错落感、层次感、纵深感。尤其是《画像》一篇,我在画天坛美景,亦成为他人画中之景,宛如诗人卞之琳的《断章》重现:你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。再来说“时间”。如同天坛的圆形建筑结构一样,全书无论是在总体的书写体例上,还是具体的文本内容中,都带有鲜明的“轮回”色彩。古人云,天道循环,无往不复;古代纪年,又以六十载为一甲子。《天坛六十记》既是对天坛建坛六百周年的一份纪念,也是对寻常百姓生活点滴的记录与品味,更是作者于迟暮之年对于人生过往的回眸与反刍。正如全书最后一篇散文《六百个春天》开头所言:“春天又要到了。这将是天坛度过的第六百个春天。对比古老的天坛,我们每个人,都是渺小的,都会生出‘寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟’的感慨。”

天坛,从皇家祭坛,到大众乐园,经历六百年沧海桑田的变化之后,对于我们如今意味着什么?或许,每一位读者都能从这本《天坛六十记》中读出属于自己的“哈姆雷特”吧。

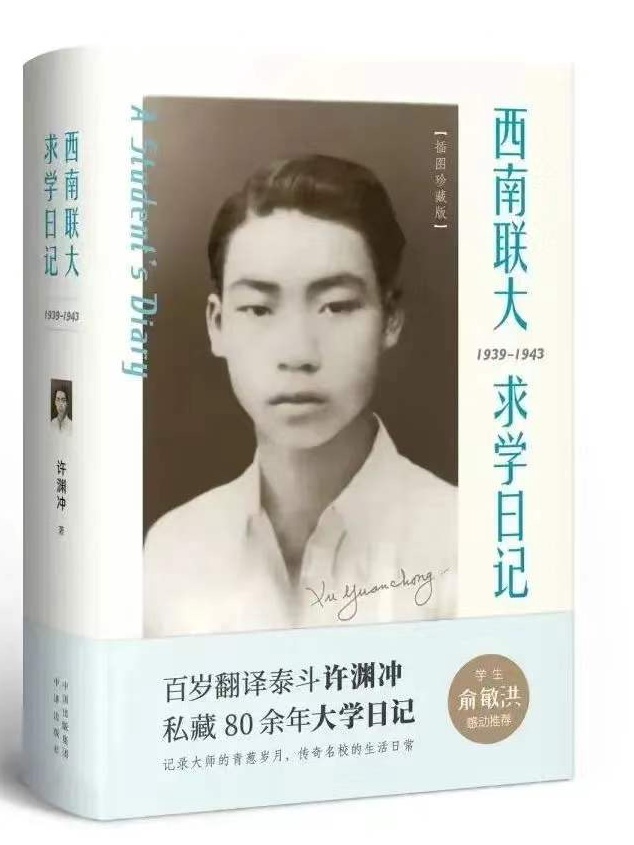

《西南联大求学日记》

致敬百岁翻译家许渊冲的纪念版系列图书《西南联大求学日记》等,4月3日由中译出版社集中推出。

中译社举办的百岁翻译家许渊冲系列图书推广活动中,相关图书包括《西南联大求学日记》(插图珍藏版)、《新生日记》(怀旧手账本)、“画说经典”系列、《西南联大英文课》(有声珍藏版)、《西南联大英文课:大二英文读本》、《许渊冲英译毛泽东诗词》(经典珍藏版)等,以及“许渊冲英译中国传统文化经典系列”(21种)。

《西南联大求学日记》为许渊冲先生在大学期间(1938-1943)所写的日记,记述了他早年从师问道、读书交友乃至思想成长的轨迹,也是唯一公开发表的西南联大学生日记,具有宝贵的史料价值。日记内容详实丰富,涉及上课考试、读书思考、从军、交友恋爱等诸多方面,以及与朱自清、闻一多、冯友兰、钱钟书、吴宓、杨振宁等师长同窗的交往,立体展现了一代翻译泰斗青年时期的生活图景和精神世界,从中亦可管窥西南联大这所传奇名校的教学风貌和历史魅力。

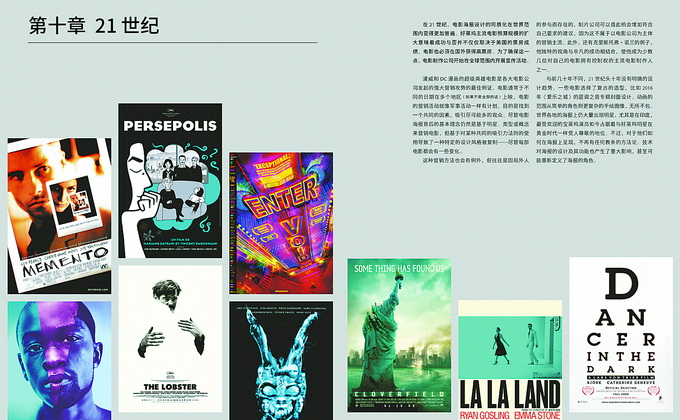

《电影海报艺术史》:在海报画廊中穿越影史

《电影海报艺术史》一书,将百余年间电影艺术与海报设计这两门艺术相携相成的佳话娓娓道来,这是中国画报出版社继《电影通史》之后再次出版独辟蹊径的普及型电影读物。16开本的精装彩印本,赏心悦目,开卷仿佛进入一座电影海报博物馆,畅游其间,时而为海报勾起的电影回忆而激动,时而为海报本身的匠心独运而拍案叫绝,尤其当发现熟悉的电影情节及元素被经典海报完美诠释的时候,更深感这是两门艺术交缠共生才能开出的稀世奇花。

该书最基本的一条“经线”是时间,从19世纪末卢米埃尔兄弟采用第一张电影海报说起,此后以20世纪的每十年期为界划定“展厅”,直到21世纪至今的新动向以及未来展望环节。在每个以年代划分的展厅中,都会有几个关键主题,也就是本书的“纬线”,来建构起这十年的电影海报特色。

首先,是电影艺术史、产业史作为纬线,由此提炼出每十年间,电影艺术风格或产业发展的关键词,包括风格流派名称、电影类型等等,而这些关键词往往又会突出地与国别乃至世界各地政治、历史情境相结合,详细阐释上述电影发展动向如何在电影海报中得以反映。

其二,海报艺术与平面设计史也是重要参照,美术界发起的重要的艺术运动,如新艺术、俄国构成主义、德国表现主义、超现实主义……对电影海报的影响,有时这些艺术运动同样也波及电影,正说明不同艺术之间的观念流动、相互影响,典型如德国表现主义电影与表现主义风格海报之间的密切关系。由此也延伸出对于特色海报设计大师、经典海报作者个人的“专题展览”。

其三,电影明星既是构成电影史叙述的重要组成部分,也是不同时期海报的重点表现对象,每个年代最具特色和影响力的明星是本书第三条纬线。基本每个“展厅”都有以时代巨星为主题的专版,或将特殊年代享有某种共性的明星们集中展示,这恰恰可以将明星现象与电影类型生态以海报的形式结合起来供读者品味。

其四,当上世纪60年代“作者论”兴起,从此电影作者与作者电影的观念深入人心,富有个人风格的导演们摆脱电影工业程式化的束缚,借助“摄影机自来水笔”书写个性化的电影诗篇。“每个作者毕生拍摄同一部”电影的论断,也反映在这些作者的电影海报中,作者导演们是“展览”的必有单元之一。

最后,读者会来到“新世纪展厅”,看到近年来我们出入影院时看到的眼熟海报作品,重新回味并思考:在这个多媒体时代,传统海报如何焕发新的魅力?如何以更广泛的形式在互联网等新媒介中传播流通?而画面上呈现出的所有信息,依旧和当年张贴在街头一样,如一部静态的“预告片”,讲述着每一部电影的故事。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号