曾经居住的老屋,泛黄的账本,门前的老槐树,夜晚胡同口昏黄的路灯……乡愁,是每个背井离乡的人对家乡的一种思念;是每个长大的人对儿时的一抹记忆;乡愁是生命成长的重要参照,更承载了一个时代的情感背景。如今,京郊的乡镇村落,一座座小型博物馆拔地而起,在那里纷纷记录了一个村、一个乡镇的“乡愁”,它就是“乡情村史陈列室”。

2013年以来,为实现首都城乡一体化和农村城市化发展要求、弘扬乡村传统文化,首都文明办联合市委农工委、市财政局在农村地区开展了乡情村史陈列室建设。截至目前,全市已建成乡情村史陈列室290个,总面积达十余万平方米,成为留住乡愁、凝聚人心、传承文明的重要窗口。未来三年,全市还将建设乡情村史陈列室231个,基本按每年建77个乡情村史陈列室的进度进行。

目前已建成的乡情村史陈列室不断拓展和延伸功能,在完善农村公共文化设施的同时,也丰富着村民精神文化生活。

为展示北京市乡情村史创建成果,让更多的市民留住乡韵乡愁,同时铭记历史,传承文明,增强首都市民爱国爱乡的情怀,培养现代乡村的文化凝聚力,激发农民建设家乡、发展经济、繁荣文化的信心,弘扬践行北京精神,促进农村精神文明建设,首都文明办特推出美丽乡愁——“北京市乡情村史陈列室巡礼”系列专版。

石狮子见证古城 老门板记录历史

怀柔区渤海镇渤海所村乡情村史陈列室

怀柔区渤海镇渤海所村乡情村史陈列室,占地350平方米,2016年2月3日开放。两座见证古城历史的石狮子屹立门前,其内陈列的背篓、老门板等则记录着生活变迁。

渤海所村曾经是渤海所古城。渤海所村副书记任秀山介绍:“上世纪五、六十年代,古城被陆续拆除,石狮子也被埋到地下。直到挖自来水沟,才重见天日。”

陈列室内,两块破旧木板也格外醒目。“这是见证历史的老门板。”任秀山解释。“1933年5月23日,日军进攻怀柔,渤海所村村民宋长文被穿门而过的弹片击中身亡。他的儿子把门板保存到现在,告诫勿忘历史。”

“曹氏风筝”传承非遗文化

海淀区上庄镇李家坟村乡情村史陈列室

海淀区上庄镇李家坟村乡情村史陈列室与“曹氏风筝”工艺坊完美结合。

乡情村史陈列室负责人王晓宇介绍,陈列室约450平方米,集手工制作、展品展示、演示、体验等功能于一体。展室里还悬挂着曾作为2008奥运会开幕式背景的肥燕风筝。

曹氏风筝起源于清代大文学家曹雪芹《废艺斋集稿》的第二卷《南鹞北鸢考工志》,已有两百多年历史。2006年,李家坟村党支部书记兼村委会主任李世刚自筹资金与“曹氏风筝”第二代传承人孔令民合作,于2007年建立“曹氏风筝”工艺坊。

如今,“曹氏风筝”不仅是乡村旅游商品,也是一张文化名片,带动了李家坟村的发展。

“地主院”变身陈列室 处处有乡愁

门头沟区斋堂镇爨底下村乡情村史陈列室

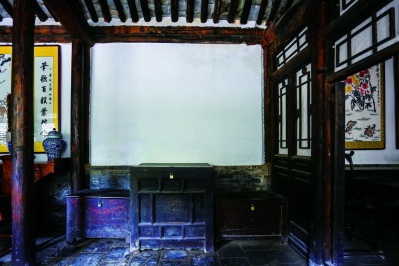

门头沟区斋堂镇爨底下村是一处保存完好的明清古建筑群。村最高处占地200平方米的“地主院”摇身变成乡情村史陈列室,2016年开放至今,成为忆往思今的好去处。

“右边这幅是望子成龙,左边寓意‘福禄寿’、‘三羊开泰’。”陈列室门口壁画的寓意,村民如数家珍,但何年所绘已无人知晓。走进去,能看到前后两个院落,前院展示人文历史,后院则重现过去生活风貌。

爨底下村村书记韩孟起介绍:“未来还计划对陈列室进行规划,按照爨底下村发展历史进程将陈列室分成不同的历史时期,将爨底下村的发展历史更加系统、直观地展现给市民。”

老村落传承“百家姓”文化

密云区古北口镇河西村乡情村史陈列室

密云区古北口镇河西村,又被传颂成“百家姓村”。河西村乡情村史陈列室的最大特色也就是姓氏文化。

村里的老书记张玉山说:“河西村原名柳林营,历史上是长城脚下的要塞,历朝历代的戍边将士、小商小贩的汇聚,促成了如今众多姓氏的文化。”

陈列室内,一整面墙上镶嵌着135个铸金浮雕字,这正是村民的姓氏。今年年初,陈列室刚刚建好,就吸引了不少村民前来参观,他们在其中找寻自己的姓氏,了解姓氏文化,也找回了浓浓的乡愁。

故宫正脊龙吻讲述千年琉璃历史

门头沟区龙泉镇琉璃渠村乡情村史陈列室

门头沟区三家店永定河古渡口西岸,历经辽、金、元、明、清五朝的千年古村——琉璃渠村坐落在此,它被美誉为“皇家琉璃之乡”。

如今琉璃窑火已灭,但乡情村史陈列室里的琉璃展品仍讲述着这座古村曾经的辉煌。陈列室设置在曾经的清代琉璃厂商宅院内,主展室摆放清代以来珍贵的大型琉璃文物,副展室为民俗琉璃制品。众多展品中,最为珍贵的是“正脊龙吻”。

“2003年故宫百年大修,作为试点工程的武英殿构件在琉璃渠村修复。正脊两端的龙吻文物复制,就是由我来完成的。”区级国家非物质文化遗产琉璃烧制技艺传承人刘成厚说,“大殿上用了新的构件,同治八年制成的旧龙吻就留在了这里。”

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号