隋朝时制瓷业主要以烧造青瓷为主,多以简单的刻花、划花为装饰,也常用朵花、几何纹、草叶纹组成团状或带状图案,这时的青瓷时代特征鲜明。相较两晋和南北朝时期,隋朝的白瓷制作技术也更成熟了,此时的白瓷胎质洁白细腻,釉质匀净光润。多喜爱烧制盘口四系瓶、高足盘、双连瓶等造型。

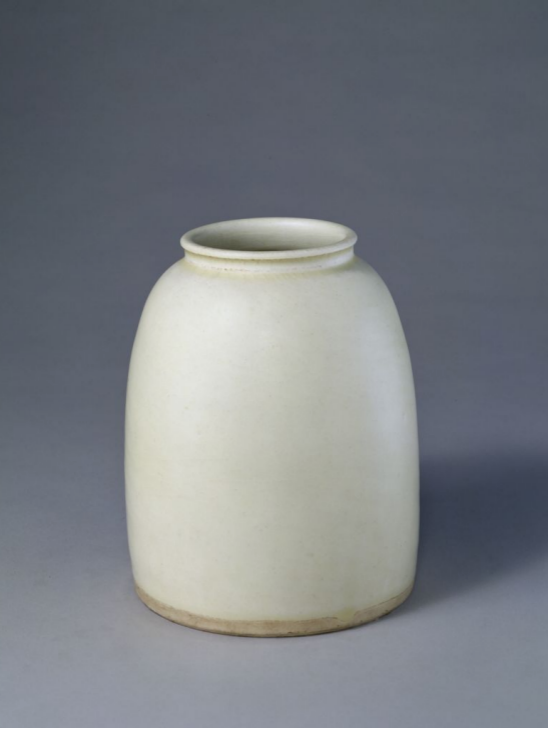

【白釉罐】

白釉罐,隋,高19.2厘米,口径9.7厘米,底径15.2厘米。

罐唇口,无颈,溜肩,肩下垂直至足,平底无釉。胎骨呈白色,较为厚重。内外施白釉,外壁施釉不及底。釉薄而匀净,纯白无瑕,布满细碎开片纹。

罐体造型饱满端庄,优雅古朴。

白瓷虽然在北朝时期已经开始出现,但真正烧制成功则在隋代。与北朝相比,隋代白釉瓷器的烧制工艺技术有了长足的进步。从隋大业四年(608年)李静训墓出土的一批白釉瓷器看,较之北齐武平六年(575年)范粹墓出土的白瓷,釉质已有较大提高,全不见早期白瓷白中闪黄或闪青的痕迹。如果以北齐范粹墓出土的初期白瓷为起点,到隋李静训墓为止,历时33年,白瓷的烧制技术终于成熟。

【青釉模印塑贴四系罐】

青釉模印塑贴四系罐,隋,高17.7厘米,口径9.6厘米,底径9厘米。

罐直口,圆唇,短颈,圆鼓腹,平底微外撇。肩部对称置四个双股泥条制成的系,四系之间塑贴团花纹样。其下饰凸起的弦纹。腹上部塑贴团花、草叶、团龙、兽面等间隔排列的四种纹样。其下饰一条凸起的弦纹,将罐身等分为两部分。灰白色胎,胎体厚重结实。器内满釉,器外施釉不到底,罐下部有泪痕状釉垂至器足。釉色淡青泛黄,积釉处呈青褐色。釉的玻璃质感较强,釉面有细小开片。

此罐采用模印贴花技法装饰,即用模子先印好浮雕状的纹饰,再用胎浆水粘贴于未上釉的坯体上,然后施釉入窑烧成。纹饰具有很强的立体效果,犹如浅浮雕,这种装饰工艺在隋瓷中极为少见。从这件罐的胎釉特征看,应是安徽淮南窑的产品。

【青釉盘口瓶】

青釉盘口瓶,隋,高32.5厘米,口径6.6厘米,足径9.2厘米。

瓶盘口,短颈,溜肩,长圆腹,圈足。瓶身施半截青绿釉,釉层透明,釉面有细碎开片,釉向下垂流,形成一种特殊的自然装饰效果。

从此瓶的造型、胎质与釉色上看,都具有隋代青瓷的典型风格。

青瓷是隋代瓷器生产的主要产品,一般胎质较为细腻,瓷化程度良好。在器形方面,基本上继承了南北朝造型,但又有所变化,并创造了一些新的器形。常见器物有盘口壶、鸡头壶、瓶、高足盘、带系罐、碗、尊、灯和烛台等日常生活用具。盘口瓶由北朝时洗口瓶演变而来,特征为盘口,短颈,平底。与北朝的洗口瓶相比,主要变化是颈变细长,腹径阔大,略呈椭圆形,且有单体双体之分。

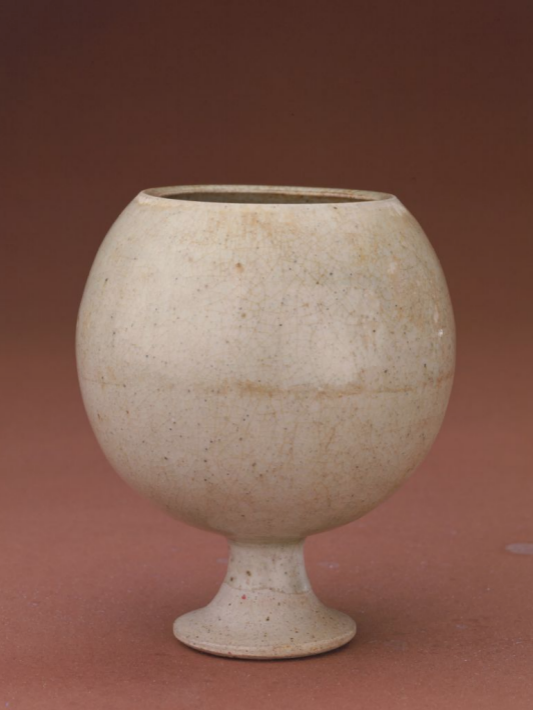

【白釉高足杯】

白釉高足杯,隋,高10.2厘米,口径5厘米,足径4.4厘米。

杯敛口,鼓腹,高足外撇。里外满施白釉,足边无釉,釉面开细碎片纹。

这件白釉高足杯,造型新颖,釉质洁白细润,与北朝时的初期白瓷比较,已可看出是真正的白瓷了。

白瓷虽然在北朝时期已经开始出现,但真正烧制成功则在隋代。与北朝相比,隋代白釉瓷器的烧制工艺技术有了长足的进步。隋代白瓷的烧造成功,为唐代白釉瓷器的发展奠定了坚实的基础。

【淮南窑青釉印花高足盘】

青釉印花高足盘,隋,高12.5厘米,口径27.5厘米,足径14.5厘米。

盘直口微外撇,盘心坦平,有印花装饰,并有5个支钉痕,下承以空心喇叭状高足。内外施青釉,外壁仅施半截釉。

此件高足盘釉色偏黄,从其胎釉特征看,应属安徽淮南窑制品。

高足盘是南北方瓷窑普遍烧造的器物。从考古发掘资料看,高足盘最早见于北朝,北齐天统三年(567年)墓葬中即出土青釉高足盘。这种器物在隋代比较流行,隋代的绘画、壁画上都有所见。目前发现隋代烧造高足盘的瓷窑有河北的贾壁窑,河南的安阳窑、巩义窑,安徽的淮南窑,湖南的湘阴窑,四川的邛窑等。上述瓷窑主要烧造青釉高足盘,釉色淡青而透明,有些可见胎上的黑点杂质。河南的巩义窑在唐代还烧造三彩高足盘。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号