清代景德镇窑颜色釉瓷器在仿古的基础上不断创新,不仅使釉色更加丰富、呈色更加稳定,而且还提升了制作工艺,使其相比明代更加精细。这些颜色釉按烧成温度可分成高温、中温、低温釉瓷,按釉色可分为红、黄、蓝、绿、紫、青、黑釉瓷以及窑变釉、结晶釉瓷等,今天小编就为大家推荐几款好看的颜色釉瓷器。

炉钧釉琮式瓶

炉钧釉琮式瓶,清乾隆,高37.3厘米,口径8.6厘米,足径12.1厘米。

瓶仿玉琮造型,小口,短颈,折肩,方腹,高圈足外撇。器腹折角处凸饰八卦纹。通体施炉钧釉,釉面蓝紫相间,色彩斑驳,外底署阴刻篆书“大清乾隆年制”三行六字款。

乾隆朝的炉钧釉以蓝、绿、月白色釉面为主,釉面流淌小,以蓝色釉点多见,造型更加丰富。此器仿周代玉琮形状,古朴敦厚,釉色清新素雅,天蓝与淡紫色相互浸润衬托,具有不同凡响的艺术效果。

淡黄釉盖盒

淡黄釉盖盒,清乾隆,通高12厘米,口径18厘米,足径10.6厘米。

盒圆形,上下子母口套合,盖面呈浅阶梯状,顶有宝珠形纽。盒内分成七格,呈花瓣状。圈足。内壁与圈足内施白釉。外通体施淡黄釉。外底署青花篆书“大清乾隆年制”三行六字款。

此盒胎体略厚,釉面略显不匀,黄釉淡雅宜人。

淡黄釉瓷创烧于雍正时期,其着色剂为氧化锑,由于其釉色比氧化铁为着色剂的传统浇黄釉浅淡,故名。又因其釉色淡雅似蛋黄色,故又称“蛋黄釉”。《陶成纪事》中称之为“西洋黄”。

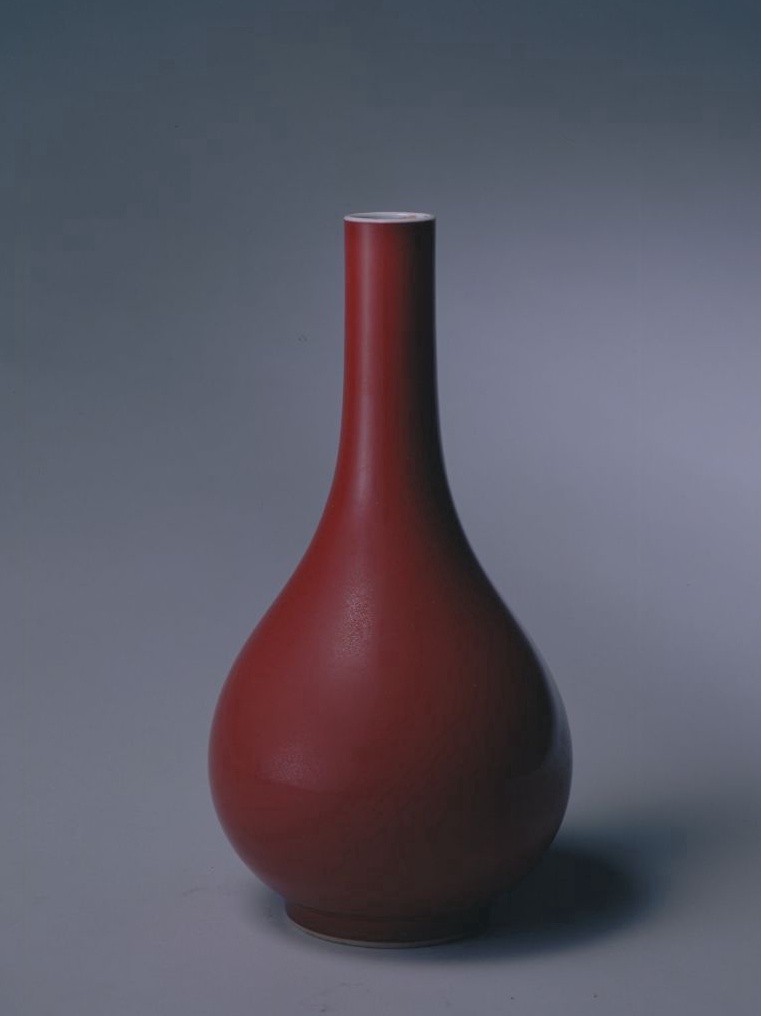

霁红釉胆式瓶

霁红釉胆式瓶,清雍正,高27.8厘米,口径3.5厘米,足径8厘米。

瓶直口,细长颈,削肩,鼓腹,圈足。因形似悬胆,故名“胆式瓶”。通体施高温铜红釉,釉面匀净,色泽纯正。圈足内施白釉。外底署青花楷书“大清雍正年制”双行六字款,外围青花双圈。

胆式瓶属于陈设用瓷,一般用于插花。这种器形创烧于宋代,当时钧窑、哥窑、耀州窑均有烧造。宋代著名诗人杨万里有“胆样银瓶玉样梅,北枝折得未全开。为冷落寞空山里,唤入诗人几案来”诗句。

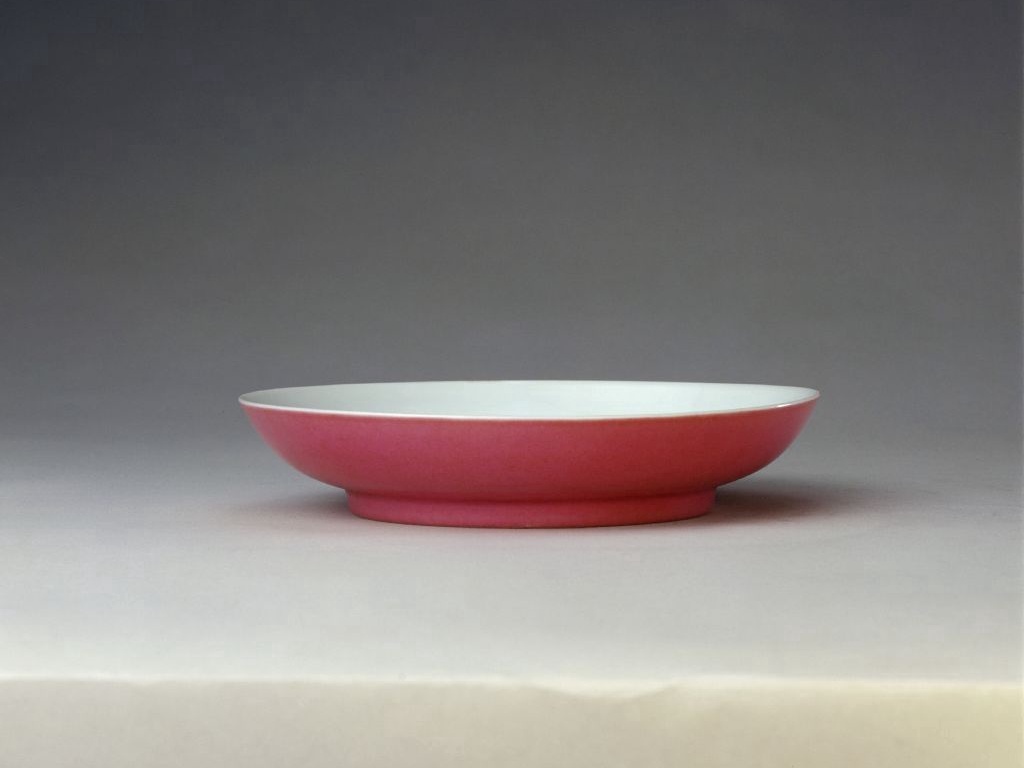

胭脂红釉盘

胭脂红釉盘,清雍正,高2.9厘米,口径15厘米,足径9.3厘米。

盘敞口,弧壁,圈足。盘内及足内均施白釉,外壁施胭脂红釉。外底署青花楷书“大清雍正年制”双行六字款,外围青花双圈。

胭脂红釉创烧于清康熙末年,雍正、乾隆、嘉庆、光绪等朝均有烧造,其中以雍正朝产量最大,质量最精。它是一种以微量金(Au)作着色剂、在炉内经800℃左右焙烧而成的低温红釉。由于这种红料是从欧洲转入,故被称为“洋金红”或“西洋红”,而西方多称之为“蔷薇红”、“玫瑰红”。又由于这种红釉颇如妇女化妆用的胭脂之色,故又名“胭脂红”。胭脂红釉的呈色有深、浅之分,深者称“胭脂紫”,浅者称“胭脂水”,比胭脂水更浅淡者称“淡粉红”。雍正十三年(1735年)督陶官唐英所撰《陶成纪事》中记载当时岁例贡御的57种釉、彩瓷器中即有“西洋红色器皿”。从传世品看,雍正朝胭脂红釉瓷器造型有瓶、罐、盘、碗、杯、碟等,均胎体轻薄,玲珑俊秀,多数为内白釉,外胭脂红釉,极少数为内外均施胭脂红釉。

各种釉彩大瓶

各种釉彩大瓶,清乾隆,高86.4厘米,口径27.4厘米,足径33厘米。

瓶洗口,长颈,长圆腹,圈足外撇。颈两侧各置一螭耳。器身自上而下装饰的釉、彩达15层之多。所使用的釉上彩装饰品种有金彩、珐琅彩、粉彩等;釉下彩装饰品种有青花;还有釉上彩与釉下彩相结合的斗彩。所使用的釉有仿哥釉、松石绿釉、窑变釉、粉青釉、霁蓝釉、仿汝釉、仿官釉、酱釉等。主题纹饰在瓶的腹部,为霁蓝釉描金开光粉彩吉祥图案,共12个开光,其中6幅为写实图画,分别为“三阳开泰”、“吉庆有余”、“丹凤朝阳”、“太平有象”、“仙山琼阁”、“博古九鼎”。另6幅为锦地“卍”字、蝙蝠、如意、蟠螭、灵芝、花卉,分别寓意“万”、“福”、“如意”、“辟邪”、“长寿”、“富贵”。瓶内及圈足内施松石绿釉,外底中心署青花篆书“大清乾隆年制”六字三行款。

从烧造工艺上看,青花与仿官釉、仿汝釉、仿哥釉、窑变釉、粉青釉、霁蓝釉等均属高温釉、彩,需先焙烧。而粉彩、珐琅彩、金彩及松石绿釉等均属低温釉彩,需后焙烧。如此复杂的工艺只有在全面掌握各种釉、彩性能的情况下才能顺利完成。

清代乾隆时期历时60年,是封建社会发展的太平盛世。此时,由于乾隆皇帝嗜古成癖,对瓷器情有所钟,再加之督陶官唐英对景德镇御窑厂的苦心经营,一大批身怀绝技的名工巧匠汇集于景德镇,致使御窑厂的瓷器生产无论在数量还是质量上都达到前所未有的境界。特别是各种新奇淫巧的制品层出不穷,其工艺技术之高可谓鬼斧神工。这件各种釉彩大瓶,集各种高温、低温釉、彩于一身,素有“瓷母”之美称,集中体现了当时高超的制瓷技艺,传世仅此一件,弥足珍贵。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号