近日,“北京日子”画展在前门茶儿胡同“身体记忆馆”开幕。这次小型画展的两位参展艺术家是来自北京的青年画家杜汇和来自台北的青年画家馥乐。二人针对十二个在他们心中具有标志性意义的北京景观分别进行创作。杜汇采取了油画的形式,偏重写实;馥乐则用丙烯在亚克力板上进行创作,较为抽象。

展览呈现出了不同视角之下的不同解读:两位青年画家一个是土生土长的北京小伙儿,一个是在伦敦、爱丁堡、日本山梨县等地都有过生活学习经历的台北姑娘,他们用各自的视角看北京、画北京。

记者在和他们的对谈之中,也得见他们与这座城市之间的互动以及由此而生的感触:每座城市都有自己的性格,城中人的性格又或多或少被其影响,所谓风土人情大抵如此。

1 选取十二个地点 两人分别独立创作

一个人通常会采取什么手段阐发他对一座城的感情或者理解?晋陆机有云:“挫万物于笔端。”大抵文人以文笔写诗文抒发胸臆,而画家则用画笔来反映所思,把一座城中与他们联系深刻的点滴投射在纸面、画布之上。对于在北京土生土长的“85后”青年画家杜汇来说,陆机所云,再恰当不过。最近,他与来自台北的同龄人、画家馥乐一起在前门茶儿胡同举办了名为“北京日子”的画展。

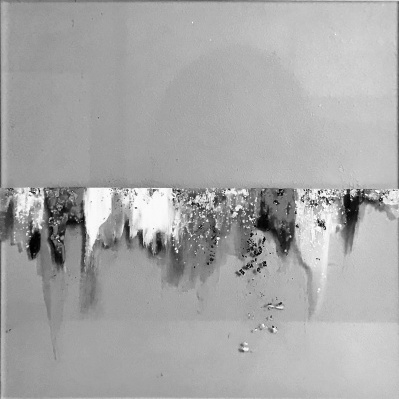

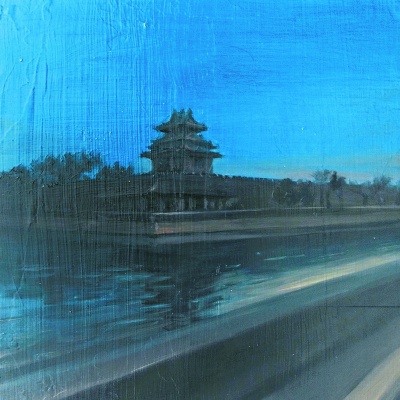

杜汇从偌大的北京城里挑出了12个与自己有着很深联结的地点,两位画家分别进行独立创作。杜汇采用油画的形式,在画作中重现了自己生活过的大杨家胡同、新街口丁字街、后海、景山公园、北海公园、小酱坊胡同、西四、地质礼堂、故宫角楼、电报大楼、紫竹院、中央美院等12个地点,而馥乐则用丙烯颜料在亚克力板上较为抽象、写意地表现她心中的北京。两种不同的呈现方式恰恰是两人对于北京不同印象的写照:杜汇眼中的北京是具象的生活过往,而馥乐则更多以一种旁观的心态来看待这座城市。

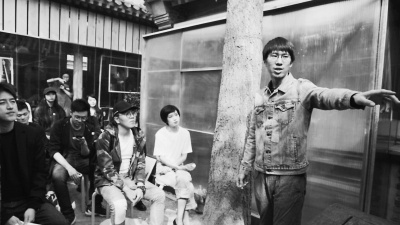

记者第一次见到两位画家是在他们为画展举办的分享会上。分享会在北锣鼓巷附近一个小院里举办,记者来到这里时馥乐戴着遮阳帽,在场地中与人聊天。杜汇则是在院外的胡同里抽烟,尽管之前已经在网上看过他本人的照片,但记者却没在第一眼认出他来:照片中站在展馆里的杜汇,文艺气息极浓,而胡同里的杜汇更接地气,与周遭的环境没有丝毫违和感——就像在家门口站着。

杜汇从小就在胡同里生活,待人客气,特别能侃。至今他还会扶着腰给别人讲他帮姥姥、姥爷从平板车上搬到院里的冬储大白菜和蜂窝煤有多沉。十几年北京城的胡同生活经历让杜汇看待故宫的视角都跟别人不太一样:在绝大多数人眼中,故宫是旅游景点;在合作伙伴馥乐的眼中,故宫是仍然能够从建筑中感受到往昔皇家威严的紫禁城;但在杜汇的眼中,故宫是他儿时晚上遛食的必经之地。在这次展出的作品中,杜汇所画的正是昏暗暮色之中被护城河围绕的故宫角楼,而馥乐则用黄色的亚克力板做底,勾勒出了亮色调的角楼和蓝色的河水。这就像很多西城人觉得“动物园”是看动物的,而其他人则多认为“动物园”代表了服装批发市场一样,只有生于斯、长于斯的人才会与这里有着与旁人大相径庭的视角与联结。

让这次合作画展引人注目的正是生长于斯的本地画家与作为旁观者的外来画家在不同视角之下的不同解读。馥乐在来北京之前,曾经在台北、伦敦、爱丁堡、日本山梨县等地都有过生活、学习的经历,这使得她作为一名旁观者的视角与感受会显得更为纯粹。

这次展览源于杜汇和馥乐朋友的建议。2017年春节期间,杜汇受红门画廊邀请,到费家村做驻地艺术家。当时馥乐是画廊负责驻地项目的工作人员,二人由此结识。当时就有艺术家朋友建议本地画家杜汇和外来画家馥乐一起画一个主题。杜汇觉得,二人的合作内容可以是“画一画北京”。但北京太大了,甚至可能一城之间而气象不同。作为北京男孩儿,杜汇深知很多北京人只在自己的家、学校或者单位附近活动,他自己也是到了十四五岁,才第一次独自去了与故宫只隔几条街的王府井步行街。“北京的东南西北有这么多个城区,我也不可能代表这么多人,不想也没法泛泛地讲明白北京,索性就从我生活的区域出发,以小概大,选择十几个跟我经历很相关、有共鸣的地方记录下来。”

那年春天,杜汇开始带着馥乐一起走过他的“成长轨迹”。在选取入画地点时,杜汇选择了与自己关联最紧密的地点,因为只有这样,他才能往画作里投射更多的感情,从而画出更打动人的作品。最初,杜汇选取了15个与自己有着深刻联结的地方。最终,北京图书大厦、西城图书馆因为“过于个人”的原因被杜汇排除在外。而杜汇的母校首师大则因为翻修了校门和主楼,看起来和过去完全不同了,让他没有了当年的感觉,无法调动起当时的情绪,也被放弃。

合作伙伴馥乐愿意跟随杜汇的成长足迹创作,她也期待将来能将这种合作方式继续下去,由她带着杜汇在台北挑选若干自己最想画的地方,再由二人分别据其进行创作。

2 两人对后海的创作“分歧”最大

两位画家有着几乎完全不同的成长经历,杜汇从小学开始学画画,一直都是美术特长生,直到大学就读美术专业,毕业后又在中央美院读研究生。除了大学毕业之后曾在日本学习一年以外,他一直在北京生活。馥乐则是从高中开始学画,大学学习建筑专业,毕业后又在英国的伦敦、爱丁堡工作学习,一年多以前才来到北京工作,她与北京的联系更为纯粹。二人对北京有着大相径庭的观察角度和体会方式,呈现出的作品也就不同。

在大杨家胡同(杜汇的姥姥家在这里,和许多“85后”孩子一样,杜汇的童年也是在祖辈家中度过的)的画里,杜汇就画了晒在胡同里的被子,而馥乐则画了一间平房的气窗。在很多有过胡同生活经历的人看来,能够于胡同的犄角旮旯之中找到一个晾晒被子的地方,既需要慧眼,也需要街坊邻里之间的默契;作为旁观者的馥乐则觉得透过屋檐下的气窗可以从特定的角度一瞥屋内的景象:有的是晾晒着的衣服,有的是屋中挂着的装饰物,这些恰恰构成了她心目中胡同生活的味道。

杜汇笔下的新街口,或者说是他心里对新街口最深的印象,是曾经开在那里的麦当劳餐厅。与此相对的是馥乐在画面上呈现了一幅新街口丁字路口的俯视图。“我最开始画的也是这个丁字路口,后来还是改掉了。”杜汇这样说。的确,上世纪九十年代,杜汇的青少年时期,北京的麦当劳并不多,对于那时的孩子来说,去吃一次是一件“特别牛的事”。

杜汇讲了他同学的故事来佐证:为了鼓励孩子好好学习,同学的妈妈许诺,只要考试考得好,便给这位同学买一盒麦当劳的薯条。杜汇的同学努力学习,最终如愿以偿,他也十分珍视这种奖励,吃完之后把薯条盒弄干净,粘在墙上。“我记得那同学粘了一面墙的薯条盒,里面还能放各种东西,比如遥控器、皮筋一类的。”杜汇现在回想起这些事情还记忆犹新,语气里带着一点回味、一丝敬佩。

新街口与杜汇有着深刻联结,他告诉记者和馥乐,直到现在,新街口肯德基附近的一家绘画培训机构还在临街橱窗里挂着他在这里学画时的作品和一张他“蹲在海边”的照片。杜汇的语气中还有一丝熟人间才会有的、坦荡的小得意。“自来熟”,也是北京生活给杜汇带来的性格气质,或者说是技能。

在北京长大的孩子都去过北海公园,杜汇在这幅画上画了白塔以及没有游船的湖面:他特意拿掉了画作中人为的东西,还原事物的本来形态。通过这种更为客观的样态勾起观者的回忆或者思绪,引导人看进去。馥乐则对北海公园湖面上游弋的船只印象很深,所以她特意用两块亚克力板完成了这幅作品:一幅只有绿色的山,而另一幅则有大小、颜色各异的船只,两幅重叠,便是她印象中的北海公园。在北海公园的游船中,“鸭子形的船”让馥乐印象最深。

这样的差异还很多:杜汇在画缸瓦市附近的小酱坊胡同时就着重表现了自己中学时住的父母家,馥乐则画了许多胡同小院门口都有的红色对开门;在西四,杜汇选择了具有地标性质的新华书店,而馥乐则选择了边上一座玻璃结构、具有现代气息的建筑;在许多西城学生少年时都去过的地质礼堂,杜汇展现了地质礼堂的内景,特别是具有上世纪九十年代特色的旋转楼梯、古朴的拉花装饰,馥乐画了礼堂的外立面。

十二幅作品中,两人最大的“分歧”是对于后海的认知。杜汇和馥乐去后海那日的行程是大杨家胡同、新街口、北海公园、故宫等地,以至于馥乐不太理解杜汇为什么又带她来到一处“公园”。

杜汇则说,他中学时常来这里玩,有时是来这边的游戏厅,有时是在这里捉迷藏,他还有过在没冻瓷实的湖面上落水的经历。对于杜汇,哪怕时移世易,这里仍然是他的乐园,也是他的“秘密基地”。在馥乐看来这里却没有“秘密基地”该有的样子,反而很商业,弥漫在空气中的,更多是热闹之外的喧嚣和浮躁。两人是2017年5月去后海采风的,但“这幅画是最后画成的,直到今年展览前夕才完成。”馥乐这样说,可见创作那时的后海对馥乐来说难度不小。

“北京的酒吧已经很欧美了。”馥乐这样评价。不过在很多人看来,这种滋生在后海的酒吧文化,却不那么对味。这些人中,既有土生土长的北京人,也有像馥乐这样生活在这里的外乡人、旁观者。

最后,馥乐在画面中呈现了后海水面映出的灯红酒绿和纸醉金迷:“手里还有一点金粉,就用在这幅画上了。”杜汇则固执地画着他回忆里的后海、他曾经失足跌落的水面。

杜汇的十二幅画色调偏暗,因为他印象中的北京就是“灰色的”,在杜汇开始关注周遭环境的上世纪九十年代,北京的“颜色”确实是以冷色系为主。馥乐则大多采用了鲜亮的颜色,来表现她所期待的活力。这种明亮的感觉,正是她对北京的第一印象。

展览选在了前门茶儿胡同中的一家叫做“身体记忆”的手作身体模型小店。二位画家选择这里的原因,一方面是与这里的负责人关系好,布置起来很轻松;另一方面,前门地区的胡同作为北京生活形态样本所特有的气质也与展览的气质很契合。

展览上的画作都是20厘米见方的小幅作品,布置在展览所在地的墙上可丁可卯。对于这种安排,拟定画作内容的杜汇解释:“这是乐姐定的,得听她的。”馥乐则在一旁欢快地补充道:“这样很可爱啊。”

3 台北姑娘第一眼就爱上北京

来自台北的馥乐很喜欢北京。几年前,她完成了在爱丁堡的学业,开始长途旅行,其中一站就是北京。馥乐下飞机后搭乘地铁,一出地铁,当她看到北京的蓝天和白云时,头脑里有了第一印象:这就是想象中北京的样子。

旅行过后,她前往日本山梨县做驻地艺术家,其间她对北京念念不忘,不时在网络上搜索这样的关键词:“北京”、“艺术工作”。后经朋友介绍,馥乐如愿来到北京一家画廊工作。最近,她选择了辞去这份工作,住在北京专心创作。

来到北京快两年了,馥乐对北京的认识也日渐丰满起来。如果说她在旅游的时候只是浮光掠影地看了北京,而在这里工作的日子则让她更加体会到了北京的风貌。馥乐眼中的北京是方正的、规矩的,还会给人端正威严的感觉。但与这种感觉并行的却是城中人的随和以及城市具有的浓厚生活气息。更多的人愿意把这种气息称为烟火气——这是作为居住者的馥乐对于北京的感觉。一座方正的城,却生活着圆融的人。而一座城市能够给人留下怎样的印象,其实与城中生活的人有着密切的关联,这是能在馥乐的言谈中清楚感觉到的。

作为画家的馥乐觉得“北京有柏林的感觉”。在她看来,艺术家在北京的生活消费和成本比较低,这里有较强的包容性,艺术气氛很活跃。“相较于上海,学术气氛好很多。很多实验性的作品在这里也蛮容易做成,人们也越发接受这些东西。”目前正在举行的第二届北京画廊周就是一个很好的例子,较上一届有了很多改观和进步。很多展览很有水平,与欧洲一些大城市已经差距很小了。

记者提起伦敦在某种程度上也有些像北京,馥乐则觉得伦敦生活成本很高,光是维持一个住的地方就很不容易,更不用说要找工作室。而在那里从事艺术工作可能需要从念书开始积累资源。“再加上我觉得西方对于亚洲艺术家其实没有这么包容。很多观众还是会用相对既定的想法和眼光看待艺术家和作品,觉得你应该做出什么样的作品,甚至是他们想要什么样的作品。如果一个艺术家不够成熟的话会很受影响的。”馥乐这般说,“北京处于发展阶段,艺术家、画廊其实都在摸索着往前走,包容、宽泛一点,对艺术家来讲自由一些。”这样的北京让馥乐有了一个基本的判断,“艺术家都很向往这样的地方”。

在北京,馥乐也有类似杜汇“秘密基地”的“小角落”。在费家村工作的时候,夜晚很长,馥乐常跟同事去附近的马泉营公园,每天晚上同一时间都会看到很多“大妈”在那跳交际舞,这让她觉得很生活化、很有趣。馥乐也说,虽然不确定未来会一直在北京,但到目前为止她都很喜欢这里。

4 用画唤醒同龄人的活力

馥乐对比在英国时遇到的一些不务正业的国内“富二代”,发现在北京遇见的人则“完全不一样”。说到这里,杜汇在一旁补充道:“因为能来北京的人都挺要强、挺想往上走的,凡是能来北京的,都一定是想在北京扎下去。”正是这些要强的人,让杜汇对自己这一代北京“土著”产生了思考。

在杜汇看来,很多他的同龄人身上确实有一些“值得商榷”的地方。他们有些懒惰、不太上进,太图安稳。杜汇觉得“作为北京的新鲜血液,咱是不是可以有点活力”,所以杜汇此次的画作就突出了一个“像”,希望能够用这些一望即知是哪里的景观,“从个人出发,希望通过我的小角度,唤起同龄人的生动记忆,唤起年轻人身上应该有的活力,该有的‘这种劲’。毕竟北京作为一个国际化的大都市,其中的年轻人应该是朝气蓬勃的。”杜汇希望同龄人,哪怕只是他身边一起长起来的各行各业的“发小”,都可以找到特定的方式来书写自己。

记者注意到,无论是画展的分享会还是采访的时候,杜汇一分钟都没有坐下,一直站着,时不时来回走动一下,进行讲解。这与他的创作习惯有关,在创作阶段,杜汇起床吃过东西后就一直站着画画,每天都会画8个小时以上。“画完就睡觉,因为基本上一天就过去了。”杜汇这样说,“有时候这一天要是能画上特别精彩的几笔,睡觉都踏实。”

采访结束,记者和杜汇、馥乐一起走出屋子来到茶儿胡同里,杜汇走在前面,即便是在下着雨雪的胡同中,他也走得很快。虽然他大学毕业之后就不在胡同住了,但是对于胡同的熟稔与亲切却历久弥新。

胡同给杜汇留下的痕迹不仅是对这里的熟悉,也影响着他的心态:“画画这事确实不能急,现在就是先把自己的画琢磨明白,慢慢来吧。”一行三人便来到了大路上,杜汇旋即辨出了方向乘车回家去了。馥乐也熟练地上了地铁二号线准备换乘。春雪之中的北京,二人行色匆匆,和这座城市的气息如此同步。 本报记者 袁新雨

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号