中国是四大文明古国之一。中华民族优秀传统文化是聪明睿智的先人留给子孙后代的丰厚遗产,不仅内容丰富,而且涉及面也极为广泛,深深影响着我们的生活。5月18日是国际博物馆日,这一天世界各地博物馆都将举办各种宣传、纪念活动,庆祝自己的节日,让更多的人了解博物馆,更好地发挥博物馆的社会功能。今年国际博物馆日的主题是“作为文化中枢的博物馆:传统的未来”。孩子是未来的希望,是文化传承的接班人,带着孩子去博物馆,一起通过文物,品味中华民族优秀传统文化吧!

中国人民大学博物馆

中国人民大学博物馆以历史文物、艺术作品和学校历史并举,集收藏、展示、研究、教育于一体的综合性博物馆。馆藏文物近9万件,展馆建筑面积5000

多平方米,由校史展、馆藏专题展、临时展览三部分组成。

建馆之初,除校史展外,仅设“北国春秋—北方文物展”,后随着家书等文物的收藏入馆,又先后建起“尺翰之美—中国传统家书展”、“遥远的记忆—于阗文书展”、“耕读传家—徽州文书展”、“股海遗珍—中国百年股票展”和“沈鹏书法作品展”等共6个常规展览。

尺翰之美—中国传统家书展

展览分为古代家书文化纵览、明清家书、民国家书、五十年代家书、六七十年代家书、改革开放以来家书、两岸家书、海外飞鸿、留住家书九个部分,按家书写作年代为序,以通信人为展览单元,共展示手写家书1000封,相关老照片500帧,勾勒出中国传统家书文化发展演变的历史轨迹。展品绝大多数是从民间征集而来,所选家书均为手写件,其中最早的写于明代,最晚的写于2011年,时间跨度达四五百年,是目前国内唯一的家书展览。

“博物馆内有一部分名人家书,如陈独秀、梁启超、巴金的信札等,但更主要是收集普通人的民间家书。” 人大家书研究中心主任、家书博物馆副馆长张丁表示,“家书因其私密性,记载了许多真实而具体的社会生活状况,具有很高的文献研究价值。”这也是博物馆的特色所在。

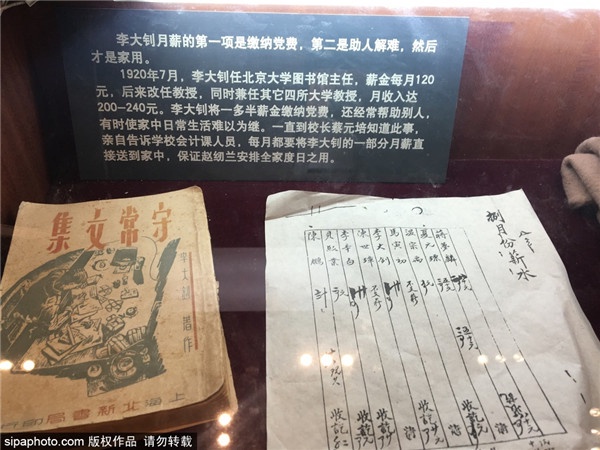

镇馆之宝为陈独秀、梁启超的13通信件,是《新青年》编辑部同仁之间的通信,属于国家一级文物。这批信件大多由陈独秀写下,收信人有胡适、李大钊、钱玄同、鲁迅、周作人等。写作时间在1920年到1932年不等,信中内容涉及1920年《新青年》创刊、编辑同仁意见不一的分裂、胡适参加段祺瑞政府“善后会议”、陈独秀狱中出版文稿等。

另有一封特殊的“迷宫”家书。据收藏者介绍,陈氏担心此信被他人看到耻笑其夫,便别出心裁,以丈夫最熟悉的回文格式将字绣在手绢上。全篇441个字,无任何标点,大小字相嵌套,仿照“东山歌册”体例撰写,以四言句式,四句成一组,阅读时犹如探索迷宫。

其实家书博物馆不仅仅是看到的这些展品,还下设家书文化研究中心,致力于收藏、保护、研究、展示、弘扬传统家书文化遗产,建设中国家书档案资料中心和家书、家训、家风文化传承基地。

北国春秋—北方文物展

“北国春秋—北方文物展”是在人大历史系原有200余件藏品的基础上,经过2004年秋冬季节,在历史学院魏坚教授和成崇德教授四次远赴内蒙古等地区进行文物征集工作,才使馆藏文物得到进一步扩充,迄今已逾二千件,涵盖了从旧石器时代到近代,中国北方地区各个历史时期的文化遗物,内容丰富,种类齐全。其中不乏制作精良、具有较高学术价值的精品文物,例如辽代的银丝网格围棋盘、木雕彩绘佛像和白釉穿带瓶等,均是国内罕见的文物珍品。

“北国春秋”文物陈列分八单元展览中还包括以北方民族与中原王朝数千年来风云际会的历史为背景,精选近两百件文物,以朝代更替为脉络,分为八个单元展现了古代中国北方灿烂的民族文化,使观众了解中原与边疆的密切关系,以及各民族在中华民族多元一体格局形成过程中的历史贡献。

第一单元:石火拓荒—北方大地上的聚落和古国;

第二单元:青铜遗韵—华夏形成中的戎狄与方国;

第三单元:帝国长风—从旧秦中到新秦中的开拓;

第四单元:民族融合—从盛乐城到洛阳城的跨越;

第五单元:天朝远域—丝绸古道上的长安与西域;

第六单元:长城内外—北方各民族的分立和交融;

第七单元;天骄立马—大元一统下的中原与草原;

第八单元:芳草碧天—风云际会中的内地和边疆。

遥远的记忆—于阗文书展

“遥远的记忆—于阗文书展”展出50件于阗古代文书,时间上主要属于唐前期和安史之乱以后,以汉文为主,同时包括少量汉文和于阗文双语的展品。

这批珍贵的文书资料,从一个侧面反映了唐朝对于阗地区的有效管辖,同时也说明了于阗作为丝绸之路上的一个佛教重镇,在当时所发挥的宗教文化影响。

耕读传家——徽州文书展

“耕读传家——徽州文书展”从馆藏30000多份徽州文书中拣选150份展出,包括土地关系文书、赋役文书、宗族文书、教育文书、商业文书等,真实而细腻地反映了徽州社会、文化发展状况以及生产、劳动、社会交往、风俗习惯、宗教信仰等方方面面。

徽州文书被誉为继汉晋简帛、甲骨文、敦煌文书、明清档案之后的“中国历史文化第五大发现”,并将区域社会经济文化史学研究推向一个新的高潮。

沈鹏书法精品收藏展

2008年中国书法家协会名誉主席沈鹏将自己创作的35幅书法作品捐赠中国人民大学,有草书23件、行楷7件、隶书4件、篆体1件,人大博物馆设专厅“沈鹏书法精品收藏展”。

沈鹏先生是中国当代著名行草书法大家,亦是著名美术评论家、诗词作家和编辑出版家。展出的35幅书法作品皆为其不同时期重要代表作,使广大书法爱好者不出校门即可观摩名家珍品。展品小编暂时为大家介绍到这里,要想看到这些展品的细节,还需要朋友们到博物馆里慢慢欣赏。

中国人民大学博物馆是以历史文物、艺术作品和学校历史并举,集收藏、展示、研究、教育于一体的综合性博物馆。自建馆以来,馆内藏品数量及种类不断丰富,展览也由此不断增设。正所谓海淀,傲居京西,人杰蕴都市之灵,山水寄京城之秀,满目风光,纳文人名士,似梧桐引凤,如百鸟朝凰,欣欣然齐聚于此。

股海遗珍—中国百年股票展

股票,作为股份制企业发行和股东最重要的权利凭证,是股份制企业形象而物化的标志。博物馆展出150枚股票,勾勒出中国股份制企业百年沧桑,从一个侧面见证了中国近现代经济发展的历程。

开放时间:每周一、三、五14:00—17:00,参观需持有效证件登记入馆,16:00停止入馆。

地铁:4号线人民大学站;10号线苏州街站、海淀黄庄站。

公交车:26路、361路、374路、634路、运通109线、运通110线、运通118线人民大学西门站;302路、320路、332路、355路、365路、584路、614路、653路、特15路、特4路、运通105线、运通106线人民大学站(近人民大学东门)。

电话:010—62515691

地址:北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学校内

中央民族大学民族博物馆

民族服饰指的是各民族本身文化中独有特色的服饰,也可以成为地方服饰或民俗服饰。中国56个民族的服饰由于地理环境、气候、风俗习惯等因素,经过长期的发展,形成了各具特色的风格,它们色彩纷繁,绚丽多姿。想要一睹56个民族服饰的芳华,何不来这座藏在高校中的民族博物馆呢?

中央民族大学民族博物馆是全国历史较长、规模较大、藏品较多的民族学专业博物馆之一,也是全国高校百余家博物馆中唯一收藏、展览56个民族文物的博物馆。

现在馆藏有全国56个民族的锦旗、革命文物、土特产品、生产工具、服装、皮毛、古器物、历史文献、珠宝器、武器、乐器、宗教用品等14类文物,及国外部分国家和民族的瓷器、钱币、图片等文物,约2万件(套),主打民族特色,有很多珍贵的展品,特别是民族服饰,很有特色。

从东门进的话,一直往西走,校园的尽头就可以看见博物馆。

新馆目前基本陈列为:北方民族服饰文化厅、南方民族服饰文化厅、生活文化厅、宗教文化厅、台湾少数民族文化展、校史展、中国少数民族古文字展,共7个展厅。本文着重介绍前四个展厅的相关展品。

北方民族服饰文化厅

北方民族主要指的是分布在我国东北、华北、西北地区的满、朝鲜、蒙古、鄂温克、维吾尔、哈萨克等在内的22个民族。由于这些民族多生活在冬季寒冷、四季及早晚温差大的高原、山区和草原,所以他们的传统服饰主要为长袍长裤的款式,再配套完备的鞋帽手套。

南方民族服饰文化厅

绿缎贴彩绣花鸟纹芦笙衣。苗族人口分布集中于西南地区,其中贵州省苗族人口最为集中。只要有苗族人的地方,就有芦笙。芦笙,是少数民族特别喜爱的一种古老乐器之一,逢年过节,他们都要举行各式各样、丰富多彩的芦笙会,吹起芦笙跳起舞,庆祝自己的民族节日。这件衣服就是吹芦笙的男子所穿服装。

中国少数民族头饰文化展

《中国少数民族头饰文化展》是另一个常设展览。头饰自古以来就是一种文化现象,情趣横生,神秘又浪漫,不仅印证了人类古老文明的源远流长,更带给人们唯美的享受。这里介绍了人生礼俗的头饰、身份与等级的头饰、实用与装饰的头饰等内容。从孩子的虎头帽到精美繁复的银质头饰一应俱全。

宗教与文化展厅

《宗教与文化展厅》是研究民族学必不可少的内容。这里全面地介绍了道教、佛教、基督教、伊斯兰教等主要宗教,以及信众稀少的蒙古族萨满教服饰、纳西族东巴经书和壮族铜鼓等实物展出。

这是一座有故事的博物馆,那些被静置在橱窗里的藏品,宁静、古朴、神秘、动人,仿佛充满着想要诉说的故事而欲言又止,等待你去发现。

与浩瀚无边的中华文化海洋相比,中央民族大学民族博物馆只是沧海一粟,可是,我们仍然能从中感悟历史,体会着从古至今国内各民族的灿烂文化、精美服饰、艺术珍品给我们带来的震撼,领略中华民族传统文化的风采与魅力。

开放时间:周一、二、三、四全天开放,9:00—17:00;法定节假日和寒暑假闭馆。

票价:成人票10元,学生、老年人、军人、残疾人持相关证件免费参观

地铁路线:4号线、9号线 国家图书馆站

公交线路:乘332路、320路、319路、特6、特4、634路、645路、653路、716路、717路、727路、727路支线、732路、804路、808路、814路、827路、运通105、运通205路、运通106、夜班209路公交车民族大学站下

电话:010—68933341

地址:北京市海淀区中关村南大街27号中央民族大学校内西南角(图书馆旁)

北京服装学院民族服饰博物馆

北京服装学院民族服饰博物馆是1988年开始筹办,2000年经北京市文物局批准正式成立的,是中国第一家服饰类专业博物馆,是集收藏、展示、科研、教学为一体的文化研究机构。旨在服务社会,为教学、科研提供专业化资源,成为民族服饰文化的基因库。向世界传达中国文化的丰富和厚重,成为中国服饰文 化交流、研究的良好平台。

民族服饰博物馆现有展厅面积2000平方米,设有少数民族服饰厅、汉族服饰厅、苗族服饰厅、金工首饰厅、织锦刺绣蜡染厅、奥运服饰厅、图片厅等七个展厅,还有供教学及学术交流活动使用的多功能厅以及可以与观众实现互动的中国民族传统服饰工艺传习馆。

民族服饰博物馆收藏有中国各民族的服装、饰品、织物、蜡染、刺绣等一万余件。还收藏有近千幅上个世纪二三十年代拍摄的极为珍贵的彝族、藏族、羌族的民族生活服饰的图片。

博物馆积极开展民族服饰文化与现代设计教学和科研等活动。从服饰文化研究,服饰设计研究,服饰技艺传习等方面,探索博物馆研究与教学实践、设计实践相结合的新思路、新途径。博物馆设有中国少数民族艺术专业硕士点,也是学院博士项目的科研、实践基地。

民族服饰博物馆向社会公众免费开放。已被正式授予“北京市爱国主义教育基地”、“北京市科普教育基地”、“北京市青少年外事交流基地”的称号,同时也是“北京市中小学生社会大课堂资源单位”、“北京校外教育协会会员单位”、“北京博物馆学会会员单位”、“北京市首批免费开放博物馆”、“首都民族团结进步先进单位”。为传承、创新、弘扬中国传统文化发挥重要的作用。

开放时间:

每周二上午:8:30—11:30 下午:13:30—16:30

每周四上午:8:30—11:30 下午:13:30—16:30

每周六下午:13:30—16:30

(注:闭馆前30分钟停止入馆,国家法定节假日、寒暑假闭馆)

地铁:乘坐地铁10号线或13号线芍药居站下车,步行至北京服装学院。

公交:乘坐119、361、379、419、479、596、62、674、684、984路到中日医院站下车,步行至北京服装学院。

电话:010—64288067

地址:北京市朝阳区樱花东路甲2号北京服装学院综合楼3层

北京中医药大学中医药博物馆

北京中医药大学中医药博物馆于1990年9月建成,坐落于中医药大学校内的逸夫科学馆中。它是一座收藏丰富、内容系统的专业性博物馆,馆内分为“医史部”和“中药部”两部分,展出面积共约1500平方米。

自建馆以来,该馆为学校教学、科研和国内外中医药交流中发挥了重要作用,特别是向社会公众开放以来,在宣传普及中医药知识方面产生了积极的推动作用。2004年,随着中医药数字博物馆建成,可使更多的人通过互联网了解中医药传统文化和中医药知识。“医史部”收藏历代医药文物1000余件,善本医籍200种。《中国医学史展厅》以中华文化为大背景,同时以中国医药发展史成主线,通过各个时期的医药文物,再现了包括少数民族在内的祖国医学的主要成就;“中药部”收藏各类中药标本2800多种,约5000余份。展陈包括《中药综合展厅》和《药用动物展览橱窗》两部分。《中药综合展厅》陈列常用中药近600种、1500多份中药标本,另有药用动物剥制与药用植物浸制标本近300种及数百幅药用植物彩色照片。博物馆还向全校开设了《中华医学与文物》、《药用动物学》、《常用中药饮片辨识》等选修课程,还进行科普讲座,利用博物馆的资源全方位为学校和社会服务。

博物馆的展品中有马宝,这是镇馆之宝之一。重1150克,光亮圆滑,实属罕见。马宝是马的胃结石,为马的病理产物,资源十分稀少,为较贵重的中药。战国时期的陶药锅等难得一见的展品,在这里也能看到。

开放时间:每周二至周六,8:30—16:30。

地铁:13号线光熙门站下,或10号线芍药居站下。

电话:010—64286835

地址:北京市朝阳区北三环东路11号

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号