◎张一帆

关键词:京剧《酒丐》

4月7日晚的北京长安大戏院,来自四面八方、年龄各异的观众济济一堂,甚至有不少演出主办方北京京剧院的工作人员也以普通观众的身份买票进入剧场,大家怀着共同的心情:要看一看传说中的著名京剧武戏《酒丐》。当晚的演出气氛火爆,演出本身精彩,观众对武戏的欣赏需求得到了满足。这至少说明两点:武戏的传承,存在着一定的危机;武戏的未来,有着不小的市场前途。

戏剧史家周贻白先生认为,清代中后期由于民间经济的流通,大宗银钱通过水旱两路流转,为了保护行旅客商生命与财产的安全,产生了专与盗匪武力相见的保镖行业。江湖上的侠客义士成为现实与想象的需要,许多生动的故事就此产生,并通过说唱艺术、小说刊印、戏曲搬演、民俗年画,共同塑造出深入人心的艺术形象。武戏,特别是短打武戏,除了“水浒戏”外,《彭公案》、《施公案》、《三侠五义》等侠义题材在演出市场占有很大比例,且互相并行不悖,构成整体文化生态圈和产业链,生生不息,代有传人与拥趸。在京剧的行当中,渐渐出现戏曲行当发展史中很少专门存在的武生、武丑、武旦等,杨小楼、叶盛章、宋德珠等文武双全的表演艺术家是这样的时代孕育的。

《酒丐》曾经是京剧第一科班富连成社风行一时的票房灵药。1935年,由著名小说家还珠楼主(李寿民)编剧,在尚小云先生的无私帮助下得到首演。当时的优秀青年武丑演员、23岁的叶盛章主演范大杯,富社弟子李世芳饰王翠娥,毛世来饰苏兰娘,叶世长(后为与兄长盛章、盛兰保持一致,改名盛长)饰文奎,孙盛武饰鸨儿,詹世甫饰宋保,骆连翔饰马如龙,阎世善饰马玉花(马如龙之妹),沈富贵饰王忠(马玉花之夫),姚世茹饰王正成,袁世海饰知府李丹,李盛佑、张世相、郭世诒饰众丐,艾世菊饰酒保,除了骆连翔、沈富贵这两位早年毕业留科任教的教师外,其余都是尚未出科的富社弟子,小的十四五岁,大的也不到二十。那是82年前的事。不久以后,《酒丐》被其他班社竞相搬演,在近世戏曲史上,能被不断移植、效法,就是一个剧目创作的最大成功。

叶盛章在年届半百时走下舞台,走上讲台。就在1966年他逝世前的几个月,从小受还珠楼主武侠小说和叶盛章武戏双重艺术熏染的胡金铨,执导了香港新派武侠电影《大醉侠》,以全新的形式续写了《酒丐》传奇:《大醉侠》的故事今天仍在被搬上银幕与荧屏。

20世纪80年代初期,北京风雷京剧团武丑演员郎石昌在京沪各地连续演出由刘世亭、张宝华先生传承的《酒丐》,广受好评。但自他1986年从纣棍上失足落下造成手臂骨折后,《酒丐》已绝迹舞台30余年了。

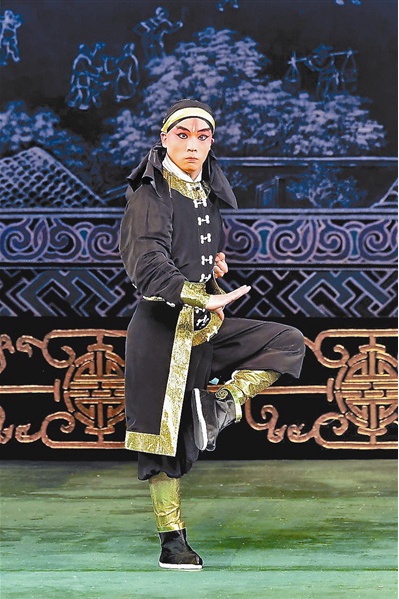

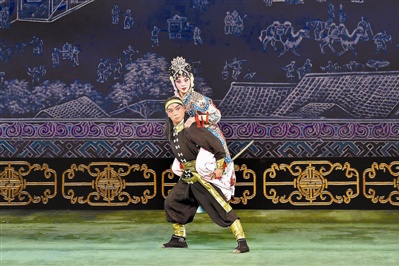

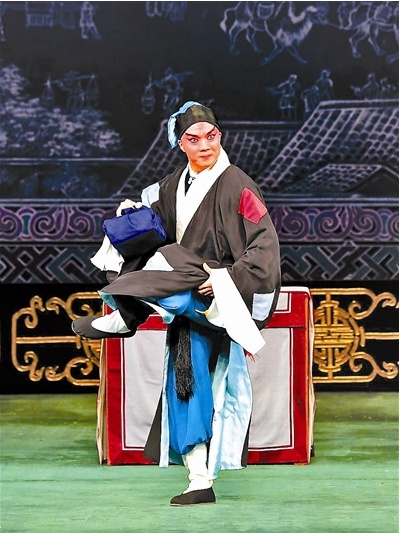

因为叶盛章先生文武双全的艺术特点,所以他所塑造的范大杯,在造型上、技术上是一个介于武生、武丑之间的人物形象。为了体现这一特点,同时也是锻炼年轻演员,复排《酒丐》中采取了前武生、后武丑的演出方式,前半出魏学雷用当今京剧舞台上难得一见的醉剑、醉拳,来表现范大杯的高贵出身,行侠仗义、酒后步月的潇洒气质;后半出曹阳阳不仅成功展示了各种繁复的翻打绝技,同时不输唱念,尽显酒丐的神侠形象,如将二人的长处合二为一,大概可以满足今天的观众对叶盛章先生绝艺的追忆和想象。当年《酒丐》的成功,除了主演的引人注目,各位配演的阵容齐整,严丝合缝亦是重要的因素。艾世菊饰酒保,于台上背诵传自天桥“云里飞”之“菜单子”就成为《酒丐》中的保留段落。今由赵世康在较短的时间内练习准备,达到演出水平,还能恰当地抓点现挂,令人惊喜。当年富连成社科班的优势在于整齐、规范,如今北京京剧院也能以此作为自身建设和严格要求年轻演员的标准,值得鼓励。

京剧舞台上占唱、念、做、打四功之一的打,是脱胎自中国传统审美文化的武之舞,其力量与韵律美,系以柔中见刚的舞台节奏为关键点,可以合理吸收,但并不直接等同于以实战技击为主要目的的武术,并且也不是塑造人物的全部手段。正如当晚九十三岁高龄的张春华先生在恩师遗像前所强调的:“这是我最尊敬、最珍贵的叶盛章老师,他在世的时候,无论是大戏、折子戏还是小戏,都受到观众热情的欢迎。”恐怕受欢迎的不仅仅是叶先生的技术技巧,还有他一人千面的人物形象,因此才会不断地存在于观众的记忆和传说里。包括文词推敲、场面调度等在内的剧本整编是一项永无止境的工作,尤其武戏,还有很大的进步空间。在今天而言,对武戏的剧本整编要求会比过去更高。这次《酒丐》复排中并没有运用传说中范大杯背负王翠娥“空中飞人”的技巧,主要是出于安全的考虑,因为在当年许多演出《酒丐》的艺术家们,不少因此出现过舞台事故;绝技传承也需要在保证安全的前提下不断探索,同样永无止境。

与《酒丐》一样,前些天,老《三岔口》由詹磊、曹阳阳成功演绎,对六十多年来只见过新《三岔口》的观众而言,不亚于就是欣赏一出新戏,对演员而言,也等于是学一出新戏。所不同的是,这些戏曾经过千锤百炼,曾经过历史的检验,而不仅是有了少部分观众的点赞就可以随意加封“开启新时代”一类的桂冠;而复排这些传统剧目,物质成本又相对低得多。其实现在所谓的老版,也不是单纯的复古,还是有改进的,比如,今天复排的老《三岔口》并没有恢复杨六郎三关派将,任堂惠扎靠上场,到第二场才改穿抱衣抱裤。修旧如旧是一种新的理念,这就好比医学上过去切除病灶,用大手术,如今用腹腔镜,甚至纳米技术,二者之间并没有是非之分,只是医学的理念与技术进步了。

梅兰芳先生的一生,舞台生活跨度大,前后接近六十年,他一开始学演没头没尾的折子戏,老观众无所谓,因为故事早都烂熟于心;渐渐地,新一代的年轻观众不了解整个故事了,于是梅先生开始排有头有尾的本戏;渐渐地,观众又在不断地欣赏中熟悉剧情了,只想看精华的部分了,于是梅先生又开始主要演折子戏了……因为他知道这就是个循环往复的过程。成熟观众要给年轻演员历练和成熟的机会;资深演员也要给菜鸟观众以成长和懂戏的空间,这也是个循环往复,螺旋上升的过程。

叶盛章在1940年手书座右铭:谨守规范,努力不息。但愿《酒丐》的复排,是一个良好的开始,即以尊重传统、追摹传统、吃透传统精神和创作规律为出发点,不断地以最先进的技术去开发宝藏、提纯宝藏、利用宝藏,构成资源循环。

“我只要活着,我就传给孩子们,传给后人!不能演了,我就给他们排!不能排了我就说!不能站着说我就坐着说!不能坐着说我就躺在病床上说!”张春华先生在《酒丐》演出前的书面发言实事求是,他从去年7月到12月,真是躺在病床上还在说戏。参与叶派武丑培训班的专家、学员和一同见证演出当晚春华先生深情追忆恩师,小华先生热情替父发言的全场观众,很多人在流泪,唯有遗像中的叶三爷在微笑。51年前含恨离世,今日必定含笑九泉;51年了,人民没有忘记叶盛章这位艺术家,这才是人民艺术家。《酒丐》不再只是传说,《酒丐》的传奇还将继续。叶派武丑的传奇还将继续,还将薪传不息。千里之行始于足下,路在何方?路在脚下。摄影/梁钢

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号