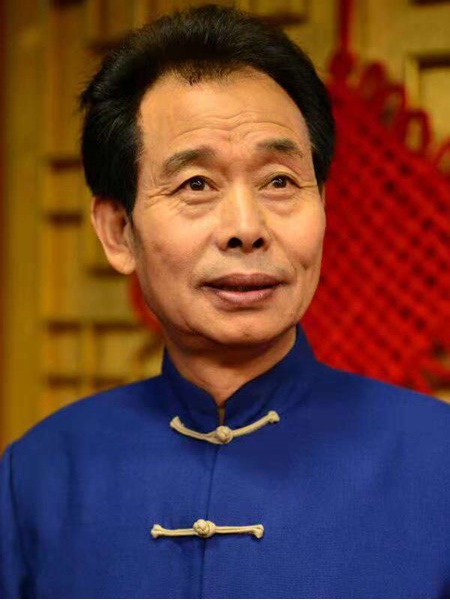

【北京旅游网报道】“这边高一点,这边,这边,这边……”还未走到门前,就听到肖桂森老师的声音。肖老师是国家级非物质文化遗产——戏法的代表性传承人,一直致力于传承弘扬古典戏法。看到我们来,肖老师将装修戏法工作室的事交给其他人盯着,自己跟我们聊起了戏法。

大部分人对于戏法的了解不多,可能都没有看过一场真正的戏法表演,其实古典戏法泛指中国传统幻术,表演风格强调古色古香,因此被称为“古典戏法”或“古彩戏法”。

天津素有“戏法窝子”之称,是古典戏法传承重镇之一。其特点在于从业人员众多,名师汇集,张宝清、韩秉谦、朱连奎等戏法宗师均始于天津。清末民初他们在“三不管”之类的民众聚集的游艺场所,边卖艺边授徒,积年累月,促使天津民间戏法不断发展。各门派传承谱系严谨,从清朝中期第一代艺人算起,至今均有五六代传人,代代均有闻名海内外的戏法家产生。罗文涛、穆文庆、杨小亭、陈亚南、王殿英等人,对中国戏法技艺的提炼和表演形式的改良产生过重大影响。

肖桂森,1956年生于天津,幼年时因偶然的机缘接触到中国传统戏法,从此便与其结下不解之缘。自青年时期开始,便跟随中国北派戏法大师王殿英先生学习,并在1990年正式拜师,成为王殿英先生唯一的入室弟子。几十年来,肖桂森不管做什么,都不曾放弃戏法。2011年,“中国古典戏法”入选国家级非物质文化遗产保护名录,肖桂森是该项目国家级非遗代表性传承人。同时也是中国杂技协会会员、全国魔术艺委会委员、天津市杂技协会顾问、天津市杂技团戏法演员等,曾荣获金菊奖全国魔术大赛最佳演员奖、国际魔术协会魔术师最高级别的奖项之一梅林奖。

肖桂森继承了恩师王殿英先生的北派戏法艺术,代表节目有小戏法:《鸳鸯棒》、《六连环》、《纸条变鱼》(亮摔)、《高粱造酒》、《仙人脱衣》等;大戏法(落活)《金玉满堂》、《蟠桃献彩,平升三级》、《吉庆有余》、《散撮子》、《跟头八件》等节目,其中近景类的“手彩”表演更是别具一格,表演时边说边变,口彩相联,兼具戏法的神奇和相声的幽默,又极具北方的地域特色及语言风格。

戏法现状:接近失传

“历史上戏法有300多套,传到现在不过100套了,这个现象挺可怕的”,肖老师叹了口气,说到“我们去国外演出,说戏法没人愿意看,得换个说辞中国古典魔术,就有人愿意看,而且表演完大家都觉得还不错。现在戏法就处于这么一个尴尬的境地。最主要,现在学的人少,接近失传了。我们目前正在积极地传承、推广,尽量让人们多了解戏法。”

戏法传承与发展

复兴传统节目

传统魔术是戏法的一类,特别是北方特色的一些节目,当年就发祥于天津。肖老师说到,“我从小在这圈里长大,跟着剧团到处跑,跟着师父、父亲看过好多这类节目,这些节目特别有意思,但现在没人会表演了,老先生们都作古了,非常可惜啊!”肖老师说到这,重重叹了口气,“如果我们不把它传承下来,是一大损失啊!那些节目娱乐性比较强,是戏法也是魔术,看着非常有意思,不但突出了包袱,现场笑点也很多,有一大部分是刨活。刨活指演完后,故意变漏,让观众看出破绽,台上两人一捧一逗,像相声一样,一个成心演砸,另一个欲盖弥彰,大伙儿哈哈大笑。最后再告诉大伙儿怎么变的,把抖开的包袱缝上,这才是完整的节目。我们之前演过几次,效果非常好!”

曾经有一次演出时,有个学生提出来,戏法解密了,之后其他人怎么演?肖老师也借着北京旅游网向大家解释:刨活分几种,有故意地解密,这在行业内是允许的。以前的堂口有明确的规定,哪些是可以解密,哪些不可以解密。如今没人管,什么内容都在网上解密给大伙儿看,图流量,其实这不好,有损戏法的发展。允许解密是为了让大家对戏法更有兴趣,并且刨活类节目存在有100多年了,我至今还收藏有30年前的表演视频呢!

非遗进校园

为了更好地弘扬戏法,肖桂森老师带着团队借着非遗平台积极走入校园。小学主要是展示,“看,这就是戏法”,给小学生脑中留个印象;在中学肖老师则是一半展示一半讲解,这样中学生更有兴趣进一步了解;在大学则以讲解为主,目前河北工业大学有肖桂森戏法工作室,用于展示和教学。2018年,肖老师开通微博的第三天,就接到了华中农大的讲学邀请,现场给学生展示戏法,并且讲解戏法历史、传承支脉、戏法与魔术的区别,以及如何才能成为一名戏法演员等,现场效果很好。这些年,肖老师的团队走过天津、武汉、南京、甘肃、山西、山东、郑州、西安等地的高校,通过演出、讲座等向年轻人传播戏法艺术的魅力。

打造专业的团队

每个人天赋不一样,有的人学的晚,一两年就能上台演,有的时间要长一点,但是作为一个能在台上独立演出的戏法演员,自己撑起一个节目,那真的需要时间的打磨。戏法不像学校学习,可以复习、参考书本。基本上,戏法的表演,师父写成大纲,徒弟会的能参考,不会的也参考不了。要想成为一个“完整”的演员,在台上能应对自如,必须要跟着师父出去历练,这才是关键。一个优秀的的戏法演员培养周期很长。

肖老师介绍到,“目前戏法演出形不成气候,能系统表演、达到演出标准的演员比较散,这个省一个,那个省两个,没有专门的演出团队。演员能演出不光是能变,会变娱乐大众可以,有票房收入还是很困难的,挂着你的名能卖出票去,那不简单。”目前,肖老师的搭档、徒弟、学生等组成了一个小团队,有的是公务员,有的是大学生,有的是杂技演员,偶尔的演出能聚集人,但长期的巡演还挺困难的。“虽然人少,但是一个开始,千里之行始于足下嘛”,肖老师说到,“同时,也希望国家能够给予政策上的扶持,比如提供剧院等演出场所,演员负责演出,不负责经营,这样能更好地传承弘扬戏法;另外,演员们要立足于市场需求,将节目更好的传给观众,让观众看得开怀!”

不拘一格教授技艺

以前想学手艺得拜师,师父收进门,那才有资格学。如今,为了传承传统文化和非遗精神,肖桂森老师自2009年开门收徒,截至2019年入室弟子4名,学生多名。2009年收徒王迎、温博杰;2012年收徒周炜雄;2014年收徒陈梅。肖桂森老师收的徒弟也都身怀绝技,各有千秋。

“在非遗平台成立之前,我们都是靠自己努力,演出补贴教学,这种传承不是收费教学,哪怕学生没有收作徒弟,也是按教徒弟的方式对待的:口传心授,到家包吃包住,老师贴钱培养学生。只要学生愿意学,我都愿意教。”肖老师语重心长地说,“如果你会戏法,那我们可以交流,如果你喜欢,想了解,我可以教你,只要你喜欢戏法。”

如今戏法节目流传下来的很少,为了传承这些节目,肖老师准备出一本书,将自己会的戏法囊入其中,戏法动作、照片以及文字对应,希望给后人留下一些参考,目前还在找出版社阶段。一个好的演员,有了历练,再有这样的教材辅导,可以在戏法的路上走得更远!

戏法走出国门 走向世界

在与戏法结缘的五十余载中,肖桂森始终秉承对这项传统艺术的敬畏和热爱,不断为中国古典戏法的传承作出努力,尽可能地为更多的观众带来表演。除了国内多个城市演出外,还受邀登上诸多知名电视节目,如湖南卫视《天天向上》、中央电视台《春节七天乐》、《我爱满堂彩》、《我要上春晚》、北京卫视《传承者》等。此外,也在业界的多项赛事等活动中,受邀担任评委或表演嘉宾,如河南宝丰魔术高端论坛、武汉国际杂技艺术节杂技论坛、北京大学生魔术交流大会等。同时,他也将戏法带到国门之外,如美国、日本、德国、奥地利、瑞士等,让世界更多的观众欣赏到中国的戏法,见证中国的神奇。

中国古老的技艺有很多,不少都已经失传了,有的岌岌可危,但还存在着,也许是因为有那么一些人在努力撑着吧!

(文/方月月 )

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号