6月29日,喜讯传来,枕头王朱会萍姐姐的“北京山缘民间传统手工艺品有限公司”成功登陆北京四板市场。来看红旗招展、喜大普奔的现场图:

新四板挂牌,意味企业迈入了资本市场,可以拓展融资渠道,企业资本增值,还可享受挂牌奖励、土地政策、税收返还等多种扶持政策。

看着站在舞台中央的会萍姐,想起前日和她见面,聊着聊着,她竟然从包里拿出了针线,下图粉色的漂亮扣子,她坐地铁还一边绣着。

她还拿出了红绳,教我编织手环和绳结,这些物件,她平日都随身带着。身上的花花衣服,是自己剪裁做的,下面第二张宣传照里,衣服上的荷花也是她自己绣的,随身带的青花瓷包包,也是自己做的。

我心里好生羡慕。我这笨手笨脚的人,编个小绳还学不会。可是她,却将一门手艺——玲珑枕做到了极致。千针万线出一枕。每个人的成功绝非偶然。

朱会萍出生于湖北随州,1997年嫁到北京密云石城镇石塘路村。她打小就喜欢做手工,各种凌乱的线绳到她手里就会变得特别“听话”,编什么像什么。嫁到石塘路村后,细心的朱会萍发现,村子因靠近黑龙潭、桃源仙谷等景点,过路游客特别多,吃住、购物的需求很大。于是,她结合自己的特长,制作起草编手工艺品,拿到景区门口售卖。看看这些小玩意,都出自她的巧手。

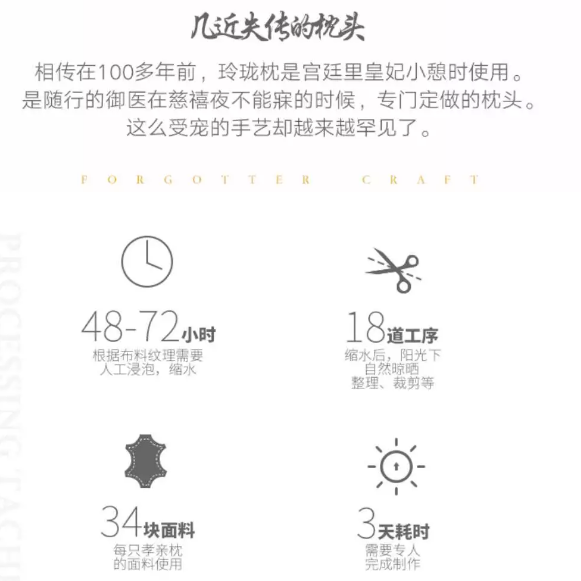

2010年,朱会萍回老家看望母亲,无意中发现家里有一款样式特别的古董枕头,四四方方,六面镂空,透气性极好。

一问妈妈,说叫玲珑枕,是姥姥亲手做的。姥姥可不简单,从十五六岁就开始学手艺,曾入宫做过绣女,就是在宫里学会了制作玲珑枕。可是这么四四方方又很高的枕头怎么睡觉呢?母亲也抱怨,看起来很好,睡起来不舒服,就是个摆设呢。

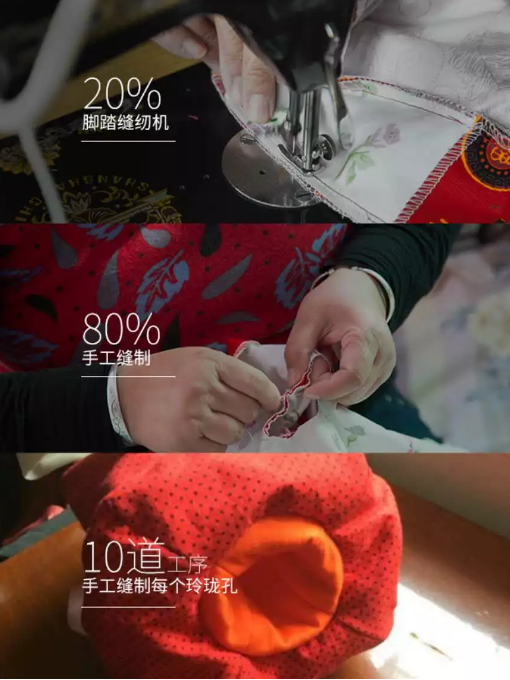

母亲的一席抱怨,却让朱会萍发现了新的商机。朱会萍把玲珑枕带回到密云婆家,开始研究玲珑枕的制作方法。在她看来,玲珑枕的设计理念非常好,只是不再适合现代人使用。学会制作工艺后,朱会萍对传统的玲珑枕进行了改良,造型上增加了平面单孔、双孔和三孔枕,立体枕则增加了六孔、十二孔、十八孔枕等多种规格。

2010年,朱会萍牵头成立了北京云艺手工艺专业合作社,并注册“云艺古坊”商标。她说,发现玲珑枕的过程虽偶然,但选择它成为合作社的主打产品并不偶然。

“我曾考虑过做手工布鞋、鲁班枕等产品,试验后发现这些项目成本高、产量低。制作玲珑枕虽然工艺比较复杂,但只要熟悉流程,各环节分工合作,就可以保证一定的产量。”这种小枕头刚一做出来,就受到了周边很多人的喜欢,跟她学做枕头的人也越来越多。而朱会萍毫不吝啬,主动教授大家制作技巧,带领大伙儿一起做玲珑枕。

产品名气大了,想要加入的妇女也越来越多。现在合作社已经吸纳了300多名农村妇女,其中包括不少残疾妇女,靠着缝制枕头,她们为家里扛起了半边天,靠缝制玲珑枕实现了自我人生价值。

朱会萍没有停滞不前,而是不断研发新款枕头,将实用与美观相结合,设计出适合各类人群使用的玲珑枕,将这项传统技艺传承下去的同时,增加了姐妹们的收入。

“我所见到的农村妇女几乎都没有收入,主要责任就是照顾一家老小。我希望能找到一个好的项目,让村里的姐妹们既能照顾家庭,又能赚钱。”

“有对老夫妻,都是听力障碍,视力也不是很好,一开始绣的很慢,他们都挺着急的,从一开始半个月绣一个,现在他们已经很熟练了,不管起点多低,他们自己不放弃,我就负责让他们学有所成。”朱会萍说。

如今,玲珑枕衍生出多种产品,呵护婴儿的婴儿枕、孝顺父母的孝亲枕,还有适合办公人群的午睡神器枕等。

朱会萍的作品获得国家专利17项,已成为非物质文化遗产,走出国门,出口美国、加拿大等多个国家,一年能卖10几万个,年收入近百万元。

面对荣誉,朱会萍说:“工匠精神是一种严谨认真、精益求精、追求完美的精神,传承人是需要付出常人不能接受的艰苦磨难,肩负责任和使命,通常要一个人在孤独中创作新产品。传承再创新让市场认可,更需要一个漫长的过程。”

“有时候,我把自己关在房间里面,一坐就是一整天,就在屋里面,缝制点小玩意,做点针线活,心就慢慢静下来了,她们以为我心情不好,其实我很享受,工作的压力也得到释放。”

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号