作者: 吴雅山

上了岁数的北京人都知道,上世纪五六十年代,北京街面上有不少名为“委托商店”的店铺,也叫“信托行”或“委托行”。当时北京城内有四家委托商店最为知名——东单、西四、北新桥和菜市口。在当时,商品匮乏,而且买东西还需要票证,人们把闲置不用的物件放在委托商店卖,能缓解生活物品的缺乏。那时,逛委托商店成为人们的一大爱好,也因此留下了诸多记忆。

1 委托商店“敞开供应”

如果探究委托商店的前世今生,则要从更早时候北京城里走街串巷的“打小鼓儿的”说起。

俗话说,“买仨、卖俩、当一个。”也就是说,一个物件,您用三个钱买来的,若卖,只能卖两个钱;若当,只能当一个钱。这说的就是当时那些走街串巷的小贩,他们以收买各类旧货为生,从事贱买贵卖的买卖,从中谋取盈利。他们在串胡同时,不停地敲打手上捏着的小圆鼓,发出“梆、梆、梆”的声音,故称其为“打小鼓儿的”。

当年在“打小鼓儿的”的队伍中,还有“软鼓”和“硬鼓”之分。简言之,从事软鼓者,就是收破烂的。大多是以物换物,穷人家用破锅烂袜子,换块胰子(肥皂),有孩子上学的换根铅笔,再不济也能落盒洋火。但从事“硬鼓”可就不一样了,首先要具有宽裕的现金,遇到“俏”货即可当时兑现;其次是眼力要准,识货,懂行情。同时,还要在瞬间揣摩卖主的心理,成交率高。特别是民国时期,众多八旗子弟断了俸禄,以及一些官宦之家,急等着变卖家当维持生活。但又碍于面子,放不下身价,只好将“打小鼓的”请进家中,不声不响的完成交易。所以,这些做收旧货买卖者,往往抓住卖主的心理,拼命压低价格,从中牟取暴利。

据北京史研究专家王永斌撰文说,北京最早的委托商行是1942年开业的“大通委托商行”,地址就在前门外大栅栏内。1949年后,“打小鼓儿的”被国营委托商店及国营物资回收公司所取代,一些没有前科的“打鼓人”也因此成为委托商店或回收公司的正式职工。特别是上世纪50年代,委托商店便成为百姓的最爱,因为它不仅方便灵活,适合当时百姓的需求,而且买卖公平,交易合理,委托方会根据物品的实际价值来与顾客商定交易价格。再加上当时人们工资不高,商品匮乏,凭票证供应,有钱不见得就能买到东西。只有在委托商店才能享受到“敞开供应”的购物快感,商店里也多是各家各户里的陈年老货,可谓物美价廉。

委托商店收购分两种形式,一种是托,相比之下比直接卖给店里贵一些,双方商量一个合适的价钱,物品卖出后商店收点手续费。据知情人回忆说,一般物品的手续费是7%,家具、自行车类为4%。如果您急等着用钱,还可以由委托商店估价后直接拿钱走人。当然,价钱肯定就会低一些,因为人家还要为您承担卖不出去的风险呢。所以说,当年在北京各主要商业街,像东单、西四、鼓楼前等著名商业街,都少不了委托商店这块招牌。

2 用进口冰刀换新棉鞋

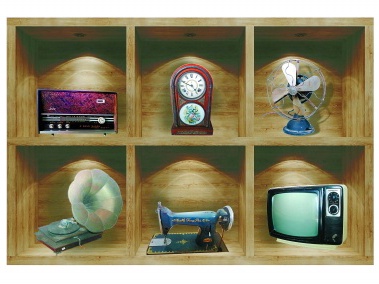

委托商店的物品多是百姓家里的生活用品,什么旧衣服,皮袄,被褥,手表,怀表,相机,留声机,钟表等,店里想看什么有什么。据说当时委托商店还属于“特殊行业”,由公安部门监控管理。如果有来路不明的物件送过来,那绝对是一个电话,警察马上就到。当时自行车就算是大件物品了,如果您想委托出售,手续证明等一件不能少,与当今买卖二手汽车差不多,管理的特别严格。如此,委托商店绝对深得百姓信任,买卖公平,诚信有度。稀罕物品自然也不少,用现在的话说,是个淘宝的好去处。

记得我舅舅年轻时赶时髦,曾经在信托买过一件米色的毛背心,到家被我姥姥数落好几天,说这些衣服都是从死人身上扒下来的,穿在身上不吉利。

上世纪70年代,我经常在地安门委托商店“趴柜台”——没事就趴在自己喜欢的商品柜台前,观赏自己喜爱的商品(但据说1949年前,人们称商店的小偷为“趴柜台”)。晚上回家时,我身上总带着卫生球味儿(店里都是各家各户的陈年老货,所以经常弥漫着一股卫生球味儿),家人据此判断我是否逃学。

那年代所有商店里都是封闭式柜台,您需要选购的产品,必须通过售货员从柜台里的货架上取下来,放在柜台上。像我们这些毛孩子,人家一看就不是买主,所以也没工夫“伺候”你。如果你壮着胆子要售货员拿某件商品看看,人家就会扔给你一句:“买吗?”

上中学时我一度喜欢上摄影,但那时照相机可是高档奢侈品。肚子还没吃饱呢,还想玩摄影?有人劝告我说,摄影这玩意儿,从你买相机那天起,就是个赔钱的东西。你想啊,照相得买胶卷吧;照完了还得冲洗照片吧,每一步都是要花钱的。既然没钱买,我就趴在柜台上过眼瘾。当时委托商店总有些苏联生产的照相机,我记得有一款“泽尼特”品牌的相机,物美价廉,感觉都是在八成新的样子。只可惜,我那时离购买相机的实力还差很远,只可远观。一次,恰巧有个大人在选购“泽尼特”,我便挤在那位大人的身边,伸着脑袋“贪婪”地瞧着,还不时地提些近乎“小儿科”的问题。

上高中以后,也知道爱美了,不喜欢穿姥姥给我做的大棉窝。那时候最时髦白塑料底、黑灯芯绒面、系鞋带的棉鞋。轮胎底的都比我姥姥做的“棉窝”好看,同学们都笑话我穿的是“鲶鱼头”。我得空就央求姥姥,给我买一双塑料底棉鞋。一天,姥姥翻箱子找出一副进口冰刀说,把这个卖给委托商店,给你买双新棉鞋。我当时听了心情无比激动,拉着姥姥就走出家门。到了委托收购部,人家估价好像是8块钱,姥姥同意了。在办手续时,姥姥说没带户口本。人家说,那您下次再来吧。我当时心情急切地说,姥姥,您给我钥匙,我回家去取。于是,我拿着钥匙,撒丫子就朝家里跑,喘着粗气将户口本交给了姥姥。之后,我又领着姥姥快步向百货商场。终于穿上了平生第一双白塑料底、黑灯芯绒面的新棉鞋,心情甭提有多高兴了。

3 买回旧童车还能卖回去

当时地安门委托商店的旧家具门市部,与委托商店都是一家。那时经常有硬木家具廉价出售,大多是当时遣送回乡者,急于处理的旧家具。一张硬木八仙桌作价七八块钱,现在看来跟白捡的差不多。后门桥的老街坊金格格说,她家上世纪七十年代末在那里卖过一个四方的大床,床腿儿是四方形刻花儿硬木的。她清楚地记得,床放在委托商店一个多月没卖出去,店家给她家来信儿说让她们拉走。费劲找好车去拉,到那一看,已经卖出去了。在那儿,我还卖过一辆蓝色的自行车,我们兄弟姐妹都是用这辆车学的骑自行车,自行车的挡泥板儿都快掉没了,结果还卖了40块钱,我当时还想,破车能卖那么多钱呢,现在知道了那车是匈牙利产的自行车,这在当时算是不错的车。

我以前认识一个木匠姓贾,当时他看中一张紫檀木八仙桌,便与同事商量凑了10块钱将其拿下。您猜想不到,他将桌子拉到家就拆胳膊卸腿。用八仙桌的四根桌子腿做了几个刨床:木工刮木材用的刨子。贾师傅高兴地说,绝对值了,这一个刨子少说也得十几块钱,我做了四个大刨子,两个小净刨。

老北京侯章回忆说,1974年时他结婚有了孩子,在委托商店花了13块5毛钱买了辆竹子做的旧童车。回家以后擦洗干净,大家都说买的值。过几年孩子长大了,童车便闲置无用,侯章又将童车送回了委托商店,结果还卖了10元钱。使用的这几年间仅花了三块多钱,真是太实惠了。

当然,也有让卖主如今想起来“肠子都悔青”了的事——为了结婚把家中整堂红木家具拉委托商店仨瓜俩枣的钱给卖了,再换套组合家具。

有卖的就有买的,那年月就有人专逛委托商店,不为买,单为逛,那会儿不兴叫“捡漏儿”,可懂行的人真能从委托行里,花百八十块钱买回劳力士手表,凤头自行车和黄花梨家具来。

4 商店门口聚齐“倒爷”

到了上世纪八十年代末期,委托商店在时代浪潮的推动下,跌落到低谷。当时正是黑白与彩色电视机交替的年代,人们纷纷将替换下的黑白电视拿到委托商店。这时候,改革开放已经多年,委托商店的作用大不如前。商店柜台上下摆满了黑白电视机,根本无人问津。于是,一批“倒爷”(倒买倒卖者)应运而生。人们便聚集在委托商店门口,自发形成了交易市场。

我有个发小就是当时小有成就的“倒爷”,他家就住在委托商店对面。那时候“倒爷”都有正式工作,忙里偷闲,饭后茶余,出家门过马路,在信托门口“趴”会儿,没准儿就能等到一单生意,这比那些专程来做买卖的成交率要高。然后“倒爷”将收来的旧电视机搬回家存放、修理,并随时拉着“下家”(收货者)来家中验货后出手。

这些“下家”大多来自农村,他们将黑白电视机销售给偏远地区的农民。当年接收电视信号还处于原始状态,看电视只求个声儿和影儿,至于图像是否清晰并不重要。再说,本身也没花几个钱。如此,上家有人送,下家有人接,我的这位发小就稳稳地把钱挣到手了。据说当时有一对外地夫妻,不仅脑子好使,而且还特别能吃苦。冬天大雪天,两口子来收货,一人身上背两个电视机,然后坐火车回去。到了农村一出手,他们俩最少能挣200块钱。三天两头,他俩就会来城里一趟,而且特别讲究信用,连我的发小都伸大拇指。

到了上世纪九十年代初,委托商店的生意就渐渐冷落了。一是城市消费已经完成了更新换代,二是农民生活水平也在不断提高,人家对电视机的需求也在不断提高,他们需要的最起码是新的、彩色的电视机。这时,我的发小也“解甲归田”了,谁知道,他竟然悄默声的在中轴路买了套小三居。那年头,能掏钱买房子可不是一般家主。

如今的地安门委托商店退出历史舞台,其店面改为经营服装的商店,丝毫看不出当年的样子。说实在话,现在每年捐助灾区的衣物,都比当年委托店里卖的衣物不知要强多少倍。随着社会的进步和发展,消失多年的当铺又出现在北京街头,但所当商品绝对是高档的、值钱的,或珠宝玉器,或汽车房子,而那些姥姥不疼舅舅不爱,食之无味弃之可惜的物件,便流向了京城的一些旧货市场。如今有人以收藏的幌子卖旧货,甚至还有人上当受骗,真是周瑜打黄盖,一个愿打一个愿挨。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号