近日,由北京大学和北京市测绘设计研究院联合编制、著名历史地理学家侯仁之生前曾亲自带队研究的《北京历史地图集》正式向社会公开发行。

共分为三卷,第一卷《政区城市卷》,讲述了北京建城以来行政区划的演变,反映了行政区划、城镇居民点的变化。第二卷《文化生态卷》,讲述了北京地区自原始社会以来的自然环境变化。第三卷《人文社会卷》,表现了北京市域范围内不同时代人口、居民点、经济状况、交通运输等的发展变化。宫殿、王府、坛庙、胡同等人文要素的情况。其中前两卷为修编再版,第三卷为最新编纂。图集含地图460幅、文字75万字、历史照片100余幅。

从1979年开始编撰,经过直至今年最终完成,期间经历了37年时间。通过地图的形式绘出北京历史,《北京历史地图集》是如何炼成的?其中包含了哪些内容?

缘起

用不同时代地图展示北京变迁

78岁的北京市测绘设计研究院俞美尔教授是编纂系列《北京历史地图集》的技术负责人,自始至终参与图集的整个编纂过程。她铺开了一张泛黄的表格,表格上写着“北京地区历代居民地行政名称对照表”说:“这是我们研制的北京历代系列居民地及行政区划资料表之一;在修编北京历史地图集第一集讨论会上,我拿出了当年制作的这些图表资料,在座的研究生们纷纷拿出手机照了下来,可见该资料的弥足宝贵。”

表格中密密麻麻地记录着从秦朝至今,北京地区的行政名称。

对于编纂《北京历史地图集》的缘起,俞美尔说:“1965年,北京市领导在听取关于北京市地下古河道分布的研究成果的汇报时转达了周恩来总理的意见。总理说像北京这样历史悠久的古城,从城市到郊区,历代变迁十分复杂,只是用文字说明,难于使人看得清楚,能不能用绘制不同时代地图的办法,把前后变迁的情况尽可能地表示出来……但直至1979年,成立了以侯仁之任主编,由北京大学、北京市测绘院等六个单位专家学者参与的《北京历史地图集》编委会,图集的编纂才得以开始进行。”

俞美尔表示,《北京历史地图集》分为:政区城市卷、文化生态卷和人文社会卷,历经37年的编纂才得以付梓出版,其中前两集是修编再版。图集含地图460幅、文字75万字、历史照片100余幅。图集是根据北京大学侯仁之院士开创的历史地理学理论及地图学理论作为指导进行编纂的。

编纂历史地图,首先需要查阅大量的历史文献资料,经过反复的分门别类分析研究,去粗取精,去伪存真,然后分别编绘成不同时期的作者原图。“图集中涉及北京地区历代政区沿革、城市变迁、园林、陵寝和史前人类活动状况。这是一项异常浩繁艰巨而又严谨细致的系统工程。”

发现

北齐长城遗址原来藏身山脊

实地调研,在图集的编制中尤为重要。许多地方的名称在历史书籍中有所记载,但在如今却难以确定具体位置。

北京大学历史地理研究中心教授唐晓峰带领团队在实地调研中便有了新的发现。“北部山区的一些长城与此前所见到的有一定区别。它没有明朝长城那么好看,但是一看就是更加古老。”唐晓峰表示,在北京地区一般所常见的是明长城,长城由高大砖石建成,外观修筑较为整齐,并建有空心敌楼。

而唐晓峰所见到的长城却墙体低矮,并非高大砖石,而是简单的石垒城垣,倾圮已十分严重,蜿蜒在山岭上。在唐晓峰看来,这样的古长城被发现,需要在图集中被标明。

唐晓峰和团队开始寻找这些古长城的前世今生。

密云当地一名退休教师对长城颇有研究,教师引述了《北齐书》中的简略记载,称其为北齐长城遗址。在这名教师的带领下开始上山寻找,一开始并未有所收获,但是远眺公路另一侧的山脊时却有了新的发现,可以清楚地看到古长城遗址。

爬上山脊走到近处,唐晓峰发现一条碎石垄,显现出来了长城遗址。“比较低矮,在山下是看不到的。”但是,对这段长城分布在哪里,唐晓峰仍然一头雾水。

唐晓峰与其团队注意收集着相关线索,开始在各个区县中寻找类似的长城。不久后发现,在经历了五年的实地调查后,确定了北齐长城在北京境内存在的证据,并依此绘制出了鲜被关注的北齐长城。北齐先后7次修筑了5道长城。其中便有一道长城东起昌平南口附近的山岭,沿着山脊向西北方向蜿蜒而去,经过延庆、密云等地进入河北、内蒙古。

“北齐是公元550年,比明长城还要早八九百年。”藏在山脊上一千多年终被发现,让唐晓峰和团队十分兴奋。

确认

各代会馆达千余处

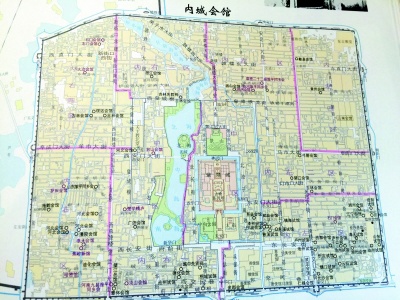

俞美尔编纂北京会馆图,面对庞杂的历史资料,俞美尔每天早上4点半便起床。

从资料搜集到最终确认点位,用了两年的时间。常常经过讨论发现问题,需要重新补充。在俞美尔系统整理下,在地图中点出各代会馆及附产一千多处,比此前各方面给出的北京会馆多约500处,多出一倍以上。“北京内城原来据说只有数处会馆,在对资料的研究下,我们点了70多处。”俞美尔说,图上表示的会馆详细到分级分类明确,分为省级、府郡州级、县级;还区分出创建朝代,为明、清及民国等。“可以说这是前所未有的,同时意外的收获是收集到会馆所属的义园及义地数十处,因而增设了‘清代北京地区会馆义地义园分布图’。”

水系

通惠河水源自玉泉山

在实地调研与史料记载中,一些已经消失了的湖泊沼洋和那些迁移了的河流也渐渐浮现出来。“流域主要在东南方向的通惠河,几百年前的水流是来自玉泉山。”唐晓峰说,北京曾经是一座水系众多的都城。

明代时,北京的地表水源只剩玉泉山一处。清乾隆年间兴建引用西山的香山、卧佛寺泉水的石渠工程,将分散的泉水引至玉泉。“元代瓮山泊,既是通惠河上源调节水库,又是著名风景游览区,元代皇帝多次乘船前往游乐。上世纪80年代,侯仁之先生开始研究通惠河,画出了元、明、清时期的三张通惠河蓝图,图上还详细标记出了考证时引用的历史文献和出处。”

北京大学历史地理研究中心教授邓辉表示,《北京历史地图》反映了北京地区的历史沿革等要素,从历史地理的角度,为研究北京地区人地关系可持续发展提供了科学依据。本报记者 赵喜斌

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号