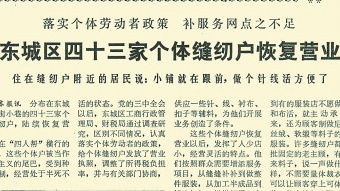

▲1980年5月21日,《北京日报》1版

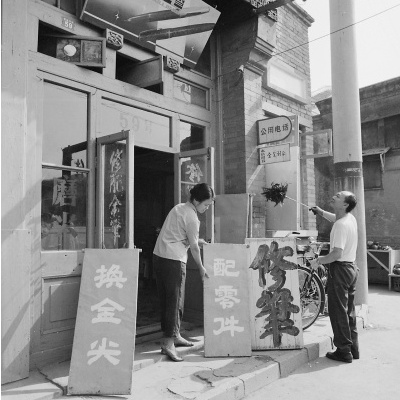

▶1980年9月,栗天禄夫妻修笔店。

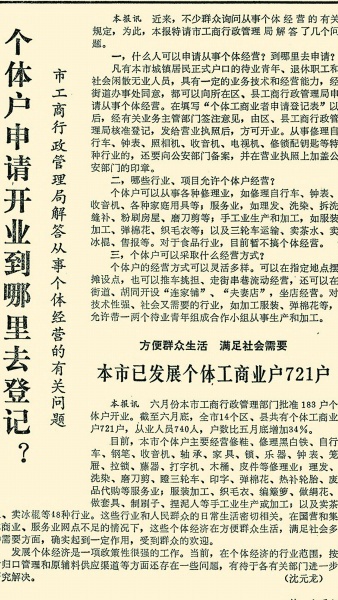

▼1980年7月23日,《北京日报》1版

▲1987年1月,个体户雪天卖报。 叶用才/摄

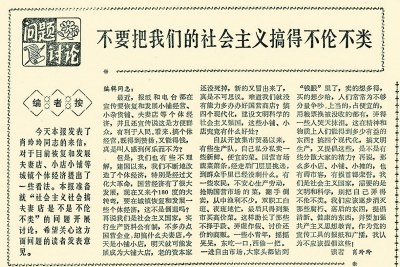

◀1980年8月18日,《北京日报》3版

▶1980年9月22日,《北京日报》3版

◀1981年8月3日,《北京日报》3版

▶北京椿树街道待业青年开办的童装厂。丁世儒/摄

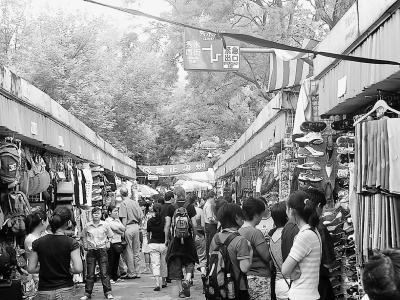

▲熙熙攘攘的秀水市场。

毕业季,就业季。如今,个体、私营等非公有制经济是社会吸纳劳动力的主力军,大学生毕业干个体当老板非但不稀奇,还会得到各项政策扶持。而放到几十年前,个体户一度被视为“资本主义尾巴”。社会主义能不能有小商小贩、小店小铺,还曾引发激烈争论。

“吃饭”“做衣”“修理”样样难

相当长一个时期,曾经的个体工商业者成了要割掉的“资本主义尾巴”,胡同里的裁缝铺,马路边的修鞋摊,走街串巷的小吃挑儿,从遮遮掩掩到一个接一个地消失了。

到1978年底,北京个体工商业者仅剩259户,从业人员259人,主要从事服装加工、弹棉花等。国营、集体性质的商业网点“大、稀、少”,加之零碎、纷杂的“小活计”这些企业也不乐意做、不擅长做,导致商业、餐饮业、服务业出现普遍漏洞,老百姓生活很不方便。

比如,人总是要穿衣的,可为了做一件衣服,往往跑遍城区,奔波好几天,找不到个承做的地方;人总是要盖被子的,可为了弹几斤棉花套,常常天不亮就要爬起来排队等号;居家过日子少不了修修补补,可刷墙补鞋磨刀修家具都找不到师傅;1957年,北京市城近郊区人口372万,有餐饮业网点4591个。1980年城近郊区人口523万,只有餐饮业网点1500个(包括商亭在内)——局促的餐厅里,等座吃饭的人围桌伫立,站在用餐者身后几十分钟才能“补上缺”成为常态。(1980年7月28日,《北京日报》1版《愿“看客吃饭”早日“了”》)

大量社会迫切需要的事情没人干,另一方面,城里又有成千上万年轻人没事干。当时,劳动工资制度管得很死,工作全靠劳动部门“统包统配”,然而,国营、集体企业毕竟有限,工业特别是重工业工厂能容纳的人毕竟有限,待业青年比招工指标多上好几倍。国家既不能给每人发一个“铁饭碗”,政策又不准他们发挥特长自找门路就业,结果待业人员越积越多。

1978年底,党的十一届三中全会召开,明确提出“社员自留地、家庭副业和集市贸易是社会主义经济的必要补充部分,任何人不得乱加干涉”,中国经济体制改革的闸门缓缓启动,开始逐步允许和鼓励个体经济的存在和发展。

1980年5月,北京缝纫、修鞋、理发、磨刀、补锅等三十多个行当的四百多家个体工商业户先后恢复营业,坐店摆摊的开门早、打烊晚,流动经营的推车挑担、登门服务。这年10月,在东城区翠花胡同里,北京第一家个体餐馆——悦宾饭馆开张。三四张桌,八九平方米,母子三人操持,墙上贴着横幅大字“尝尝看”。这家简陋的小馆子,某种意义上成了中国改革开放的讯号,惊动了全市、全国乃至世界。店主刘大妈说:“一开门就排大队,从门口绕到胡同里去。好多国家的记者来采访,又是炒菜又是招呼人,顾不上接待他们,结果记者也排起了采访的队。”(1999年10月5日,《北京日报》1版《彩虹的颜色——非公经济五十年》)

能否搞“夫妻店”引发大讨论

最初,政府发展个体户的出发点是“拾遗补缺”,方便群众、扩大就业,商户数量和涉足领域都有限。但胡同里悄然出现的“连家铺”“夫妻店”,以及不胫而走的某某小店一天能赚数十元的消息,依然在社会上激起阵阵波澜。有人认为个体户赚的钱是不义之财,有人认为个体户带徒弟是阶级剥削,还有人认为让个体户尝到甜头,事实上造成“谁有本事谁发财”的局面,岂不要涣散国营和集体企业职工的“军心”?

1980年8月,有读者投书本报,认为在城镇恢复和发展个体经济完全是一种倒退。对此,本报开辟专版,就“社会主义社会搞夫妻店是不是不伦不类”问题展开大讨论。在致函参与讨论的众多来稿中,赞同与反对之声参半,意见针锋相对。

赞同者表示:鼓励发展夫妻店之类的个体经济和商贩活动,势必导致全社会“向钱看”“钻钱眼”,影响现有国营和集体工商企业的正常营业和盈利。此外,小铺、小店、小摊有碍市容,有损首都光彩。(1980年8月29日,《北京日报》3版《不应为“一利百弊”的夫妻店评功摆好》)反对者则表示:个体劳动也是劳动,同样光荣。既然个体经济有利于百姓生活,有利于活跃经济,还能解决一部分人就业,减轻国家“包不下来”的负担,为什么不去恢复和发展呢?难道现在我们还要继续干那种“一棵树上吊死”的傻事吗?(1980年8月29日,《北京日报》3版《应该肯定城镇个体经济的作用》)

是热热闹闹、市面繁荣好,还是冷冷清清、生活不便好?读者伍席源在来信中这样写到:什么是标准的社会主义样子呢?不顾现阶段生产力水平、人民生活状况和思想觉悟程度,硬搞什么“纯社会主义”,必然使市场经济呆板、僵化、毫无生气,人民生活发生困难。一切从实践中来,中国的社会主义要结合中国的实际情况来搞。这在有些同志看来是“不伦不类”,但我认为这种“不伦不类”也是一“类”,它是适合我国实际情况的。(1980年9月22日,《北京日报》3版《并非什么“不伦不类”》)

不能有亲有疏厚此薄彼

最开始,个体户除了广受非议外,遭歧视、被刁难也是常有的事。

本报报道记录:东城区给36户货运三轮车个体户发了营业执照,有的人还想搞三轮车客运。找到交通运输部门商量,他们说:“我们只管货运,不管客运。”又找到客运部门,回答是:“我们只管机动车,不管人力车。”因为管理部门相互推诿,或者干脆不管,这个区的三轮车客运一直恢复不起来。

没有主管“归口”,意味着没有被纳入供应计划,导致个体户的货源、原辅材料缺乏保障。有些已经领到执照的个体户,修鞋的买不到钉子、皮子;修理黑白铁的买不到铁板、焊锡;修自行车的买不到零配件。美术馆附近有个修自行车的个体户,拿着工商行政管理部门开的介绍信到商业批发部门,想买点螺丝、车条。批发部门的人说:“我们只收支票,不收现金,回本区解决去。”他到区修理公司材料经理部,经理部的人说:“想买材料?车摊让不让你摆,还是个问题呢!”(1980年8月30日,《北京日报》1版《关于适当发展个体户的几个问题》)

1982年,党的十二大首次提出:“鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围和工商行政管理下适当发展,作为公有制经济的必要的、有益的补充”。1983年6月,北京个体工商户达一万九千五百多家。到了1984年12月,这一数字激增到四万九千多家,相当于1978年的一百七十多倍。

私营经济开始跟其他经济成分平起平坐。本报刊文《要为个体经济的发展扫除障碍》,提出“真正承认个体经济与其他经济成分一样,具有合法地位。在原材料供应上,在进货渠道上,在税收政策上,均应一碗水端平。对守法的个体经营者,无论在入党、入团、升学及各项政治生活中(如评劳动模范,选人民代表……),应当同国营和集体企业的职工一样,不能有亲有疏,厚此薄彼。”(1984年11月12日,《北京日报》3版)

不是“管死”而要“管好”

转眼到了1980年代末,北京先后出现硕士个体户、博士个体户,以及一批自砸“铁饭碗”出来创业的机关干部,“下海”一度成了“敢闯敢干”的代名词。

1987年,京城饭馆跃升到7000多家,其中个体饭馆6000多家,昔日“看客吃饭”的情形变成了“拉客就餐”,走在街头,耳畔时常听闻大声招呼“热包子,热面条!”“吃饭这边走,这里快餐,开票就吃!”(1987年9月16日,《北京日报》1版《六千个体饭馆长短录》)

个体户多了,一部分人先富起来了,但其中纳税跑冒滴漏“打埋伏”,经营缺斤短两、以次充好,以及带来的市容、交通、治安问题也日益严重。打击偷税漏税、重罚坑蒙拐骗、整饬脏兮兮乱乎乎——“管”,成为政府的迫切任务。

“管”,不是“管死”,而要“管好”。1987年,毗邻外交公寓,东一堆儿、西一摊儿卖了两年新潮服装的秀水市场被国家有关部门要求拆除。是一拆了事还是优化环境?市区领导选择了后者。很快,在一众个体商户集资支持下,露天曝地的服装摊变成了一百三十二间封闭式商亭。门面有了,货色招人,秀水东街一天到晚热闹异常,“OK”声不绝于耳。(1988年10月3日,《北京日报》2版《使馆区里的“OK街”》)

1988年4月,七届全国人大一次会议召开,“私营经济是社会主义公有制经济的补充”被明确写进宪法。有了定心丸,一大批不满足于小打小闹的个体户开始鱼跃龙门式的蜕变。此时,正操持“张记电器加工铺”的张大中马上在西单百花市场开了一家10平方米的电器商店,从事音响类产品的生产销售。这一年,北京的个体户已接近10万家,包括张大中的电器商店、王文京的“用友财务软件服务社”在内的8家私营企业破壳而出。尽管此时一些人仍把私营企业视为另类,但其生长环境比早期个体户要宽松得多。

随着时间推移,非公经济从小门小脸走向壮大蓬勃,从敲打缝补到进军多种产业、行业甚至高科技领域。1998年,北京141名个体户和36名私人企业家被评为“光彩之星”。1999年5月,北京个体户达24.5万家,私营企业逾7.1万家。2001年,北京非公经济从业人员首次突破50%,成为就业主渠道。

本版文字:简汐 历史资料:北京日报图文数据库

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号