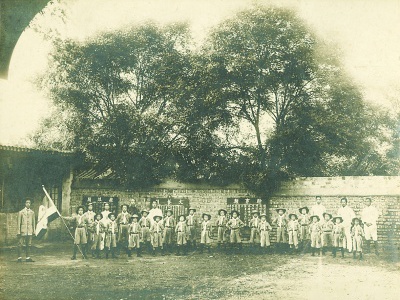

民国初年,清华学校率先效法英美学校,组织起童子军。在清华童子军的影响下,京师20多所小学也组织起童子军。据1917年的《清华周刊》记载,清华学校的童子军练习包括战地抢救、造桥、筑台、备膳、转车、设帐、报警、游戏等,带有明显的野外军事训练特征。由此也可以窥见当时北京小学童子军的学习情况。图为1916年的京师公立第二十三国民学校童子军。

近代,中国的落后与教育落后密不可分。当人类社会已经走入电气化时代,中国的学生们还在书斋里捧着几千年前的圣贤书死记硬背。科举,这个曾经为平民子弟打开上升通道的制度,到了清末,已成为禁锢全体中国人的精神枷锁。朝野上下要求清政府废除科举、进行教育改革的呼声一浪高过一浪。为了适应时局,清政府重新制定了学制。此时成立的右翼八旗第七初等小学堂成为北京最早一批现代小学之一。同时,它也成为了中国教育现代化转型的一个生动样本。

1904年,清政府颁布了由管学大臣张百熙、荣庆与张之洞拟定的《奏定学堂章程》。《奏定学堂章程》是中国近代第一个全国性教育法令。它对全国学校的课程设置、教育行政及学校管理,都做了明确规定。

1906年,清政府为普通八旗子弟设立的学校——八旗官学,被统一改为新式学堂。右翼八旗第七初等小学堂在宣武门内创办起来。刚建校时,学校只有两个班。两年后,又扩充了一个班。由于校舍狭小,不堪用,右翼八旗第七初等小学堂迁到了新街口大三条胡同。

当时,京师督学局为全市小学堂制定了统一的课程表。每星期一到六上课,星期日休息。每天五课时,每课时50分钟,课间休息10分钟。每天除五节正课外,还有一个小时的“温习”。课程也从原来死背《三字经》《百家姓》等改为修身、读经讲经、中国文学、算术、体操等。

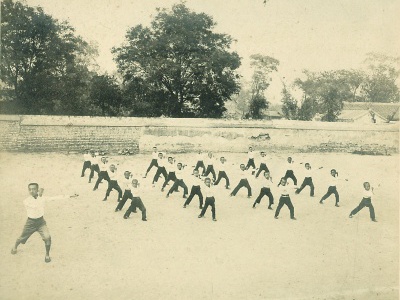

1912年,清王朝覆灭,“八旗官学”之类的称呼也自然不复存在。这一年,右翼八旗第七初等小学堂更名为京师公立第二十三国民学校。民国后,学校不但名字改了,课程和学生面貌也有了翻天覆地的变化。从当时留下的一组照片可以看到,当时的校园生活非常丰富多彩。学校建在传统的四合院中,校内植物葱茏,枝繁叶茂。小学生们不但剪了辫子,而且穿上了统一的制服,采取男女同校。他们在老师的带领下,打乒乓球、做体操、下棋。学校甚至还成立了鼓乐队、武术队,办起了音乐会。孩子们的精神面貌也为之一变。

1925年,学校又添设了高小,更名为京师公立第二十八小学校。1928年,国民政府将首都迁往南京后,学校更名北平特别市公立第二十八小学校。此时,学生人数已经达到255人。学杂费标准为初小一个学期五角,高小一个学期一元。1934年,学校更名为北平市立新街口小学。据1935年出版的《最新北平指南》一书记载,市立新街口小学位于新街口大三条,电话西八六九。抗战胜利后,市立新街口小学更名为北平市立第四区十八保国民小学。新中国成立后,更名为北京市西城区新街口大三条小学。

2003年,随着新街口地区危房改造,大三条小学合并到东校场小学,两年后又合并为玉桃园小学。大三条小学虽然已经不在了,但是它的百年变迁,却为我们提供了管窥中国教育现代化转型的视角。本报记者 黄加佳

本版图片由西城区档案馆提供

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号