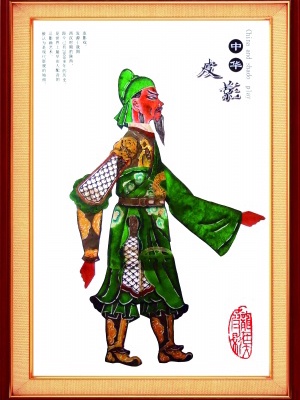

“一口叙说千古事,双手对舞百万兵”,说得正是我国极具魅力的传统艺术形式——皮影戏。根据资料记载,这门已经流传千余年的古老艺术,在北京地区也有着九百多年的久远历史。

只因为痴迷皮影艺术,2006年,林中华放弃原本的媒体工作,开始专心打造自己的皮影王国,一步一步地恢复和扩大着皮影戏的影响,让这门古老的艺术重焕生机。今年6月,京西皮影非遗园在海淀上庄镇正式开园,这无疑让一心希望弘扬这门传统艺术的林中华感到振奋。“在我们的努力下,我建立了京西皮影非遗园作为传承基地。传承必须要有自觉意识,虽然我个人最喜欢京西皮影和冀东皮影,但我对全国的皮影都很有感情。”也正是因为这样,林中华还陆续在深圳、杭州、平遥、唐山开设了皮影艺术馆分馆,“如果有可能,我希望建五十家。”林中华说。

人物档案

林中华,1972年6月生于内蒙古宁城县汐子镇,北京龙在天袖珍人皮影剧团经理,中国皮影艺术委员会秘书长,皮影文化保护学者。林中华自幼喜欢皮影艺术,自2006年起,他放弃原本的工作,投身皮影艺术,与同样有着皮影情结的王熙以及十几位老艺人一同成立了龙在天皮影艺术团,在十余年的时间里,走出了文化助残的非遗传承之路。在林中华的努力之下,2009年,以王熙为传承人的京西皮影被列入海淀区级非物质文化遗产项目。剧团原创大型皮影舞台剧《圆明园传奇》、《少年孙中山》、《白雪公主和七个小矮人》、《红孩儿》均获北京市文化局舞台优秀剧目奖。

北京皮影有数百年历史

“皮影戏在北京地区,有好几百年的历史。据现有资料显示,北京皮影始于900多年前的辽金时期。进入到清朝中晚期,因为很受满族人的喜欢,皮影戏逐渐兴盛。”林中华说,到清朝晚期,北京一带的皮影戏班有三四十家之多,“康熙年间,礼亲王府就养有几个专门的皮影艺人,还有固定的俸禄,这在历史上是没有过的。”

林中华介绍说,北京地区的皮影戏分为两大派,一是东派影戏,一是西派影戏。其中,东派影戏过去也叫京东皮影,主要表演区域在东四一带,现在叫唐山影戏或者冀东影戏;而西派影戏从山陕一带传入北京,在过去主要集中在昌平西部以及门头沟一带,也就是现在所说的京西皮影,其中有姓路的一家人,最为擅长表演西派。

“两派影戏,在影人、造型、唱腔、剧目、伴奏和舞台表演方式上都不大相同。不过,新中国成立以后,京东皮影在北京城的演出就很少了,逐渐迁移到河北、山东等地区,成为了冀东影戏。而京西皮影,则以路家班为基础,建立了北京皮影剧团。”对于东西两派皮影戏的区别,林中华如数家珍,“京东皮影更多在农村演出,所以讲究的是高腔大嗓,锣鼓喧天,而京西皮影大多为室内演出,伴奏和唱腔都比较柔和。”

我不是传承人是粉丝

林中华说,自己最早接触皮影戏,也就是四五岁的年纪,“小时候村里经常演皮影戏,父母都是戏迷,我从四五岁时就开始看戏。”美丽的皮影雕刻图案,曼妙的光影世界,苍凉的锣鼓与唱腔,在他幼小的心灵中种下了一颗种子。不过,林中华真正投身皮影事业,却源于2006年的一次回乡探亲,“我发现老艺人都太难了,再这样下去,艺术可能就要失传了,我想尽自己的力量。这门艺术是中国上千年积淀下来的文化,有一种乐观的精神和智慧在里边。”

为此,林中华放弃了工作,拿出自己多年的积蓄,和同样热爱皮影艺术的王熙以及十几位老艺人一起,建立了龙在天皮影艺术团,“我个人不属于传承人,但我是传承人的粉丝。王熙是京西皮影的传承人,她的祖上,在宫里给慈禧太后表演过皮影戏。”

皮影是最早的连续剧

林中华说,皮影戏,就是中国最早的连续剧,“像冀东影戏的经典剧目《五锋会》,讲述的是五把刀的故事,属于宋代的朝廷野史。而京西皮影的代表剧目有《白蛇传》和《混元盒》,其中《混元盒》是一部有关收妖的神话,经由宫廷流入民间,现在已经失传。这部《混元盒》,一共有八本,演一次需要五到八天,平均每场要演三个小时。”

从2006年成立剧团开始,林中华陆续建立了皮影艺术馆,打造了京西皮影非遗园,组织出版过教材《皮影的秘密》,还牵头和大中小学进行合作,帮助更多的孩子,更多的学校,建立自己的皮影剧社,“皮影有五大门功夫,分别是雕刻、伴奏、演唱、操纵和表演,咱们讲究的是一专多能。十多年的时间里,我们培训了189人传承皮影戏,未来我希望能达到一千人的规模。”

林中华算不上多么擅长表演影戏,但凭着一腔热情,他对皮影的文化和市场都颇有研究,“下一步的目标是研发衍生产品,进一步扩大皮影戏的影响。另外就是在全国范围内打造五十家皮影艺术分馆,把全国各地不同风格的皮影艺术都传承下去。”林中华如是说。北京晨报记者 何安安

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号