傍晚时分,悬挂好的纱灯引起村里一对父女的关注。

◀纱灯上装饰用的花牙,制作起来相当费工夫。

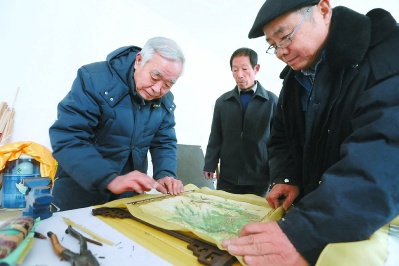

▼纱灯制作者们在组装纱灯。

◀村里的老人们准备悬挂纱灯。

◀纱灯制作,需要多人通力合作。

元宵灯节,各色灯笼争奇斗艳。在大兴区安定镇沙河村,传承百年的绢纱灯笼与众不同,让人眼前一亮。

与常见的圆形纱灯不同,沙河纱灯四四方方、有棱有角。纱灯主体由四面正方形的方框组合而成,框上绷着带有文字和图案的绢纱,内部放置一只托盘,用于安放蜡烛。此外,方框上下还装饰有花牙、灯穗等,相当精致。

今年74岁的李振文老人,正是沙河纱灯的传承人之一,在他的组织下,村里的十几位老人通力合作,将村里从清朝就有的制纱灯技术传承下来。

“制作纱灯,一定得大伙一起合作才行。”李振文介绍,纱灯制作工艺复杂,既需要木工、漆工,又需要书画工,尤其是绷画的步骤,有专门的诀窍,而且10多道程序都是纯手工完成,他和老伙伴们辛苦了13年,总共才制作出84只纱灯。

虽说是传承自祖辈,但沙河纱灯的制作工艺也在不断改良。村里有一对保存了上百年的纱灯,与之相比,现代纱灯在骨架材质、染色技术等方面要更讲究。“比如原来制作纱灯的骨架,可能就是家里烧火用的劈柴,染色是用烟熏黑,现在制作骨架时精选上等白松木、楸木,还要上好几遍油漆。”团队中负责木匠工作的陆军城老人说,“现在的纱灯也更讲究美观,单制作一个纱灯上装饰用的8只花牙,就要花费大半天工夫。”

沙河纱灯的精致,还体现在纱灯四面的书画上。在这方面,村里的老人们一直恪守传统,创作内容以传统文化为主。“目前已经做成男女两个不同版本的《二十四孝图》和120回的《三国演义》。”李振文说,他曾在测绘部门工作,有一定的绘画基础,后来又找了学校的老师专门学习了绘画技术,纱灯上的这些图案,大都由他一笔笔画成,而与图案配套的文字部分,他们特意从河北省请来善于写毛笔小楷的朋友帮忙抄写。

沙河纱灯相传起源于村里的祭祀活动,承载着村庄的历史,不过这段历史在今天却面临着传承难题。制作纱灯的老人中,最年长的已经87岁,最年轻的也已经63岁。尽管纱灯已经获批区级非遗,由于没有固定收入,村里很少有年轻人愿意加入到制作纱灯的队伍中。

对此,村书记徐崇库表示,村里正在推动沙河纱灯申请市级非遗,未来还将推动纱灯产业化,吸引更多的年轻人加入,将纱灯制作技术传承下去,将沙河村的历史传承下去。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号