1948年底,在石家庄原中华北街11号的一幢青灰色三层小楼里是一幅忙碌的场景,柜台外面,几个工人在忙着封装麻袋,麻袋里装的是新成立的中国人民银行首批印制发行的人民币,一张小小的人民币牵动了无数人的心……今天我们穿越历史重回第一套人民币的诞生地——石家庄“小灰楼”,回顾它的“钱”世今生。

石家庄很有“背景”的楼

这是一座有七十多年历史的建筑,因表面用水泥砌成,呈灰色,被人们亲切地称为“小灰楼”,位于石家庄市中华北大街55号,这是中国人民银行成立旧址纪念馆暨河北钱币博物馆。

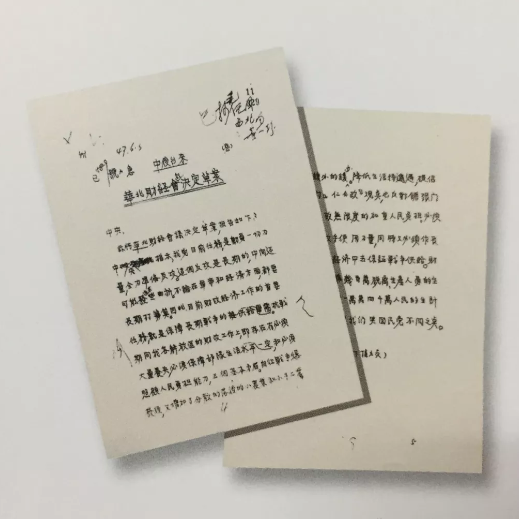

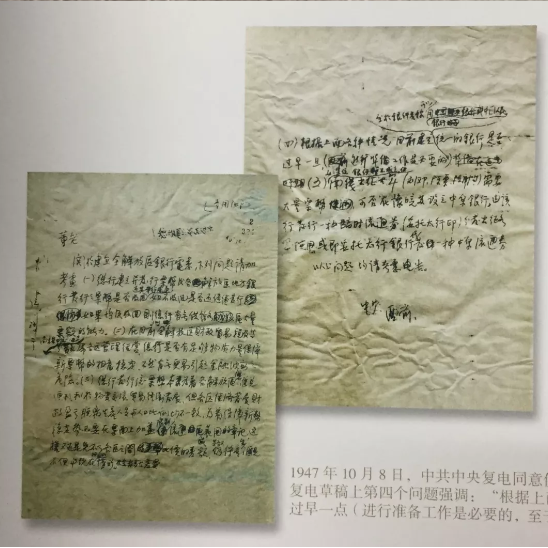

1948年春天,华北解放区的冀南银行与晋察冀边区银行分别迁到位于石家庄的“小灰楼”合属办公。7月22日,两行合并,成立华北银行。同时,中国人民银行筹备处也从平山搬到了小灰楼。

搞经济的同志们干劲儿朝天,紧锣密鼓地建银行、印钞票,为发行统一货币做准备……

“小灰楼”自修建至今已72年,在石家庄遗存的历史建筑中非常引人关注,2018年11月24日,入选第三批中国"20世纪建筑遗产项目"名录。

“小灰楼”建筑平面呈U字型,中间是一座典雅别致的小花园,旧址主楼坐东朝西,中间三层,屋顶为中式风格,两边是平顶的两层,上下各开12扇窗户,外表看是个青砖的小楼,

深挖“小灰楼”的历史,这里最早曾是日伪华北建设总署石门河渠工程处的办公楼,国民党统治时期是国民党先遣军的司令部,石家庄解放后成为首届石家庄市委办公驻地,后来移交给晋察冀边区银行使用。

石家庄很有“钱”的楼

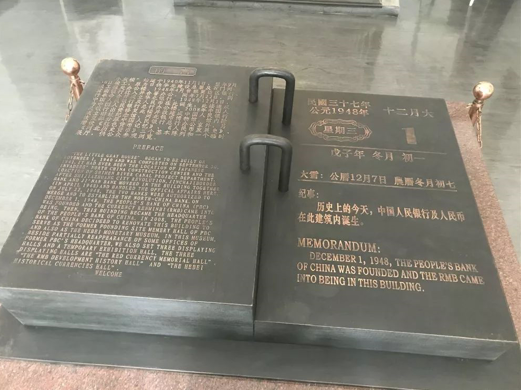

“小灰楼”门厅里的铜铸台历,时间定格在了1948年12月1日。那一天,中国人民银行就诞生在这座建筑里。

同一天,华北人民政府和中国人民银行分别发出布告、通告,正式宣布中国人民银行成立和人民币发行。

在此发行的第一套人民币是12种面值、60个版别。首批人民币印出后,被立即送往西柏坡,由董必武面呈毛泽东审阅。毛泽东望着崭新的人民币,高兴地说:“人民有了自己的武装,有了自己的政权,有了自己的土地,现在又有了自己的银行和货币,这才真正是人民当家做主啊!”

《人民日报》刊登的通讯《新币发行的头一天——石家庄街头特写》描写了当天的盛况:石家庄分行早上一开门,就有人挤进去要新币50元券,20元券,10元券的样子看,人们有一种先睹为快的心情。一个提款的商人,当他拿到新币时,看了又看,最后把它包在手巾里往腰里一装,拍着口袋说:“看,这多方便!”这一天,分行显得异常热闹,银行员工应接不暇。

随着中国人民银行总行迁至北京,见证了中国人民银行成立和首套人民币诞生的“小灰楼”结束使命,命运几经波折,甚至一度被用于商业承租。

经过多方人士近20年的努力,小灰楼目前已恢复建设成为中国人民银行旧址纪念馆,暨钱币博物馆,成为石家庄一处爱国主义教育基地。

代表石家庄历史和底蕴的楼

“小灰楼”院内有南汉宸和董必武立身塑像,南汉宸是首任央行行长,董必武时任华北人民政府主席并主持中共中央财政经济工作,是他提议成立中央银行发行统一货币,也是他建议使用“中国人民银行”这个名称。第一套人民币上“中国人民银行”六个气势磅礴、苍劲有力的字,也是董必武在西柏坡题写的。

中国人民银行和第一套人民币在石家庄成立、发行,可以说,新中国的金融事业就是从这里起步的。

而今,“小灰楼”依然静静地伫立在中华北大街55号,注视着这个城市的发展。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号