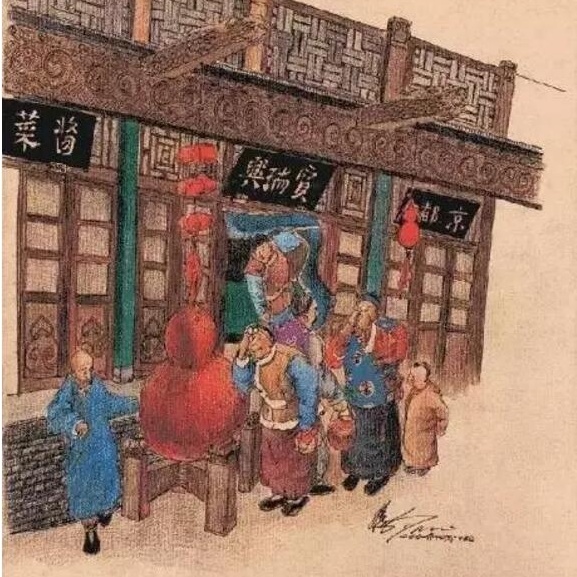

有句老话叫“没有不开张的油盐店”,没错,咱今儿就说说这油盐店!

开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶,放在现在(除了柴)即使不在网上,超市也一次就能买齐。但搁过去,像油、盐、酱、醋这几样,就得得奔油盐店买了。

老北京的油盐店(7、80年代后改叫副食店了)通常遍布在街巷、甚至胡同里,就像它早已经成为老北京人生活的一部分,油盐店里的售货员常常也是附近几条胡同里的人们最熟悉的街坊。在那个经济尚不发达的年代,人们买到的东西却都货真价实,更压根没听说“缺斤少两”这种词儿。

因为多数都在胡同里,所以油盐店基本都是间不大的门脸,进门能看见柜台;柜台后面通常是酱菜缸;柜台下面或者旁边是诸如醋缸油桶等;靠墙的货架就是各种日用百货了。

当年的油盐店有大有小,卖的东西也大同小异。区别是大点的店会专门去批发或者采购,小点的,有些产品会自己制作(尤其是酱/腌菜等等)。

至于卖的货品,无非是副食品类如:吃的油、各种酱和酱/腌菜、醋、盐、鸡蛋、糖,甚至能买到咸蛋、辣椒等等;再有烟酒类;还有日用品如:手纸(更早前是草纸)手绢、香皂、牙膏、火柴、蜡烛;再或者文具用品如:写字的红模子本,信封信纸……

那时副食品不算丰富,比如油只有花生油和香油;酱和醋倒是跟如今北京人习惯吃的差不多,比如黄酱、甜面酱、麻酱、豆瓣酱等等(黄酱分包着纸买的干黄酱和容器盛的稀黄酱);醋一般是白醋、米醋、熏醋之类。

相比下酱菜的种类相对要丰富不少,老北京人常吃的日常酱菜里,水疙瘩、酱疙瘩、大酱萝卜、小酱萝卜总是有的,此外大一点的店里还有苤蓝、酱黄瓜、酱甘露、酱八宝菜、冬菜等等,家里缺什么的时候,人们就带上空瓶子、或者细荆条编的酱菜篓等等去油盐店买,当然那时日常“消费”现在看来也是便宜得令人咋舌,无非是几毛钱的酱醋,几分钱的咸菜之类。

后来油盐店变成了副食店,买的东西也丰富了一些,比如可能多了些糖果、多了些面条之类。再后来,好像不知不觉间,无论是油盐店,还是副食店,都销声匿迹了……

对于如今的年轻一代,它已经变成一个完全陌生抽象的名词儿,只有老一辈儿人,还会记得那些关于油盐店的记忆,您是不是呢?

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号