提起正宗的老北京酱肘子,相信大多数人首先想到的就是——天福号。天福号是著名的北京老字号,深受人们的喜爱,这里的酱肘子一直以“肥而不腻,瘦而不柴,皮不回性,浓香醇厚”的特点享誉京城。

百年酱艺 京城肘花

天福号始创于公元1738年(清乾隆三年),创始人是刘凤翔先生。天福号这块金字招牌,已有280多年的历史,而最初它的成名,却是得益于一次“意外”。故事发生在1738年,也就是清乾隆三年,有个山东掖县人刘凤翔,他带着孙子刘抵明来京城谋生。刘凤翔会做酱肉,他与一位姓谢的山西客商合伙儿,在西单牌楼拐角处,开了一家“刘记酱肉铺”。由于本小利薄,加上京城的竞争实在激烈,买卖一直不太好,后来山西客商撤资,只剩下刘凤翔独自经营。

话说有一天,刘凤翔逛旧货市场的时候发现了一块匾,上面是三个颜体楷书的大字“天福号”,刘凤翔看这三个字笔锋苍劲,很有书法功底,又暗含“天官赐福”之意,于是就把它买了下来,回去后稍加油饰,便悬挂于小店门口,没想到这块牌匾引来了许多文人驻足品评,小店以此为字号,生意也日渐起色,对刘凤翔来说,这真是意外的“天福”降临!

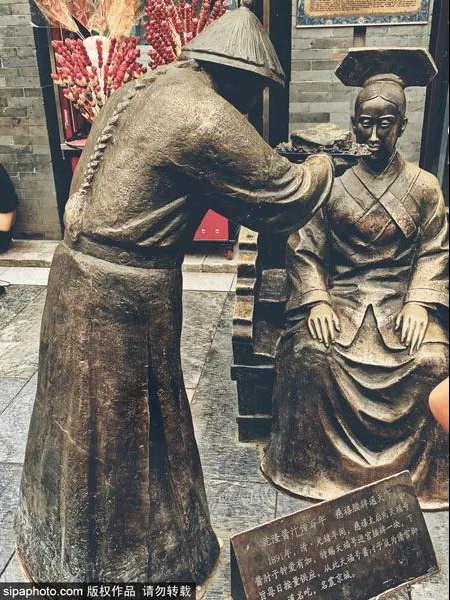

得牌匾是一次“意外”,而让天福号酱肉一夜成名的,却是另一场“意外”。一次,因肘子煮过了火,店小赔不起,只好将这锅煮过的肘子勉强出售。恰巧一位当朝大官前来购买并喜欢上了这批酱肉。从此,刘抵明总结出一套独特的制作工艺,酱肘子的质量也越来越好,“天福号”也随之名振京城。

据清宫史料记载,慈禧老佛爷特爱吃猪肉,有官员为讨她欢心,就推荐了天福号的酱肘子,老佛爷尝过之后是赞不绝口,特赐天福号一块进宫腰牌,传旨每天定量送进宫中。从此“天福号”制作的酱肘子,就成为清宫御膳的一道必备名吃。由此,天福号的酱肘子就成了贡品,天福号的字号也由此闻名京城了。

2008年,天福号酱肘子制作技艺因“选料至精、工序繁琐、工艺复杂、工具繁多”等特点纳入《国家级非物质文化遗产》保护名录。

天福号是京都几百年来饮食文化建设的参与者、建设者,更是京都饮食文化的重要组成部分,也是京都几百年来,民风民俗,特别是饮食习惯变迁历史的一个缩影。历经九代酱艺传承的“天福号酱肘子”以其“肥而不腻、 瘦而不柴、 皮不回性、 浓香醇厚 ”的特点而享誉京城,天福号肉食曾作为清宫御膳必备佳肴获赐进宫腰牌,在京城享有“乾隆酱汁传百年,慈禧腰牌通天下”的美誉。天福号的酱肉制品不但是宫廷、政府、名人墨客的宠爱,也是百姓家庭年节餐桌上的必备佳肴。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号