柿红釉圆形砚

宋代白瓷瓷砚

宋代官窑瓷砚

定窑白瓷的十二生肖砚

■崔隽

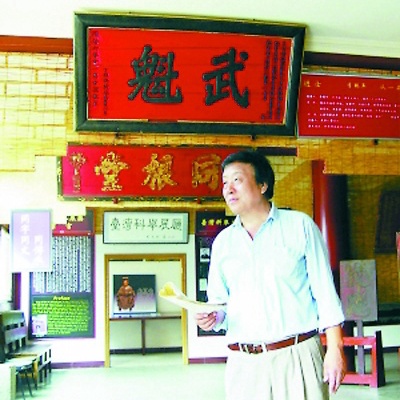

“这些都是瓷砚,这是明代的彩瓷,那是宋代白瓷……”面对着展示柜里琳琅满目的瓷砚,馆长姚远利不急不缓如数家珍。这里是北京科举匾额博物馆,占地3000平方米,馆内陈列着2000多件藏品,大部分是各朝各代古色古香的匾额。除了匾额,也不乏方方块块瓷砚的身影,从汉代到明清,形制各样釉色精美的瓷砚陈列在此,寂静无声地等待着参观者好奇打量的目光。

收藏 瓷砚沉静秀丽之美

一方柿红釉圆形瓷砚,砚身釉彩明亮,触感圆润,巧妙之处在于砚堂和底部之间呈镂空状,为防止砚堂塌陷,镂空内部设计了几处小巧的支撑,这些无不体现着制作者对美感的追求和手巧心细的成熟技艺。定窑白瓷的十二生肖砚,最抢眼的是一只卧在砚堂右侧的老虎,姿态慵懒,轻轻勾画的两只眼睛却好像炯炯有神,活灵活现。还有姚远利在杭州偶然得到的宋代官窑瓷砚,它最吸引人的地方在于其肥厚的釉质,无论眼观还是轻触都充满润的质感,天青色的釉彩仿佛诉说着江南烟雨淡淡的哀愁……这些都是姚远利收藏的宋代瓷砚,每一方都特点鲜明,精美绝伦。

姚远利从1993年开始收藏瓷砚,可以说是经验丰富、眼光精准的资深藏家。最开始姚远利也集中收藏传统的四大名砚,一段时间之后,他觉得自己的收藏应该有些特色,于是他另辟蹊径,开始把收藏重心放在了瓷砚上,因为他看中了瓷砚同时具备着砚台和陶瓷业的悠久历史。

瓷砚最早可以追溯到魏晋,多用作明器,也就是殉葬品。随着朝代更迭,制瓷工艺也在不断成熟,反映在瓷砚上就是其形制愈发丰富,彩绘愈加精美。“比如说制瓷业成熟发达的宋代,宫窑及定窑名列五大名窑,制瓷业水平大幅度提升,加上科举文化的影响,此时的瓷砚无论是形制、色彩都是从前无法比超的。”姚远利说。

与外表的秀丽精致相比,瓷砚的用途范围就相对狭小了。从魏晋到清末的二千余年里,瓷砚都没有撼动过石砚在实用砚中的主宰地位。毕竟从实用性角度来讲,研墨用石效果最佳。古人多将瓷砚用来“滴露研珠”,即研磨朱砂。这是因为在宋朝以后,文人们寻章、断句、批改文章、书院判卷、科考圈点,都加大了朱砂的使用量,瓷砚这才有了真正的用武之地。

谈到如何鉴赏瓷砚,姚远利总结经验:“关键要看形制和釉色,以此来判断年代,再就是从制作技艺和精美程度看其品位高低。”而眼下市面上也流传着不少瓷砚仿品,鱼目混珠,真假难辨。对此姚远利的个人经验是“砚堂触感是否滋润”是鉴别关键。

研究 收藏最终要出观点

姚远利并不想止步于收藏,在收藏中搞研究出理论是他的追求和目标。没有出众的学历,也没有接受过系统的学术研究训练,但是姚远利对历史和文物研究有着天生的好奇和灵敏,并对此自发地进行了大量的钻研和思考。在研究瓷砚的过程中,姚远利创造性地提出了中国古砚体系划分的理论,文章被《新华文摘》全文登载,这可以算作是他收藏瓷砚的理论成就之一,打破了以往古砚理论研究的沉寂。

“我发现近百年论砚相比于古人并没有突破,以砚论砚者居多,基本上是对古人观点的阐释,尤其是砚的简史,在体例上没有体系划分,没有提纲挈领的鲜明论点。对此,我尝试写了一篇《文化取向——中国古砚体系划分的一种构想》的文章,提出了一个划分观点——古砚总体上可以分为四类:隶匠砚、贵族砚、文人砚、民俗砚。”姚远利觉得,不管在别人看来他的划分是否合理,这毕竟是对古砚进行深入、系统研究的一个新思路。

如今姚远利的主要身份是北京科举匾额博物馆馆长,他仍在收藏瓷砚,只不过大部分精力都放在了匾额收藏和研究上,这源于他在上世纪九十年代末的一次收藏转向。从瓷砚到匾额,姚远利的收藏方向都经过了深思熟虑,个人兴趣和文化价值是他搞收藏的两个基本点,瓷砚是他进入收藏世界的第一个入门门槛,而在他眼里,匾额则是他向更高更远处进阶的新入口。

不管是收藏瓷砚还是收藏匾额,姚远利始终坚持的是一个收藏信条:“收藏家与保管员的区别在于:收藏最终要出理论。”能不能把自己收藏的文物的核心价值挖掘出来,形成一种观点和理论传导给社会,这是姚远利始终关心并一直在亲身实践的收藏命题。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号