请您来

慢行、不言、静观、遐思

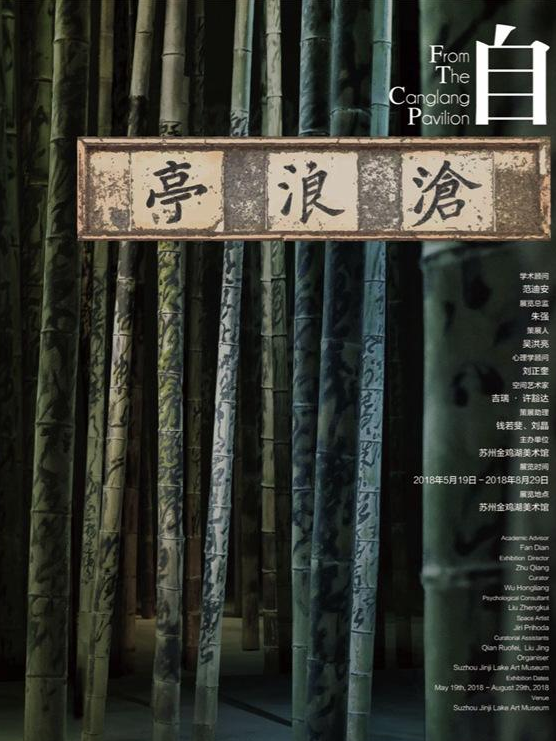

“自·沧浪亭”当代艺术展将于2018年5月19日至2018年8月29日展出。“自·沧浪亭”是金鸡湖美术馆主办的“自”系列之下的第二次展览,其第一次展览“自·牡丹亭”,以当代艺术的方式对昆曲乃至苏州文化致敬。而“自·沧浪亭”则以园林的思想为入口,为观众找寻那个安放心的所在。

自

“自”在此处有两层含义,既指从哪里来,也隐含了到哪里去的意味。希望以展览的方式回到中国传统文化的根脉中寻找能量,为我们当下的文化生态,乃至每一个人的日常生活提供某些启示与滋养,更希望成为迈向未来路途中的某些标识。

沧浪亭

“一径抱幽山,居然城市间。”沧浪亭这座苏州最古老的园林激发了这次展览的构思,沧浪亭即可视为苏州园林的一个代表。园林的妙处在那份诗意空间的背后是“出世”与“入世”矛盾中的物化。它不仅是安放“身”的,它更重要的是安放“心”的地方。当苏舜钦为他的园子定名“沧浪”时,就为沧浪亭的空间意义确立了内在静观、自我存养的基调。“沧浪”的精髓在于以一种超然的情绪,寻找进退的平衡点;这园子的精髓在于以一种文人的性情,于尘世间造就一个有如平行世界的世外桃源,为外部世界和自我心灵之间构筑起身心自如的缓冲空间。这并非是妥协中的自洽,而更像苏州人性格中的“糯”,仿佛棉柔但难以让其折服。

展览立足的思维方式,可以说正契合周有光先生一再提倡的观点:“要从世界看中国,不要从中国看世界”。故而在这个展览里,我们其实是尝试从全球化的眼光、从更多元的角度来看待园林的丰富性,讨论园林对整个人类文明建构的些许价值。“自·沧浪亭”展出的作品来自国内外四十多位艺术家,他们的文化背景和艺术表达方式各各不同,但都在不同维度上与园林的内涵发生关联,可以说是立于当下,来自每个创作者、每个观众对园林空间的重新解读和体悟。

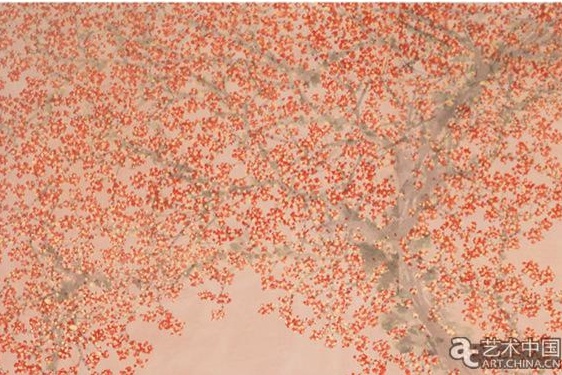

对观众来说,进入这个展览,是同时进入了两座并行的园林,不仅指美术馆空间中建造的这个实在的“园子”,更隐含了心理空间中经历的虚拟“园子”,这个虚拟的园,展览用现代科技的方法把它具象化了——在心理学家刘正奎的支持下,通过生物反馈设备采集观众游“园”的生理数据,以自主神经系统活动的心率变异性(HRV)为指标建立算法,并根据艺术家陈琦的作品进行交互创作,从而让观众都能得到属于自己游“园”心绪的“沧浪之水图”。为什么这样突出心理学在这次展览中的重要性?可以说园林正是为处理矛盾心理而生,正如苏舜钦修建沧浪亭的初衷:“沧浪之水清兮,可以濯我缨。沧浪之水浊兮,可以濯我足”。正如前文所提到的园林在所谓“入世”和“出世”之间提供了面对世界的方法和态度,以及面对问题和矛盾时的解决方式。儒学与道学之间的异同,都在这方芥子须弥的小天地中循环。

参观这个展览,您最好要“不言慢行”,只有慢下来,静下来,才能放任感官伸展,放任本心体验。我们为这条慢行的路径设置了“径、澄、见、宜”四个阶段,但就像真实园林中的道路,每个路口总会有选择,向左,或向右,或许你就走入了一个仿佛此路不通的一隅,但在转身之际,回首之前,惊喜就在那里。

径

“径”是道路,亦是方法。如果把“自·沧浪亭”看作是寻找心之所归的旅程,我们就是以展览的方式开启这次时间和空间的穿越。

澄

水清而静方为澄,惟清与静方能明心见性。这一部分意在让观众停下纷繁的思绪,安静下来,止于当下。

见

“看”用眼睛,“见”用心识。“见”不只是看到表象,更重要在于对事物的认识和理解。

宜

“宜”,所安也。当内心有了栖居之所和智慧之力,就不再会为外在世界的变化而不安。园林精神的旨归,最终是为我们提供一个安放心灵的处所,此心安处,是吾乡。

[韩]许达哉-梅花

[美]秋麦(Michael Cherney )-嵩山图(局部)

[日]井上有一《花》

陈琦-时间简谱- 无去来处

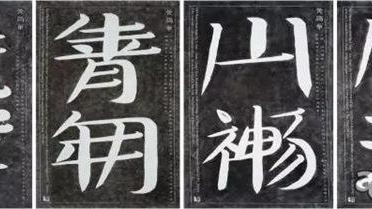

谷文达-谷氏简词碑

卢甫圣-知一知二之间(局部)

庞茂琨-再古典No.8

丘挺-水泉院

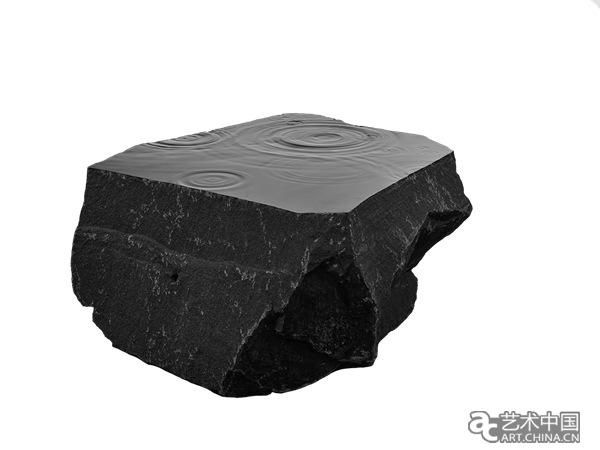

沈烈毅-《雨》,花岗岩

王冬龄-竹径

徐累-《互山》

周京新-苏州写生-13

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号