王加

劳特累克生活在19世纪末的巴黎,我们似乎对他的前辈马奈和莫奈、同学凡·高,以及比他晚一辈的毕加索和莫迪里阿尼更为熟识,而在他活跃的欧洲新艺术运动时期,仿佛穆夏和克里姆特的存在也抢了他的风头。才华横溢的劳特累克在他未满37岁的年纪便过早地凋零了,可他所留下的宝贵艺术遗产却远非昙花一现。

展览:经典·劳特累克作品展

时间:9月30日至11月4日

地点:北京画院美术馆一、二层

他与印象派

同行者各有所好

仅以西方传统绘画的视角来解读劳特累克的艺术显然是片面的。诚然,他师出学院派——其巴黎的启蒙老师西蒙·博纳乃是巴黎国立高等美术学院的教授,却格外推崇马奈和德加等当时主流之外的印象派翘楚。后者对巴黎夜生活,剧场和舞台的情有独钟不仅启发了劳特累克对夜巴黎的关注与灵感,其观察的视角和对粉彩的青睐也显然从德加的画作中受益匪浅。

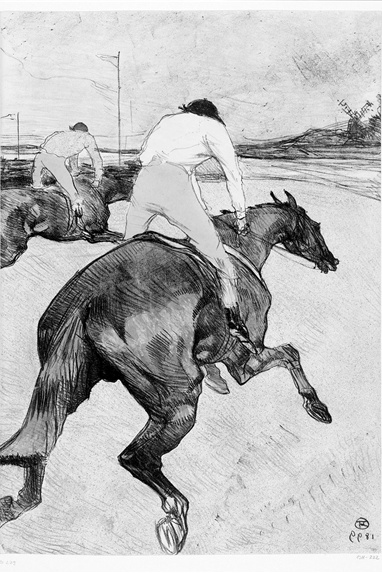

与凡·高的同窗之谊让他们得以对19世纪风靡欧洲的“日本主义”(Japonisme)相互切磋并交流。劳特累克对日本文化的好奇与痴迷不仅表现在他留下的那些略显诙谐的变装黑白照片中。作为19世纪流入欧洲最为盛行的东方平面艺术,浮世绘中明显的黑色轮廓线,强烈的色彩对比和有别于西方焦点透视的画面构图都对劳特累克的艺术有着深远影响。毫无疑问,从“经典·劳特累克作品展”中展出的复制海报和版画真迹中我们便能明显看到东西方艺术视角相互交融的特征。这位在世纪之交撒手人寰的早逝天才,实则是东西方文化跨界的先驱。

客观来说,劳特累克可谓生对了时代。生活在喧闹嘈杂却充满着无限可能的蒙马特高地,红磨坊的诞生让他声誉鹊起,他也通过自己独特的艺术诠释让红磨坊名满巴黎。出身贵族却不能享有其待遇,因残疾而不能完全融入家族生活,劳特累克心底的苦闷在巴黎夜场中得到了慰藉。风月场中的女子把他当作顾客不会怠慢他,他也因此在灯红酒绿的夜巴黎中找到了归属感。钟爱日本艺术的他虽收集浮世绘中的春宫画,但他为夜场女子所留下的素描中却丝毫不见低俗与轻浮,轻描淡写中充斥着真实与美感。

“我描绘事物的本来面目。我不加以评判。”劳特累克的笔下虽有着清晰的贫富阶级,却是没有贵贱之分的。尽管他会通过画笔描绘夸张的人物动态和神情进而加以嘲讽戏谑,但无论是歌舞明星的光芒四射还是应召女郎的微不足道,他都很真诚地记录着她们的本色。劳特累克的绘画风格虽属后印象派,但其艺术的本质仍是写实主义。只不过,随着时代的变更、因社会进程发展而改变的艺术语言和表现形式的与时俱进,劳特累克笔下的写实和早他近半个世纪的“写实主义先驱”库尔贝已不能同日而语。但在观察现实生活并描绘真实情境这个创作初衷上,二人的艺术则有着异曲同工之妙。

他与齐白石

都“爱世俗”但爱法大不同

在策划“经典·劳特累克作品展”的过程中,意外之喜莫过于发现劳特累克与齐白石同属1864年生人。一位出自贵族世家还未到不惑之年便英年早逝,另一位世代农民则活了近一个世纪,两位毫无交集的东西方绘画巨匠竟在艺术创作中也有诸多相似之处,这是令我始料未及的。二位大师皆拥有敏锐的观察力、独特的视角和超凡的记忆力。以擅画栩栩如生的草虫而独步画坛的齐白石,与在夜场中捕捉台前幕后瞬间的劳特累克均以描绘真实而被后人所倾慕。

然而,尽管二人均致力于刻画眼中“世俗的真实”,但出身和社会氛围的巨大差异让这份真实大相径庭。家境贫寒的齐白石所描绘的世俗是平民化的,他笔下的河虾小鸡、萝卜白菜、螃蟹就酒,既反映了他朴实的生活情趣,也体现了画家带有人文关怀的世界观和致力于描绘心中大自然的艺术语言。相比之下,自幼衣食无忧却命途多舛的世袭贵族劳特累克则因身体缺陷而被家族嫌弃,遂在肉欲横流、灯红酒绿的巴黎夜生活中找到了归属感。

“贵族一方面要炫耀自己的高贵,另一方面又要光顾声名狼藉的地方寻求精神的慰藉。”这句收录在波德莱尔《恶之花》中的名句恰如其分地解读了画家本人的境遇。他通过犀利敏锐的观察视角和略带幽默讽刺的动态捕捉将19世纪末巴黎夜生活中最真实的人间百态勾勒下来。劳特累克所描绘的世俗是贵族化的,也是充斥着人性欲望的。而他的艺术则试图在人类本性的七情六欲中寻找那些动人的残缺美,一如他本人,那寄居在残疾肉体中被忽视的高贵灵魂。

劳特累克艺术最与众不同的一点在于,他的画作中没有区分贵贱的鄙夷。从剧院到青楼、从咖啡厅到红磨坊,在蒙马特高地任何人头攒动的社交场所均留下了自己的足迹。他喜欢坐在剧院台下描绘台上耀眼夺目的明星或包厢中举止端庄的名媛;但他更热衷于捕捉台下幕后或风月场中那些微不足道的风尘女子们。

本次展览所展出的90余件版画和素描真迹毫无修饰地记录了巴黎夜场女子衣冠不整、对镜梳妆、沐浴更衣等极其私密的情境,并反映出劳特累克对这一特殊群体与众不同、毫无偏见的关注。齐白石与劳特累克,一个聚焦中式田园生活中随处可见的花草鱼虫,另一个则关注西式夜生活中台前幕后的纸醉金迷。二人所记录的“世俗的真实”出发点各异,却殊途同归——艺术源于生活,而高于生活。

他与穆夏

甜美雅致和简约果敢

在近一年中,广东和南京已相继举办了捷克最伟大画家穆夏的主题展。虽与穆夏同为新艺术运动代表人物,共同活跃在19世纪末期的法国巴黎,二人所创作的海报也都对当时巴黎所盛行的剧场文化有着巨大贡献,但艺术风格上却有着本质区别。

穆夏的海报无论从人物造型还是图纹色泽都保留了欧洲艺术的古典韵味,甜美雅致极富装饰性,20世纪风靡亚洲的日本动漫便深受穆夏作品的影响。相比之下,无论是海报还是出版物封面,劳特累克的设计显然更具颠覆性和现代性,且更富有视觉冲击力——其果敢简约的线条、大胆的亮色块组合所营造的强烈对比、对人物造型精妙传神的动态捕捉,都让他所诠释的主题内容能够脱颖而出。若你罗列所有现代广告的设计要素,无论是简洁大方、适当留白的布局;言简意赅的主题;图文并茂的明快创意还是博人眼球的核心亮点,劳特累克绘制的每一幅海报均具备,堪称是广告和海报艺术的教科书。他的海报已经成为了巴黎辨识度最高的文化创意标志性产品之一,从最初流行文化的传播手段经过历史的沉淀演变为具有时代特征的艺术经典。

于世纪之交骤然离世的劳特累克,留下的艺术遗产之所以有着划时代的意义,源于他对整个20世纪的平面设计和广告领域有着难以估量的影响。他那些海报、版画和素描的存在价值,从某种程度上而言要远超黑白历史照片的意义。因为照片只能做到直白地记录那个瞬间,而劳特累克本人的笔触则加入了其个人在起笔那一瞬间的视角与美感、打动他的感触,以及最重要的,通过逸笔草草的精准动态捕捉而为画中人赋予的灵魂。劳特累克艺术的价值,莫过于此。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号