故事

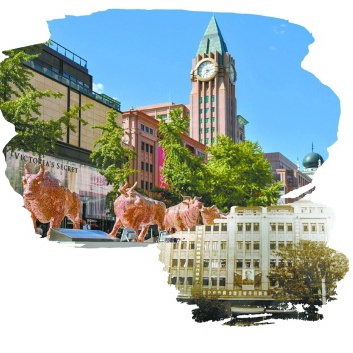

买粮食得凭粮票,买布有布票;想买台电视机,提前一宿通宵排队都不一定能轮上;百货大楼卖新款皮鞋,人多到直接能把玻璃柜台挤碎……经历过物资匮乏的年代,消费市场中出现的新产品激发了人们的消费热情。而随着社会主义市场经济体制的建立,各种设施现代、颇具特色的购物场所如雨后春笋般崛起,西单、前门、CBD、三里屯、中关村等多个商圈在北京遍地开花、争奇斗艳。人们逛街不仅仅是为了买东西,商场、商街、商圈不再是单纯的购物场所,而成为集购物、餐饮、娱乐、文化为一体的大型综合体。

新中国成立70年来,北京商业取得了辉煌的成就。消费已成为首都经济增长的第一拉动力,对全市经济增长的贡献超过6成,成为经济增长的“压舱石”和保障民生的“稳定器”。

供不应求 柜台常被挤碎

1979年,从部队转业的刘冰进入北京市百货大楼,开始在针织部“站柜台”。那时候的百货大楼,是我国自行投资、自主建造的第一座大型百货商场,被称为“新中国第一店”,全国各地的商品都要优先供应百货大楼。但尽管如此,商品依然供不应求。拿刘冰工作的针织部来说,无论是毛衣、毛线还是床单,一旦来了新货,立刻就会引起轰动和抢购。“那时候经常发生玻璃柜台被挤碎的事。不光卖皮鞋,卖床单、卖毛衣都曾经挤碎过柜台。”刘冰说。

上世纪80年代,百货大楼进了一批电视,想买电视得先领票。领票的队伍拐着弯,从百货大楼门口一直排到故宫东华门的红墙下。第二天发票开始卖电视,头一天晚上8点就开始排队了。

即使休息不当班的日子,刘冰的大部分时间依然在百货大楼内度过。“很多之前的同事托我买东西。不上班的时候,我就帮别人排队抢购。”刘冰说,很多人在百货大楼买完东西,连印有“北京市百货大楼”字样的包装纸都舍不得扔。来北京旅游、出差、办事的外地人,宁可不去景点,也得来百货大楼买点儿东西。那包着“北京市百货大楼”字样的商品就是最值得炫耀的北京礼物。

过去,百货大楼的售货方式还是传统的“柜圈”,四溜柜台围成一个圈,售货员站在中间。“这种特殊的售货方式,和以前物资短缺有很大关系,物资少,人抢购,开放式柜台显然不适合。”刘冰说,随着物质极大丰富和市场的逐步放开,上世纪90年代,百货大楼的售货方式与时俱进地发生了变化,取消持续了几十年的“柜圈”式售货模式,改成了开放式售货,让顾客可以和商品亲密接触。

商场改造 “老情怀”被保留

1999年,从没停业过的百货大楼第一次闭店半年进行改造。“没想到,这在当时也引起了轰动。”刘冰回忆说,人像潮水一样涌入大门,大家都想来送送,一直持续到很晚,顾客迟迟不肯离去,店门都关不上。当时已经是百货大楼总经理的刘冰提出,百货大楼的改造,要将传统和现代有机结合。

首先被保留下来的是“小商品屋”。上世纪90年代,由于利润太低,很多大商场早就不再卖小商品了。刘冰说,百货大楼是为老百姓服务的,所以一定要将针、线、耳挖勺等生活中必不可少的小商品保留。果然,保留下来的“小商品屋”被顾客点赞:“这还是我们老百姓的百货大楼。”

被保留下来的还有张秉贵的糖果柜台。张秉贵的儿子张朝和被特意调到了糖果柜台,子承父业。很多顾客不远万里从外地专门奔着糖果柜台而来,就是为了回忆一下张秉贵师傅当年服务的场景。一直到现在,百货大楼都专门设立有张秉贵纪念馆,不仅保留了张秉贵的老秤,还复制了老糖果柜台的样貌。

改造中,深受顾客喜爱的布鞋柜台也被保留。别看一双布鞋才20多元钱,但百货大楼的布鞋柜台,一年足足能卖出1000多万元。“就算要改造,也要保留老百姓心目中传统的东西,让大家一来百货大楼就感觉亲切。”刘冰说。

虽然安装上了最新式的滚梯,但是楼梯旁的大理石扶手依然被保留下来。“大理石扶手几十年来被顾客的千千万万只手摩擦得锃亮,有些地方甚至被磨得凹了下去。这是百货大楼的珍贵记忆,改造的时候一定要保留。”刘冰表示。半年的改造期结束后,百货大楼的开门重张再次引发了轰动。几十万人在重张日涌入百货大楼,刚刚安装上的滚梯甚至被压得“瘫痪”。

足不出京 “买全国”到“买世界”

从1995年到1999年,王府井大街步入大规模建设期,南有东方广场如火如荼地开工,北有新东安市场开建。从1999年到2007年,王府井先后经历了4次大规模改造。

“最近的一次大规模改造提升是从2016年开始的,也就是历史上的第5次升级改造。”王府井建管办副主任连占国表示,关闭东华门夜市、清退街面存在了17年的水吧、王府中环开业……除了环境品质提升外,同步提升的还有大街的整体业态。“我们准备将更多知名品牌旗舰店引入王府井。力争用3年到5年的时间,王府井大街将变身‘全国最好的商业街’。”

王府井大街又是北京消费文化的缩影。随着西单、CBD、三里屯、金融街、望京、五棵松等多个商圈的崛起,人们早已不再满足于“买全国”,而是进入了足不出北京就可以“买世界”的新时代。人们经历了商品严重短缺到极大丰富,实现了单一商品消费到商品和服务业消费并重、简单流通方式到多种业态线上线下融合发展。来自市商务局的统计,2017年北京社会消费品零售额是1978年的262倍。

大事记

▶▶1955年9月

“新中国第一店”北京市百货大楼开业。

▶▶上世纪70年代

西单商场亮相。

▶▶1988年

隆福大厦建成。

▶▶1992年

国内第一家中外合资零售商业企业——燕莎友谊商城开业。第一个引进外国商号的中外合作经营企业——赛特购物中心营业。

▶▶1997年

我国首家合资连锁商业企业——中日合资华堂洋华堂商业有限公司在京成立。

▶▶1998年

已有100多年历史的“东安市场”原址重建,更名北京新东安市场。

▶▶1999年

王府井大街改造成为步行街。

▶▶2003年

北京物美商业集团股份有限公司在香港联交所挂牌上市,成为首家在港上市的国内民营商业企业。

▶▶2008年8月

拥有570年历史的前门大街重新开街,再现清末民初风貌。

▶▶2013年

本市网上零售额达到637.3亿元,首超传统百货业零售额。

▶▶2019年7月

北京市商务局联合14个部门,发布繁荣夜间经济相关措施,计划用3年时间繁荣京城“夜间经济”。 本报记者 张楠

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号