作者: 孙振

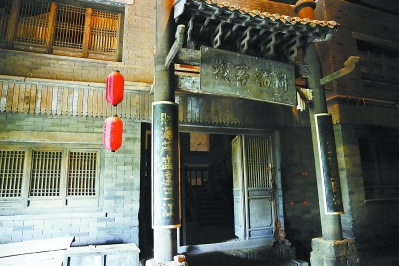

电视剧《武林外传》拍摄地同福客栈。

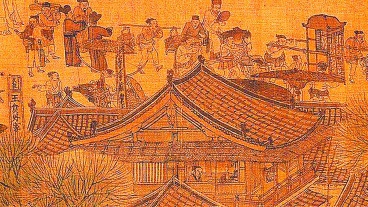

《清明上河图》中的久住王员外家,“久住”是宋代旅馆业的常用语。这应该是一个王姓富户开设的旅馆。

春暖花开,最宜出游。而人在旅途,哪能没有住宿的店家?

随着社会的发展,人员流动日益频繁,旅馆业已经成了巨大的产业。旅馆的历史悠久,中国古代,旅馆虽有着各种各样的称谓,留宿旅人的实质都是一样的。

旅馆一向有官营与私营之分,这里我们主要来讲讲私营旅馆在中国的流变过程。

商鞅变法要废“逆旅”

不同于主要为了政务需要开设的官办“驿站”,民营旅馆主要是和民间商务活动的兴起联系在一起的。

在中国,这种最早的民营旅馆有一个有些拗口的名字,叫“逆旅”。逆,在古语中有迎接的意思,因此,“逆旅”就是迎接、招待旅人的地方了。

在古代中国,从什么时候起有了私营旅馆,这是一个很难说清的问题,也有不少传说。其中一则说,当年帝尧要让天下于许由,许由辞而不受,就一直居住在逆旅之中躲避。

相传,夏代有个叫王亥的,还有一个叫相土的,已经进行了商业旅行活动。殷商时期的商贩旅行更加频繁,据史料记载,商时已有车和驿道。殷民中的专业商户,往往乘着大车,哪儿有生意就去哪儿。据说,生意人之所以被称为“商人”,就是因为这个缘故。

有了商人的商业旅行,民营的旅馆就有了市场需要。到了战国时期,“逆旅”已经兴盛到这种程度,以致成为了一些执政者打击、限制的对象。

“逆旅”的繁荣,是以商业的发展为基础的。但从战国时起,在如何对待商业的问题上,就一直存在着两种截然不同的观点。一种观点认为,商业对增加社会财富、促进社会经济有着非常重要的作用,比如韩非子就持这种观点。孟轲和荀况也提倡优待商人,减削关税,让商人可以自由地出行活动。而另一种观点则是以农为本,以商为末,如魏国的李悝就认为农业是人们的衣食之源,商业过分发展会导致农业歉收,而粮食歉收,则国家税收不足,从而带来财政困难。在他制定的《法经》中也流露着明显的抑商思想。

公元前361年,公孙鞅带着李悝的《法经》来到秦国说服秦孝公实行变法,史称“商鞅变法”。商鞅变法的一个重要特点就是重农抑商。为了限制商业,民间客栈业成了新政的打击对象,废“逆旅”就是其中很关键的一条。在商鞅看来,废除“逆旅”就可以杜绝“奸伪”“躁心”“私交”这些影响农民耕作的因素,而消除了它们,粮食收成就会大大提高。

然而,私营旅馆是社会发展的需要,是不可能被行政力量废止的。秦汉时,国家大一统,商品经济发达,私营客栈也获得了相应发展。“私馆”“逆旅”“客庐”分别是这一时期私营客栈的主要形式。

“私馆”多分布在城市,大都由当时的贵戚之家所经办,是较为高级的客栈形式。它又分为两种,一种是贵族官僚豢养食客名士的场所,另一种即是为往来行旅提供服务的馆舍。

此时的“逆旅”继承了先秦时的体制,主要接待来自各地的商人以及各地求学的学子。

“客庐”则多在乡下,比之“私馆”和“逆旅”也相对简陋,主要是为来往的普通商旅提供食宿服务的场所,有时除备遮风挡雨之所外,连床铺都不设。

由于私营旅馆的蓬勃发展,东汉时各郡的官吏也开始转入私人客栈住宿。以致有人对这种情况进行了猛烈抨击,讽刺百郡官吏不顾身份,居住在平民聚集的客栈,有失体面。

美男子潘安为“逆旅”辩护

西晋统一之后,中原地区迎来了短暂的休养生息时期。由于战乱而凋敝的商业,逐步地恢复活力。无论商人、平民还是官员们,都纷纷从事商业活动。而开设“逆旅”,或者以自己的住所兼营“逆旅”,在当时是一种风险较低、收入稳定的投资方式。

“逆旅”的收入来源较为多样,除了收取客人的住宿费用以外,还销售各种生活必需品,有时还成为临时性的贸易场所,各路的商贾在此交易,互通有无,相当热闹。当时,官府的管理比较宽松,“逆旅”并不需要缴纳赋税,因此,私家开设的旅舍便越来越多。

然而,“逆旅”的蓬勃发展,却在当时的统治阶级内部引起了争论。一部分官员,对于越来越多的私营“逆旅”感到担忧,主要因为以下两点:

一方面,经营客栈所带来的收益,刺激了许多农民纷纷“舍本逐末”,即放弃农业生产,从事商业活动。官员们担心,如果农民不断减少,一旦遇到自然灾害,收成欠佳,往往会形成饥荒、流民,由此而产生一系列问题,造成社会的不稳定。另一方面,客栈的大量出现,促进了人口的流动,使得官府难以完全调查和掌握。

被称为“古代第一美男子”的诗人、官员潘岳(即潘安),写下了著名的《上客舍议》,建议晋武帝司马炎保留私人经营的“逆旅”。

在《上客舍议》中,潘岳首先提出,客栈由来已久,有其存在的合理性。既可以让百姓得到实惠,又可以促进商业的发展。正因如此,帝尧、曹操都曾鼓励客栈的开设,只有用刑苛刻的商鞅才反对客栈的开设。其次,当今天下统一,百姓安乐,使者、商人奔波千里,络绎不绝,而客栈可以便利旅人,使他们能在旅途中得到更好的休息。

对于客栈不利于社会安定的观点,潘岳也进行了反驳。他认为,犯罪往往发生在人烟稀少的地方,“十里萧条,则奸伪生心”,而大量客栈的存在,可以有效地震慑劫盗们。并且,一旦出现盗贼,诸多客栈往往能够营救落单的客商,甚至可能抓住盗贼。因此,私营的客栈不仅不会影响治安,反而能大大降低犯罪发生的几率,给旅人更多的安全保障。

最后,潘岳还指出了官府垄断客栈的弊端:官办的客栈,毕竟不如私营客栈数量众多,万一旅人赶路不及,就很可能被强盗、野兽所袭击;官府一旦垄断了客栈的经营,也往往会店大欺客,不仅会影响服务的质量,更会成为大小官吏们以权谋私的温床。

在《上客舍议》中,当然有维护“官商”利益的成分,但同时也顺应了历史发展的潮流。作为当时的著名文人,潘岳的上书行文流畅、有理有据,使人心服口服。最终,晋武帝大概是采纳了潘岳的建议,没有取消私营的“逆旅”。

据潘岳《上客舍议》所记,当时的客栈服务非常周到,各种设施随着季节的变化,也有所不同。冬天有暖炉,夏天有凉席,非常人性化。客人来投宿,都能够及时得到所必需的器物,对于客人的“座驾”,客栈也有专门喂养的地方,无论是牛也好,马也好,都有合适的地方给它们休息。

不止如此,客栈还提供洁净的水和食物,不仅服务投宿的客人,也为过路的旅人提供方便。客栈的庭院中,往往有水井,供人饮用。

唐宋时期私人旅馆大发展

南北朝时期,佛教的影响横跨长江南北,非常盛行。唐朝诗人杜牧曾说:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”其实,根据学者卢海鸣、贺云翱的研究,仅仅在当时的建康城内,寺庙就多达七百余所。至今有名可录的,也有299座。

北朝寺院庙宇也相当发达。据记载,当时洛阳城中的永宁寺,就是一座大型佛寺:“僧房楼观,一千余间。”这些僧房楼观,不仅仅用来接待僧侣,也为到此的香客、路过的旅人提供食宿。

寺院作为休息住宿的地方,尤其受到士族的青睐。南北朝时期的逆旅,主要是为商人旅人服务,人来人往,环境嘈杂。士族投宿,既不习惯,也会觉得“自掉身价”,因此往往选择清净的寺院。

值得一提的是,在南朝的某些时期,寺庙甚至成为了北朝使节的居所。国学大师吕思勉先生认为,出现这样的情况是因为“国家宾馆既不修,士大夫家又无馆客之事”,逆旅的等级又太低,不足以接待贵客,于是较多地安排在环境上佳的寺院中。

客栈旅馆业在隋唐时期得到了极大发展,这种发展建立在经济发展、交通发达、文化兴盛的基础之上。在隋唐两朝,中国在综合国力上达到了一个相当高的程度,成为当时名副其实的世界大国。

隋唐时的客栈被称为逆旅、客舍、村店等等。唐朝关于旅店的诗文车载斗量。比如岑参的“逆旅悲寒蝉,客梦惊飞鸿”,王维的 “渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”等等,数不胜数。

然而在隋唐时期,由于“坊市制度”的限制,民间旅馆的发展也受到局限。所谓“坊市制度”,即城市内被划为住宅区的称“坊”,划为店铺区的称“市”,店铺只能开在市里,交易也只能在市里进行。坊市的四周围有坊墙,坊门朝开夕闭,店肆门面不许向街开放。

到北宋时,随着商品经济的高涨,自古相沿的坊市制度终被取消了。于是,包括客店在内的各行店铺,争先朝着街面开设,并散布于城郭各繁华地区。

到了元代,民营旅馆已十分普遍。元代的《鄂多立克东游录》中记载:“我来到杭州城,它是全世界最大的城市……那里有很多客栈,每栈内设十或十二间房屋。”

明清时期会馆盛行

会馆是明清时期特有的一种地缘性民间客栈。它诞生于明,盛于清,最早见于永乐年间(公元1403-1424年)的北京,而后逐渐扩散到全国的通都大邑。

明清会馆的出现与当时城市商品经济的繁荣和科举制度的发展有密切关系。

明清时代各地在京的会馆,有的两省仅有一所会馆,有的一县竟有数所会馆。例如明清时京官中江西人很多,因此北京的江西会馆有66所,为各地在京会馆数目之最。此外,江南与东南沿海各省文化比较发达,应试者众,会馆就较多。云贵陕甘地处边远,再加上交通不便,会馆数目就少一些。

会馆的建筑规模亦有不同,狭隘者不过是一般四合院,一二十间房。宽敞者不仅庭院深,几重院落,房屋也在百间之上,且建有戏台以备开筵演剧之用。有的会馆还置有花园,叠山石,构亭阁,浚池塘,成为很好的休憩游宴场所。

明清会馆最初是为解决旅京举子和商人的食宿问题而由同乡集资设立的。早期的功能,主要是供同乡食宿。到了明代崇祯年间,会馆除了具有供人食宿的功能以外,还兼有供旅京的同乡商人联谊和商议业务经营的功能,从而使部分会馆由食宿之处开始变为商人的聚会公议之所。

至清代光绪年间,北京的会馆已发展到近四百所,举凡全国各地在京均有会馆。

明清时的会馆住过不少历史名人。鲁迅先生初至北京时,于1912年5月至1919年11月,曾在南半截胡同绍兴会馆内居住达十年之久,他的《狂人日记》等作品,就是在这个会馆中写成的。

明清会馆还于清朝末年随着华侨传出海外。在日本、东南亚和美国等国家和地区,都曾有华侨筹资兴建的华侨同乡会馆。

行业信条

宾至如归

在古代中国,“宾至如归”是当时所有旅馆的服务宗旨。这句话生动地概括了这样的意思:旅客到店如到家。

这个标准概括起来主要是:宾客进馆,店家要以礼相迎;店员要按照宾客的要求而各效其劳,例如迎接的迎接,喂马的喂马,存车的存车,扫房的扫房,做饭的做饭;宾客需要的物品店家要随时办到。

客人前来投宿时,店小二(服务员)主动向客人打招呼,按照当时的社会风俗,分别对不同地位的人给予礼貌的称谓,譬如对富家公子称“相公”,年长者称“公公”,小官吏称“客官”,军士称“长官”,秀才称“官人”,平民称“大哥”。

考虑到客人离家外出的种种不便,店家要帮助客人解决具体的实际困难。旅馆要求店主和店小二不但要眼勤、手勤、嘴勤、腿勤、头脑灵活、动作麻利,而“眼观六路、耳听八方、平时心细、遇事不慌”,既要对客人照顾周全,还要具备一定的风土知识和地理知识,能圆满地回答客人可能提出的问题,不使客人失望。

清代《三侠五义》中的施公子因夹气伤寒的病症倒在连升店后,小童锦笺“即托店家请医生调治”,说明一些客店服务员还代为患病旅客请医生。

《太平广记》记载一则著名的《窦少卿》的故事,则从另一个侧面反映了当时的旅馆经营者浓厚的人情味。孤身的客人死在店中,一来没办法支付后续费用,二来对旅馆来说非常晦气,但在这样的情况下,旅馆不仅认真掩埋客人,还替客人竖立墓碑,做到仁至义尽。可以说,中华文明浓厚人情味的传统伦理,在古代旅馆服务文化中得到了非常集中的体现。

当然,传统文化中糟粕的一面在古代私营旅馆中也有充分表现。店家悉心经营、竭诚服务的另一面是衣帽取人、唯利是图。据记载,唐宰相马周初到长安时,因为只是个地方小官吏,和财大气粗的茶盐商无法相比,就遭到店家冷遇。为招徕主顾、从中渔利,一些店主还利用旅客单身在外的特点,在旅店中招娼纳妓或开设专门妓馆,搞得旅店乌烟瘴气。古代文学作品中的店主、店小二形象也充满了市井人物的多样性,有的善良义气,有的胆小怕事,有的势利多变,有的为虎作伥,但多半是在艰难中求生存。

中国民间客店自古受到官方种种律令的限制,“车船店脚牙,无罪也该杀”。魏国时,店主被视为“赘婿”,不准立户分给房地,三代不得做官。店员更是被唤作“店小二”“茶房”“槽房”的贱民。从汉代至唐代,旅店从业人员就只准穿未经染色的本色织物裁制的衣服,宋代起,只能穿皂、白二色布衣,明清两代规定,只准穿皂衣,禁止用绫、罗、锦、纱等高级衣料。他们不仅要受尽店主层层盘剥,还常遭旅客中官吏、恶棍、无赖的欺凌、打骂、诬告,并要忍气吞声、装笑脸赔不是。

(本文写作参考王仁兴著《中国旅馆史话》、郑向敏著《中国旅馆小史》、高建军著《客栈今昔》等,特此致谢)

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号