“內九外七皇城四,九门八点一口钟”老北京民间关于老城门的顺口溜儿。随着时光流逝、历史变迁,北京的城门只剩下了一对半了,一是正阳门的城楼和箭楼,半是德胜门箭楼。

然而消失的不仅仅只有这些城门楼,那些白塔、城墙、城楼、构成的天际线,还有不少老建筑,也早已被高楼大厦取代,我们感叹今生今世没有眼福啊。

这期小编就和大伙儿聊聊那些消失的老建筑,看看老照片,听听老故事,一起缅怀观赏一下沧桑华美的老建筑。

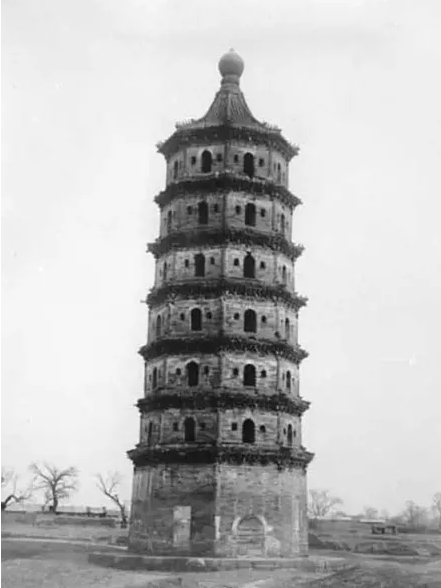

法藏寺塔

法藏寺又称弥陀寺,始建于金大定年间,明朝景泰年间重修,改名为法藏寺。寺里有个佛塔,塔内中空,可以攀登,楼阁式塔,一共有七层,各层都有明窗,每个窗户上面都供着个佛像,整个塔有58尊。

相传每年农历九月初九重阳节,都有不少人来登塔远眺,俗称“九九登高”。

1967年,由于修建京沈铁路,法藏寺曾被拆除过,但是那座古老的佛塔还健在。到了1971年,由于年头太久了,古塔岌岌可危,满是裂痕,最终还是难逃拆除的命运。

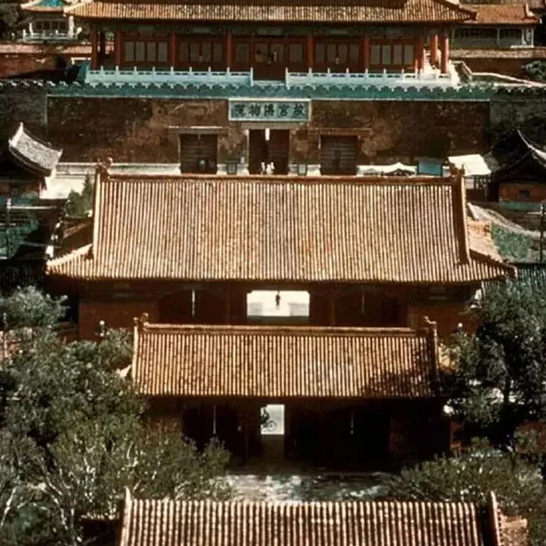

天桥清真寺

北京老城区内的清真寺很多都是建于明代,由于民国时期动荡不安的时局,就没有再新建任何清真寺。天桥清真寺其中著名的一个。旧址早已被拆除,卒于约1960年-1970年。

现在的天桥清真寺经过了两次的升级。一次是在1986年,这里改建为伊斯兰教经学院。校舍总建筑面积6500平方米,由教学楼、礼拜殿(可供150人同时礼拜)、沐浴室、宿舍、餐厅、图书馆(藏书5000余册)、会议室等组成,重建后整体外观中国风与伊斯兰风相结合。

第二次,在1994年11月15日,北京市伊斯兰教经学院工程竣工并恢复招生教学。现在这个教经学院在天桥福长街五条附近。

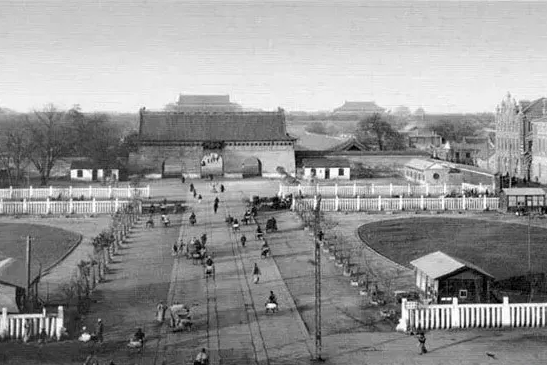

北上门

每天都有数以万计的游客来故宫游玩,可是有多少人知道在景山前街南侧,曾经还有个“北上门”呢?

北上门是明朝时紫禁城外的禁门之一,在北京中轴线上,是距离紫禁城最近的一座古建筑了。清朝时逐渐改变成为了景山万岁门(清朝称景山门)南面的景山外门。

最奇怪的是,“北上门”是面朝南往北开的,即朝向与方位相反——北门南向!关于这个问题,至今还是个未解之谜。感兴趣的话,不妨看看下面的图片。

1925年,故宫博物院成立了。1931年,为了拓宽道路,设立了景山前街,北上门就变成了“故宫博物院外门”。1956年,在拓宽景山前街时被拆除。

中华门

中华门建于明朝永乐年间,称为大明门,清朝的时候叫“大清门”。因为是皇城的正南门,古人以南为尊,也是在北京的中轴线上。所以享有“国门”的地位。

由于它是皇城与市井的分界,中华门建筑风格庄严厚重,连牌匾都是用青金石刻字,而且具有很高的规制。大清朝灭亡以后,1912年正式得名“中华门”。

1954年,为扩建天安门广场,中华门被拆除。1976年,毛泽东逝世后,就在中华门的原址上修建了现在的毛主席纪念堂。现在的故宫博物院里有一个中华门的模型,大家可以来看看。

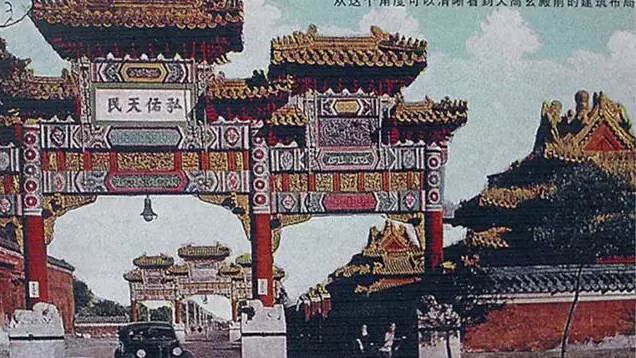

大高玄殿始建于明朝嘉靖年间,是明清两代皇家的御用道观。在它的门前有一组呈品字形排列的三座牌楼,三座牌楼所围之内还建有东、西两座“习礼亭”。

大高玄殿,始建于明嘉靖二十一年,位于北海之东、景山之西,是明清两代沿用了370年的皇家御用道观。在它的门前有一组品字型排开的牌楼,东、西还各有两座习礼亭。

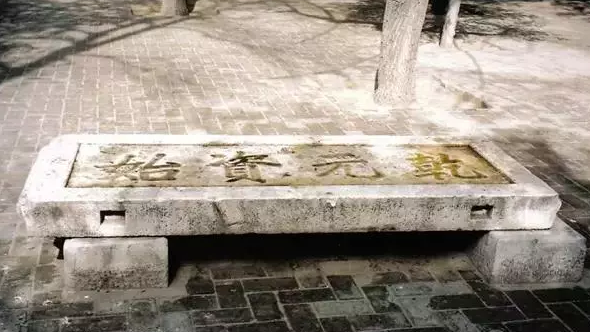

除牌坊、习礼亭等在20世纪50年代被拆除外,其余建筑均保存至今。南牌楼的“乾元资始石匾”曾经流落到了月坛公园。

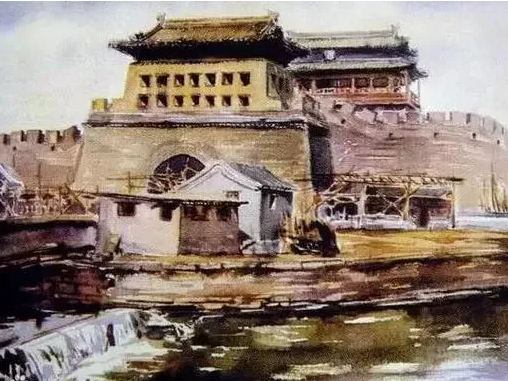

天桥

天桥,准确点儿说有两个含义,一个是繁荣的平民市场,历经沧桑而经久不衰的天桥文化,“酒旗戏鼓天桥市,多少游人不忆家”。

一个是桥本身,当时原有汉白玉石桥一座,三梁四栏。桥下为由西向东的小河龙须沟,供天子到天坛、先农坛祭祀时使用的。

早在光绪三十二年,这座桥就因为身高的问题,改成了一座低矮的石板桥。反复改建了几次,到了1934年全部拆除,桥址不复存在,但是天桥作为一个地名一直保留了下来。

2013年年底天桥重新修建完成,阔别80多年,告别了“天桥没有桥”的状态。可是,假古董真不了,您看现在这座小桥是不是有点儿搞笑。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号