在京城传统工艺美术圈,有个“80后”北京大男孩儿,若论资历和年龄,他绝对是小字辈儿。但如若是拼雕漆技艺,他可是艺压群芳,当仁不让。他就是和合雕漆局新掌门、北京市美术工艺大师--刘博闻。

作为非物质文化遗产雕漆艺术最年轻的传承人、北京和合局漆器工艺品有限公司总经理,刘博闻技艺精湛,从事北京雕漆工艺14年,设计制作了上百件艺术品。这些件件堪称绝世珍品的漆器,雕刻出了他的“漆”彩人生。

创办“漆”局

熟悉刘博闻的人都知道,出生于1982年的他是个地道的“老北京”,打小儿在胡同里长大。而对漆艺的独爱,主要是深受父亲刘忠英的影响。6岁起,刘博闻就跟随父亲辗转大江南北,学习全国各地风格迥异的漆器技艺。

当时,父亲就职的北京市工艺美术厂几乎成了刘博闻的另一个家。每逢假日,刘博闻就跑到厂里,向大师们请教漆艺,有时一坐几个小时不离席。从一脚踏进中国雕漆艺术的神奇世界,刘博闻生命中潜在的激情和灵感就被点燃了。天资聪慧的他,十几岁就了解了雕漆的全部流程:设计、制胎、髹漆、画工、雕刻、抛磨等。在不断学习漆艺的同时,刘博闻愈加意识到漆艺传承的艰辛,下定决心一定要将这一中华瑰宝传承下去。

2004年大学毕业后,刘博闻放弃了条件优厚的国企,选择来到怀柔区渤海镇马道峪村,和父亲一起开办北京和合局漆器工艺品有限公司,开始了自己精彩绝伦的漆器大业。期间,刘博闻一直负责公司技术创新工作。他每天坚持学习,不断提高漆器技艺。很快,刘博闻挑起了工厂大梁,一个全新的设计往往由他创意与设计,一种新投产的产品往往由他来制作,工艺流程以及工料定额的修订也全都由他负责。他游刃有余做着这一切,最终成为该厂的总工艺师。

创造“漆”迹

创办公司多年,刘博闻和他的和合局漆器厂也取得了不少傲人的业绩。

2008年,北京奥运会、北京残奥会总结表彰大会上,北京奥组委特别为奥运会、残奥会申办筹办工作做出特殊贡献的集体和个人授予荣誉称号,并向他们颁发了刻有祥云图案,镶有奥运会、残奥会纯金会徽的荣誉奖牌。而这些极富艺术造诣和收藏价值的精美木托和雕漆图案奖牌,就出自刘博闻和和合局工人之手。

“正是由于中国雕漆工艺的博大精深,才让北京奥组委在物色奥运会、残奥会特别荣誉奖牌的加工厂家时,看好了和合局漆器厂的工艺。”刘博闻说,当年8月20日,北京奥组委将一份生产“北京奥运会、北京残奥会特别荣誉奖”奖牌的订单交给了他,要求在一个月内赶制出700块高21.6厘米、宽17厘米,刻有火炬祥云图案,侧面呈梯形的“北京奥运会、北京残奥会特别荣誉奖”奖牌。刘博闻带领工人们加班加点,昼夜奋战。仅用8天时间就保质保量完成了700件特别奖奖牌制作任务,得到北京奥组委的肯定。

奥运奖牌设计制作的成功,让刘博闻在业界更加权威,机遇也随之接踵而来。2010年春节,当大家都在高高兴兴过节时,刘博闻和他的同事们却正在做一件非常重要的工作——为上海世博会制作“中国馆”国礼。

接到任务后,刘博闻首先进行图纸设计,在长达两个月的时间里,技术人员6易其稿,最终达到组委会要求。随后,工人们又先后进行了雕刻、打样、制模、生产半成品、洗活、打磨、抛光、打蜡、包装等多道工序,到当年7月下旬,以1:350比例再现世博会中国馆外观形状的模型纪念品亮相在北京和合局漆器厂,200件带托盘纪念品终于合格出厂。这些纪念品后被作为国礼,馈赠于参观世博会中国馆的外国政要和知名人士。当真正的“世博会中国馆” 模型纪念品展现在人们面前时,所有人都惊呆了,并不约而同竖起大拇指,发出赞叹。

为了再现正宗老北京雕漆艺术,把皇家雕漆艺术推向一个新的高峰。刘博闻到处搜集漆艺历史、保护、鉴赏方面的文献资料,又不辞辛苦奔波于安徽、闽南等全国各地,挖掘、继承雕漆这一优秀民族文化的艺术奇葩。经过13年的摸爬滚打,如今,和合局漆器已被越来越多的人认识。不仅如此,北京和合局漆器厂设计、生产的雕漆工艺品,还多次被作为最高礼品赠送贵宾。更值得一提的是,该厂还制作了全国最大、雕漆工艺最完美的铜胎“江山如画大瓶”,堪称世界之最。

创新“漆”技

在生产雕漆产品的同时,刘博闻也悉心钻研雕工技艺的创新。刘博闻大胆提出计算机数据化制作传统漆器的设想。经过几年研究探索,终于成功研究出计算机、雕刻机相结合雕刻传统漆器的技术,大大缩短了生产时间,更解决了漆器品种的单一性。此技术开启雕漆技艺的新里程,如今已向世界推广。

堆红工艺是指将大漆罐灌入模具当中,使其堆塑成为一个毛坯,最后进行人工的手工修整。为研究这一新工艺,刘博闻查阅大量古籍文献,并对现实生产情况下所面临的各种弊病,如传统技术对于温度、湿度等环境要求非常严格,不断将生产材料、完成技术进行改进,摆脱对环境的依赖,最终研究推出雕漆堆红新技艺,成为北京雕漆行业的一个重大转折,他使濒临失传的北京传统雕漆技艺恢复新生,并重新焕发出活力。

面对高速发展的信息时代,唯有不断创新才能赢得市场。深谙其中道理,刘博闻继堆红等新技术之后,又潜心研究漆器新技艺——钿彩工艺。如果说红雕漆是历史画卷里的一束有着天姿国色、雍容华贵的牡丹,钿彩工艺品则是气质清雅、袅袅出土的翠竹,它的别致风雅给中国工艺美术行业添上了婉约的一笔。果然,功夫不负有心人。钿彩工艺品的诞生,不仅填补了中国工艺美术行业空白,更为中国工艺美术行业注了一股新鲜的血液。

经过几年的技术攻关,刘博闻和父亲还终于摸索出了“利用模具注漆工艺,促使雕漆成型”的新方法。在保留中国传统工艺风格的同时,这种新工艺大大减轻了劳动强度,并提高劳动生产率几十倍。

如今,北京和合局漆器厂逐渐成为全国最大、最具规模的北京雕漆工艺品厂,可设计制作包括盘、盒、瓶、摆件、屏风、首饰等多种雕漆产品,同时在全国建有7处分公司。

创意“漆”品

“要做出一件上好的雕漆作品,不但要有一定的美术基础,还要熟练掌握刻刀的使用技巧,但最重要的是手艺人能够真正静下心,耐得住寂寞,经得起多次失败的痛苦考验。”刘博闻感慨道,雕刻漆器时,稍不留神就会前功尽弃,所以做雕漆就如同走钢丝,每一步都令人心惊胆战、如履薄冰。

刘博闻喜欢将他的人生哲学放到制作漆器的过程中,相互印证,这让他每日的手工劳作仿佛也多了一份自我禅修的味道。他看中做事做人的“度”,也看中“温润如玉”的信条。生活中的刘博闻,向来举止温和,言行有度,不向人发火也很少着急,颇有君子之风——打磨自己的性情,也正像打磨一件心爱的漆器一样。

2015年5月,是刘博闻人生中最重要的转折点,他继任和合局雕漆厂的六代掌门人。如何突破传统雕漆技艺的窠臼,再造漆艺新奇迹?刘博闻走市场、看展会、查资料,苦思冥想,终于悟出了一个道理:雕漆艺术虽然历史悠久,但迄今大量的雕漆作品通常都是以器皿的陪衬物的形式出现,雕漆艺术本身的魅力往往被器皿的功用性所覆盖,人们往往看到的是一只漂亮的,辅以雕漆技艺的花瓶,而不是雕漆本身。

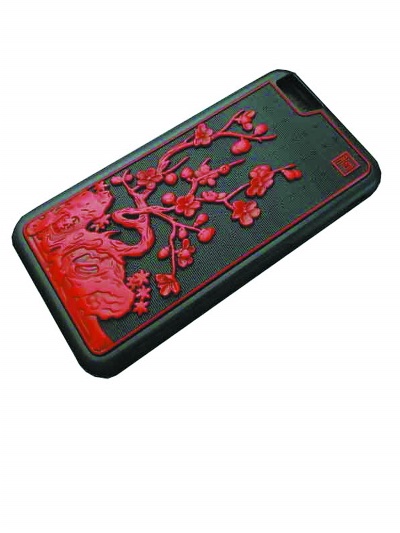

为什么不能让雕漆艺术走出几千年的“器皿情结”,独立登上艺术的辉煌殿堂和寻常百姓的生活呢?这正是刘博闻孜孜以求的初衷——沉下心来,出好作品,让雕漆艺术代代相传。一次和朋友吃饭,友人调侃:“刘大师,能不能为大家设计制作一个我这样儿的手机壳?” 只见朋友的手机壳上印有青花瓷,工艺相当考究。当时,刘博闻有些犹豫,毕竟是第一次在手机壳上植入雕漆技艺。但勇于挑战的刘博闻答应了,“一个星期后让你看看。”

事实上,做个雕漆手机壳很简单,就是把漆板铣成薄片,再刻字即可。难的是在雕漆手机壳上作画,雕刻出青花瓷等各种图案。这对于刘博闻来说,是一次创意挑战。为此,刘博闻专门去故宫、逛书市,收集整理相关雕刻技法。期间,在故宫看到一件笔筒,上面印有一幅红梅傲雪图。刘博闻灵感顿时从天而降,迅速买回,按这个图案开始设计制作漆板,并在约1厘米厚度的漆板铣平上进行雕刻,完成后拿下来打磨抛光。结果,图案是出来了,但颜色太艳,有些刺眼。

如何 “褪色”?做旧。这久经思考后的灵光一现,让刘博闻兴奋不已,他看到了雕漆艺术走进新时代的一丝曙光。做旧后的手机壳颜色适中,还平添了一份古色古香。刘博闻趁热打铁,迅速将全新设计的手机壳拍照给雕漆圈几位资深人物,在没有任何沟通的前提下,大家不约而同回复:“雕漆手机壳,绝对是90年代初北京工艺美术厂的手艺。”

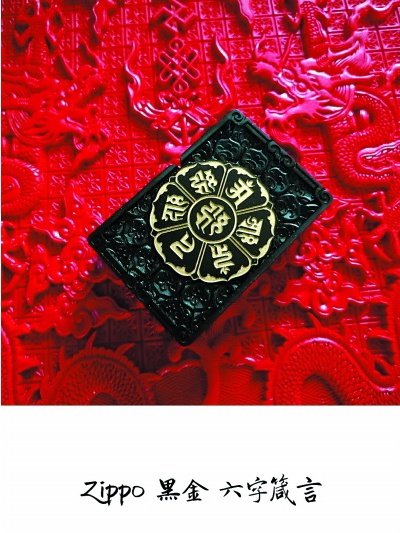

雕漆手机壳产品一推出,在圈内和市场引起不小震动,899元一个居然还供不应求。有了成功的尝试和市场认可,刘博闻又陆续设计推出了剔红连枝纹六字真言、创世神物、斯巴霍等系列手机壳,订单一直不断,目前已销售一万余件,众多客户用上了绿色低碳且不会伤皮肤的环保手机壳。

“雕漆还有很大的发展潜力,只要能让年轻人喜欢上,我相信它就能发展得很好。”刘博闻说,由于种种原因,雕漆这一国宝级工艺目前正面临失传。现在很多雕漆工艺的匠人都没有了,大师甚至更少。

作为漆局的新掌门,现在的刘博闻考虑的不仅仅是工艺的革新和产品的创新,更为紧迫的还有技艺的传承。“不管岁月如何变迁,我会始终沉浸在这门古老的技艺当中。”刘博闻说,雕漆不仅是他一生的事业,也是他生命中不可缺少的一部分。把雕漆工艺传承下去就是他的使命,他一定会尽其所能,将雕漆文化永远传承下去……

相关链接

雕漆传承的新思路

雕漆,始于唐代,盛于明、清,距今已有1000多年历史。与景泰蓝、玉雕、牙雕同被列为京城工艺“四大名旦”。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

从古至今,雕漆技艺是中国文化中极具历史性和代表性的“老手艺”。但在社会发展和审美观念不断变化的过程中,这门“老手艺”也在面临着失传的危险。

据了解,目前北京直接从事雕漆工艺、人数超过10人的工作室仅在5家左右,雕漆行业从业者不足百人,而且技艺的从业者普遍年龄偏大,四五十岁的中坚力量非常稀缺,年轻的技术力量更加缺乏。近几年,为了抢救历史文化遗产,北京市工艺美术高级技工学校、北京轻工技师学院、北京市工贸技师学院相继开办并恢复了景泰蓝、花丝镶嵌、玉雕、雕漆、京绣五个传统专业,探索建立了“工学一体,校企合作”的新型培养模式。

事实上,此前本市也曾两次开设专业,培训雕漆传承的专业人才。第一批是1980年北京市工艺美术职业高中首次开设的雕漆专业,第二批是1997年开设的。但是由于此前招生上政策性较强,培养上重理论、不重技法,造成学生文化基础较为薄弱,实操能力不强。加上相隔十几年招生一次的“断档式”培养,致使这两次开设专业收效甚微。在业内专家看来,过去的专业学习过程中,过于重视美术素养的培养,而在门类技艺上有所忽视,造成教学与技艺脱节,很多人对雕漆技艺的真实认识都是在进入工作单位开始实习后建立的。在入行前对自己所从事的行业缺乏了解,加之枯燥的技法培训过程,很难让年轻人对雕漆这样一门古老的技艺产生认同,造成了数十年“留不住人”的窘境。

为了解决前两次专业培养上出现的问题,北京市工艺美术高级技工学校在2013年再一次开设雕漆专业时,便特别注重理论配合实践,并采取小班授课,一对一培养模式。为了让学生们在上学期间就对雕漆技艺有直观的认识,学校将大师工作室引进校园,让学生们近距离感受雕漆技术人员的真实工作状态。此外,雕漆专业还加设了“3+2”的学制,3年的大专班不够用,还需要两年时间进一步提升文化积累和艺术基本功。为此,学校与北京服装学院等高校对接,让学生们利用课余时间接受大学深造。目前,这一套具有创新性的培养方案已经初见成效。在2015年的中国创新设计红星奖上,由首届5名学生独立完成的作品纷纷上展、获奖,其中最佳成绩为银奖;去年,雕漆专业报名人数也首度突破了30人。

本版文字 温来生

本版制图 周航

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号